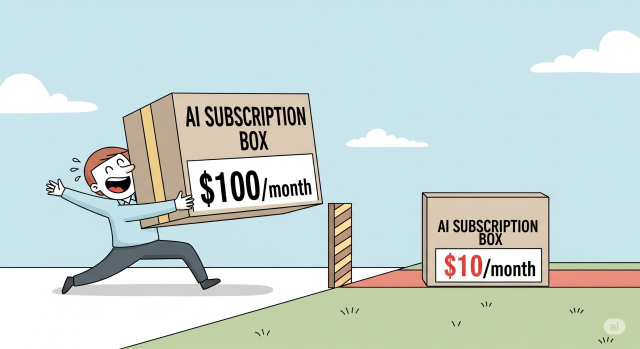

오픈AI가 14억 인구를 자랑하는 인도 시장을 겨냥한 챗GPT 전용 요금제를 내놨다. 인도 사용자의 경제력을 고려해 월 20달러인 기본 요금제의 4분의 1에 못 미치는 399루피(4.6달러)에 채팅 한도를 10배 늘려준다. 챗GPT 글로벌 유료 구독 2위인 한국은 여전히 미국과 같은 요금을 내고 있다. 구독료가 저렴한 국가를 찾아 ‘온라인 국적’을 옮기는 ‘구독 이민’이 인공지능(AI) 분야에서도 재현될 수 있다는 관측이 이어진다.

19일(현지 시간) 케빈 와일 오픈AI 최고제품책임자(CPO)는 소셜미디어(SNS) 엑스(X·옛 트위터)에 “인도 사용자만을 위한 특별 구독 서비스인 ‘챗GPT Go’를 출시했다”며 “399루피에 무료 요금제 대비 메시지 용량, 이미지 생성 횟수, 파일 업로드 횟수 10배와 메모리 용량 2배를 제공한다”고 밝혔다.

오픈AI가 인도 시장을 노린 특별 요금제를 마련 중이라는 소식은 올 3월 알려진 바 있다. 인도는 글로벌 5위 수준 경제 대국이지만 14억 인구의 1인당 GDP는 2940달러에 불과해 월 20달러의 구독료를 내는데 부담을 느끼는 사용자가 많았던 탓이다.

사실 테크계에서 ‘국가별 차등 요금제’는 흔하다. 현지 경제력을 고려해 미국 달러 환율 환산 대비 저렴한 요금을 책정한 경우가 많다. 한국도 미국 기준으로 계산하면 상대적 수혜를 보는 일이 잦다. 일례로 광고를 없애주는 구글 유튜브 프리미엄은 국내에서 월 1만4900원이지만 미국에서는 13.99달러(약 1만9500원)다.

일부 사용자들은 더욱 저렴한 요금을 찾아 VPN(가상개인네트워크) 등을 이용해 ‘사이버 이민’을 떠나기도 한다. 테크 기업들이 약관 등을 통해 VPN 우회를 금지하지만 가격차가 크고 정상적으로 거주지를 옮긴 사용자와 ‘불법 이민자’를 구분하기가 쉽지 않아 오늘도 음지에서는 구독 이민이 활발히 이뤄지고 있다. 세계 대부분 지역에서 서비스 중인 동시에 각국 가격차가 큰 유튜브 프리미엄이 대표적이다. 월 요금이 129루피(약 2000원)에 불과한 인도, 1899페소(약 2000원)인 아르헨티나 등이 흔한 온라인 이민지로 꼽힌다.

유료 요금제 도입 역사가 짧은 오픈AI는 그간 국가별 요금을 통일해와 한국을 비롯한 글로벌 각국 사용자들이 미국과 같은 월 20달러를 내왔다. 인도가 첫 차등 요금제 적용지로 등장한 데 따라 AI 구독 이민 또한 시작을 끊을 전망이다. AI 시장을 선도하는 오픈AI가 국가별 차등 요금제를 도입한 만큼 구글·앤스로픽 등 경쟁사가 유사한 정책을 취할 가능성도 높다.

< 저작권자 ⓒ 서울경제, 무단 전재 및 재배포 금지 >

beherenow@sedaily.com

beherenow@sedaily.com