미래 에너지로 각광받았던 수소시장에서 우리나라의 존재감이 점점 약해지고 있다는 우려가 나온다. 2020년 전 세계에서 가장 먼저 수소산업특별법을 통과시켰지만 꿈의 에너지로 불리는 ‘그린수소(재생에너지로 물을 전기분해해 생산하는 수소)’ 분야에서 유럽에 주도권을 내주는 등 경쟁력이 갈수록 후퇴하고 있어서다. 불과 5년 전 수소 선도 국가였던 한국이 이제는 생존을 걱정해야 할 처지라는 평가마저 나왔다.

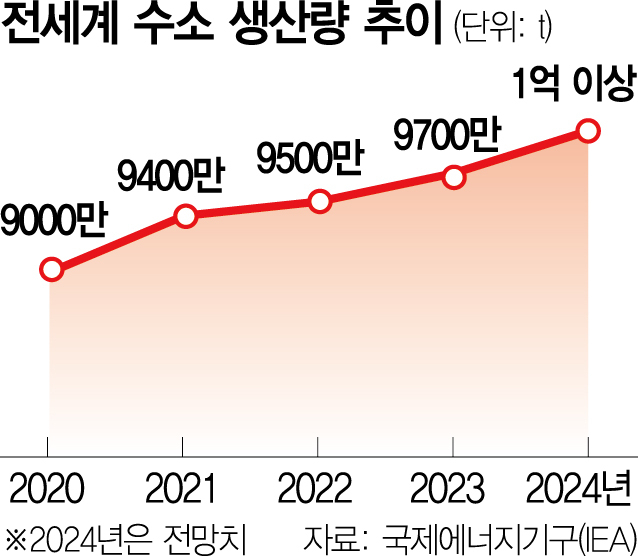

15일 국제에너지기구(IEA)에 따르면 2020년 9000만 톤이던 전 세계 수소 생산량은 2024년 1억 톤을 넘어선 것으로 추정된다. 반면 한국수소연합에 따르면 같은 기간 우리나라의 수소 생산량은 250만 톤 내외에 머물렀다. 전체 수소시장에서 차지하는 비중이 2.5% 수준에 그치는 셈이다. 이는 수소시대를 열겠다는 선언은 남들보다 한발 빨랐지만 설비 구축 등 생태계 조성이 늦어진 결과다. 우리나라에서 생산하는 수소는 대부분 ‘그레이수소(천연가스로 생산되는 수소)’여서 수준도 높지 않다.

한국이 뒤처지고 있는 사이 경쟁국들은 탄소 중립 목표를 위해 그린수소 설비에 막대한 투자를 하고 있다. 유럽연합(EU)은 2030년까지 그린수소를 연간 1000만 톤 생산하는 것을 목표로 수전해 설비 확충을 선언한 바 있다. 사우디아라비아 역시 2.2GW 규모의 수전해 설비를 마련해 청정에너지 생산 국가로 발돋움하겠다는 비전을 내놓았다. 중국 국가에너지국(NEA)은 중국 전역에 대형 그린수소 플랜트를 구축하는 것을 핵심으로 하는 ‘수소산업발전장기규칙’을 마련했다.

반면 한국은 민간기업 중심으로 소규모 생산 설비가 설치된 것을 제외하면 그린수소 생태계는 사실상 성장을 멈췄다. 수소가 탄소 중립 실현을 위한 핵심 에너지이자 선박, 비행기, 대형 트럭 등의 핵심 연료인 점을 감안하면 강력한 투자 지원이 필요하다는 게 전문가들의 지적이다. 김재경 에너지경제연구원 수석전문위원은 “한국의 수소산업은 이제 생존이 가능한지 걱정해야 하는 상황”이라고 경고했다.

지난달 24일 네덜란드 로테르담 중앙역에서 자동차를 타고 니우어마스강을 따라 남서쪽으로 90분 가까이 달려가자 세계적인 석유 회사 셸의 그린수소 플랜트인 ‘HH1(Holland Hydrogen 1)’이 모습을 드러냈다. 축구장 6개 크기인 4만 ㎡ 부지에는 이미 물을 전기분해하는 수전해 설비와 변압기·공랭기 등 핵심 설비 반입이 마무리됐고 전선·파이프 등을 연결하는 후반 공정 작업이 진행되고 있었다. 셸이 한국 언론에 HH1 현장을 공개한 것은 이번이 처음이다.

이 가운데 핵심 시설인 수전해 플랜트로 들어서자 20㎿ 규모의 수전해 설비가 가득 찬 모습을 확인할 수 있었다. 각 시설들은 소형차만 한 수조 296개가 기차처럼 길게 연결된 형태다. 현장을 총괄하는 로엘 아레츠 총책임은 “내년 중 본격 가동을 시작하면 하루에 그린수소를 60톤씩 생산할 수 있다”며 “이는 수소트럭 2300대를 완전 충전할 수 있는 분량”이라고 설명했다.

이 플랜트의 핵심은 재생에너지로 수소를 생산한다는 것이다. 재생에너지로 생산해야 탄소가 1g도 방출되지 않는 그린수소로 인정받기 때문이다. 이 공장은 이에 따라 로테르담 해안가에서 약 88㎞ 떨어진 먼바다에서 생산되는 크로스윈드 해상풍력발전소의 전기를 끌어오는 방식으로 전력 문제를 해결한다. 이렇게 생산된 수소는 32㎞ 길이의 전용 파이프를 통해 세계 최대 화학 플랜트 중 하나인 로테르담 퍼니스 공장으로 직접 이송된다.

이 같은 생산·수송·소비 체계를 갖추면 HH1은 사실상 세계 최대 규모의 그린수소 생산 생태계를 갖추게 될 예정이다. 중국석유화공집단공사가 중국 신장웨이우얼자치구 쿠차 인근에 260㎿ 규모의 수전해 설비를 가동 중이지만 수요처와 연계돼 있지 않아 가동률이 저조한 것으로 알려졌다. 미국·프랑스·독일·사우디아라비아 등에 추진되고 있는 200㎿급 이상 설비들은 2028년 이후에나 가동될 예정이다.

업계에서는 2030년대가 되면 전 세계적으로 그린수소 생산량이 급증할 것이라는 전망이 나온다. 유럽과 중국·미국은 물론 사우디아라비아나 오만·이집트 등 신흥국들도 앞다퉈 수전해 설비투자를 늘리고 있기 때문이다. 네덜란드는 일찌감치 그린수소 생산 기반을 확충하기 위해 로테르담항 마스블락터 지역에 최대 1GW 규모의 수전해 설비가 들어올 수 있는 ‘전환 파크’를 마련했다. 투자를 확약한 기업과 발전사, 파이프 공급사 등 각 생태계 부문별로도 보조금을 지급해 투자를 촉진했다. 이를 바탕으로 산업용 수소 수요가 집중된 독일 라인란트 지방까지 수소를 공급할 수 있도록 파이프를 연결하겠다는 구상이다. 전 세계 수소의 3분의 1을 생산하고 있는 중국은 2030년까지 100GW 규모의 그린수소 생산 설비를 구축하겠다는 계획을 세웠다. 중국의 수전해 장비 주문이 크게 늘면서 2020년 10%대에 불과했던 중국의 수소 제조 설비 점유율은 2024년 60%대로 뛰기도 했다. 이집트도 수에즈 운하 경제특구에 그린수소 생산 기반을 갖추기 위해 120억 달러의 투자를 모집했다.

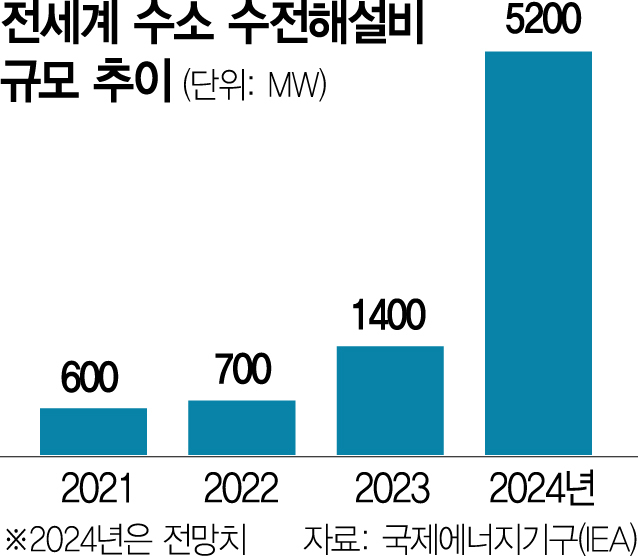

사정이 이렇다 보니 2021년 0.6GW에 불과했던 전 세계 수전해 설비 설치 규모는 2024년 5.2GW로 9배 가까이 크게 늘었다. 국제에너지기구(IEA)에 따르면 현재까지 발표된 수전해 설비 프로젝트를 모두 더하면 2030년 전 세계 누적 수전해 설비는 520GW에 달할 예정이다. 실제 투자까지 집행돼 준공되는 비율이 4%에 불과하다는 점을 고려해도 5년 뒤 설비 규모가 4배로 늘어나게 된다. 글로벌 시장조사 기관 어스튜트 애널리티카에 따르면 지난해 2310억 달러(약 320조 원) 수준이던 수소 시장 규모는 2050년께 1조 6570억 달러(약 2304조 원)로 7배 확대될 것으로 전망된다.

반면 한때 수소경제의 선도자로 여겨졌던 한국의 존재감은 점점 약해지고 있다. 전기차의 부상으로 수소경제의 초점이 모빌리티에서 연료전지 발전과 산업용 수소로 옮겨갔는데도 정책 전환을 과감하게 하지 못한 탓이다. 제주와 성남 등에 있는 국내 그린수소 생산 플랜트는 모두 10㎿ 이하의 소규모 실증 설비에 불과하다. 정부의 수소산업 예산 역시 2023년 3339억 2500만 원으로 정점을 찍은 뒤 2년 연속 감소해 올해 2807억 1900만 원이 된 것으로 확인됐다.

전문가들은 한국도 제철 기업과 같은 대형 수요처를 중심으로 체계적인 그린수소 생산·소비 생태계를 갖춰야 한다고 조언한다. 이 과정에서 단기간에 태양광·풍력 기반 전력 공급이 어렵다면 원자력발전소를 활용한 핑크수소가 대안이 될 수 있다는 분석이다. 김재경 에너지경제연구원 수석전문위원은 “특정 지역에서 수백만 톤의 수소가 쓰이면 조달하기 쉽지 않을 것”이라며 “지금으로서는 핑크수소 외에는 대안을 생각하기 어렵다”고 설명했다. 김성환 환경부 장관이 후보자 시절 국회에서 열린 세미나에서 “동남권 원전으로 핑크수소를 대량 생산하면 철강 산업의 경쟁력을 키울 수 있다고 생각해 한국수력원자력 등에 지시를 했다”고 말한 것도 같은 맥락으로 해석된다.

< 저작권자 ⓒ 서울경제, 무단 전재 및 재배포 금지 >

joojh@sedaily.com

joojh@sedaily.com