금융회사의 해외 부동산 대체투자 잔액이 56조 원에 달하는 가운데, 투자 자산의 7.6%에서 기한이익상실(EOD) 사유가 발생한 것으로 나타났다. 금융 당국은 공실률이 높은 오피스를 중심으로 손실이 확대될 가능성이 있다고 보고 맞춤형 감독을 예고했다.

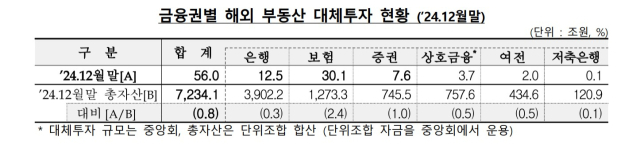

3일 금융감독원이 발표한 ‘2024년 12월 말 기준 금융회사의 해외 부동산 대체투자 현황’에 따르면 전 금융권의 해외 부동산 대체투자 잔액은 56조 원으로 집계됐다. 직전 분기 대비 2000억 원 증가한 수치로 전체 금융권 총자산(7234조 1000억 원)의 0.8% 수준이다.

업권별로는 보험회사가 전체의 절반을 웃도는 30조 1000억 원(53.8%)을 보유해 비중이 가장 컸다. 이어 은행 12조 5000억 원(22.3%), 증권사 7조 6000억 원(13.6%), 상호금융 3조 7000억 원(6.5%) 순이었다. 지역별로는 북미가 35조 원(62.5%)으로 절대적인 비중을 차지했고, 유럽 10조 3000억 원(18.4%), 아시아 3조 8000억 원(6.9%)이 뒤를 이었다.

금융사가 투자한 단일 부동산 34조 1000억 원 중 2조 5900억 원(7.59%)에서는 EOD 사유가 발생했다. EOD란 채무자의 신용위험이 커지면서 대출 만기 전이라도 채권자가 대출 회수를 요구할 수 있는 상태다. 자산 유형별로 오피스는 17조 8000억 원 중 6600억 원(3.7%)에서 EOD가 발생했다. 전체 EOD 규모는 전 분기(2조 6400억 원) 대비 소폭 줄었다.

금감원은 “코로나 이후 상업용 부동산 시장이 점진적 회복세를 보이고 있으나, 오피스 등 특정 유형에서는 여전히 리스크가 상존한다”고 진단했다. 실제로 지난해 말 기준 북미 오피스 공실률은 20.4%에 달했다. 다만 해외 대체투자 규모는 전체 자산 대비 1% 미만이고, 은행(15.58%), 보험(206.7%), 증권(801.8%) 등 업권별 자본비율이 양호해 시스템 리스크로 확산될 가능성은 제한적이라고 평가했다.

금감원은 오피스 투자 자산에 대해 감정평가 최신화와 손실인식 적정성 점검을 강화하고 업권별 맞춤형 감독을 실시할 계획이다. 또한 증권·보험업권을 포함해 전체 금융권의 대체투자 리스크관리 모범규준 개정도 올해 3분기까지 순차적으로 마무리할 방침이다.

< 저작권자 ⓒ 서울경제, 무단 전재 및 재배포 금지 >

shshin@sedaily.com

shshin@sedaily.com