“다이소에서 110엔(円)에 산 펜디(FENDI) 천이 진짜였다니.”

최근 일본에서 전혀 다른 가격대의 두 브랜드가 연관 검색어로 화제를 모았다. 하나는 100엔 숍의 대표주자 ‘다이소’, 또 다른 하나는 하이엔드 명품 패션 브랜드이자 루이비통·크리스찬 디올·셀린느 등과 함께 루이비통모에헤네시(LVMH) 그룹의 든든한 자산군인 ‘펜디(FENDI)’다.

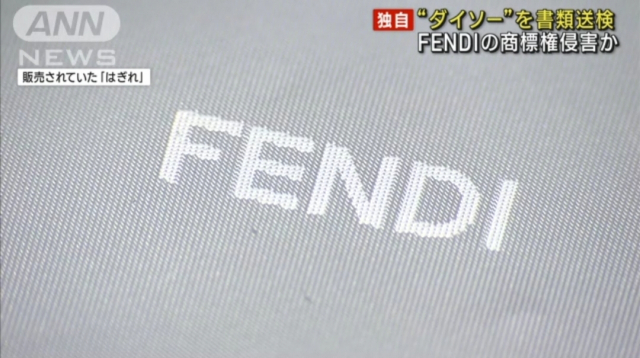

다이소에 110엔 가격표 붙이고 등장한 펜디(FENDI)

5일 복수의 일본 언론에 따르면 다이소를 운영하는 대창산업과 이곳의 물품 매입 담당자 A씨는 펜디의 로고가 들어간 천을 부정 판매한 혐의로 최근 서류송검(불구속입건) 됐다. 다이소는 지난해 7~8월 전국 복수의 점포에서 ‘아이디어에 따라 자유자재’ 콘셉트의 폴리에스테르·레이온 조각 천(90×90㎝)을 110엔에 팔았는데, 이 제품이 문제가 됐다. 천에는 ‘FENDI’라는 영문과 상하가 바뀐 알파벳 ‘F’ 두 개의 조합으로 구성된 이 브랜드의 로고가 찍혀있다. 놀라운 점은 공장에서 브랜드와 동의 없이 무단으로 로고를 입혀 찍어낸 ‘짝퉁’이 아니라 실제 펜디와 거래하던 공장에서 나온 천이라는 것이다. 고객 신고를 받은 경찰이 펜디 측에 이 같은 사실을 알리고 본격적인 수사에 착수할 때만 해도 양측 모두 해당 천을 가품으로 생각했다고 한다. 그러나 이 110엔짜리 천은 놀랍게도 깐깐하기로 소문난 펜디로부터 정식 라이선스를 받은 업자가 생산한 것이었다.

하나에 100만원 넘는 ‘우산’용 천은 어쩌다

현재 시중에서 판매되는 펜디 우산은 사이즈·디자인 별로 다르지만, 기본 가격이 수십 만 원이다. 100만 원 넘는 제품도 있다. 빗물에 젖는 것도 아까울 것 같은 비싼 우산의 ‘핵심 재료’인 이 천은 어쩌다 100엔 숍에서 이토록 싼 값에 팔리게 된 것일까. 수사 기관은 펜디의 최종 검품 단계를 통과하지 못한 천들이 관리 업자의 도산으로 시중에 일부 풀리면서 이번 사태가 벌어진 것으로 보고 있다. 문제의 천을 매입한 다이소 직원 A씨는 “거래처에서 괜찮다는 말을 듣고 별도의 확인을 하지 않은 것”이라며 고의성에 대해 부인하고 있는 것으로 전해졌다. 대창산업 측은 문제가 불거진 뒤 즉시 조각 천 판매를 중단시켰고, 수사에 적극적으로 협조한다는 입장이다.

일각에서는 ‘민사로 해결할 수 있는 수준의 사례인데 형사 사건(서류송검)까지 갔다’는 점을 이례적으로 보고 있다. 판매 과정에서의 고의성을 입증할 단서가 있거나 다른 배경이 있을 수 있다는 것이다.

지재권 민감한 명품, 그 중에서 제일 민감한 LVMH

다른 이야기이지만, LVMH는 자사 브랜드들의 가치를 지키기 위해 전 세계 짝퉁들과 치열한 전쟁을 벌이고 있다. 대표적인 것이 루이비통. 2017년 한 해에만 세계 각국에서 총 3만 8000건 이상의 지적 재산권 소송을 제기했다. 하나의 상품을 완성하기 위해 들이는 엄청난 투자와 노력을 생각하면 당연한 일이다.

그런데 이토록 자사의 저작권 침해에 무관용으로 대응해 온 루이비통은 최근 지금과는 ‘결 다른’ 지재권 이슈로 화제를 모았다. 미국 추상화가 조앤 미첼(1925~1992)의 작품 세 점을 루이비통이 ‘카퓌신 가방’ 광고 캠페인 배경에 무단으로 사용한 것이다. 조앤 미첼 재단은 ‘재단에 기부금을 낼 테니 작품을 사용하게 해달라’는 LVMH 측 요청을 수 차례 거절했음에도 루이비통 측이 허락 없이 광고를 강행했다며 루이비통 파리 본사에 ‘저작권 침해 행위를 중지하라’는 서한을 보낸 바 있다. 재단은 미첼의 작품이 사용된 광고를 철회하지 않을 경우 법적 조치에 들어가겠다고 밝혔는데, 현재 루이비통 홈페이지와 소셜네트워크서비스(SNS) 상에 올라왔던 해당 광고들은 모두 사라진 상태다.

100엔숍의 명품 천조각, 가방 광고 뒤의 미술 작품

다시 다이소 이야기다. 110엔짜리 펜디 조각 천 뉴스에는 일본 네티즌들의 다양한 의견이 댓글로 달렸다. ‘엄정하게 수사해야 한다’, ‘다른 브랜드에도 비슷한 일이 많을 것이다’, ‘일개 직원을 송검(기소)해 뭐하냐’ 등의 의견이 이어지는 가운데 의외의 반응도 적지 않다. ‘펜디 천을 110엔에 살 수 있었던 것 아니냐’, ‘알았다면 나도 샀을 것이다’…

명품 브랜드의 최종 컨펌(선택)과는 무관하게 유통돼 100엔 숍에 진열됐던 손수건 크기의 천 조각, 작가 측의 의사는 반영되지 않은 채 가방 광고 배경으로 이용된 미술 작품. 두 사례는 다르지만, 또 어딘가 닮아 있다.

‘누구나 손에 넣을 수 없다’는 희소성은 사람들의 욕망을 자극하고, 그 심리에 가격은 춤을 춘다. 취향이든 과시든 재화나 어떤 행위(소비)를 통해 자기 만족을 누리려는 존재가 있는 한 명품 시장이 사라지지 않을 것이라는 전망이 나오는 이유다. 브랜드의 가치와 소유를 둘러싸고 충돌하는 욕망, 그 과정에서 빚어지는 무수한 전쟁 역시 계속될 수밖에 없다는 이야기다. 귀한 그것을 손에 넣으려는 쪽에서도, ‘있어 보이는’ 가치를 더해 누군가의 욕망을 끊임없이 자극하려는 쪽에서도 말이다.

< 저작권자 ⓒ 서울경제, 무단 전재 및 재배포 금지 >

ssong@sedaily.com

ssong@sedaily.com