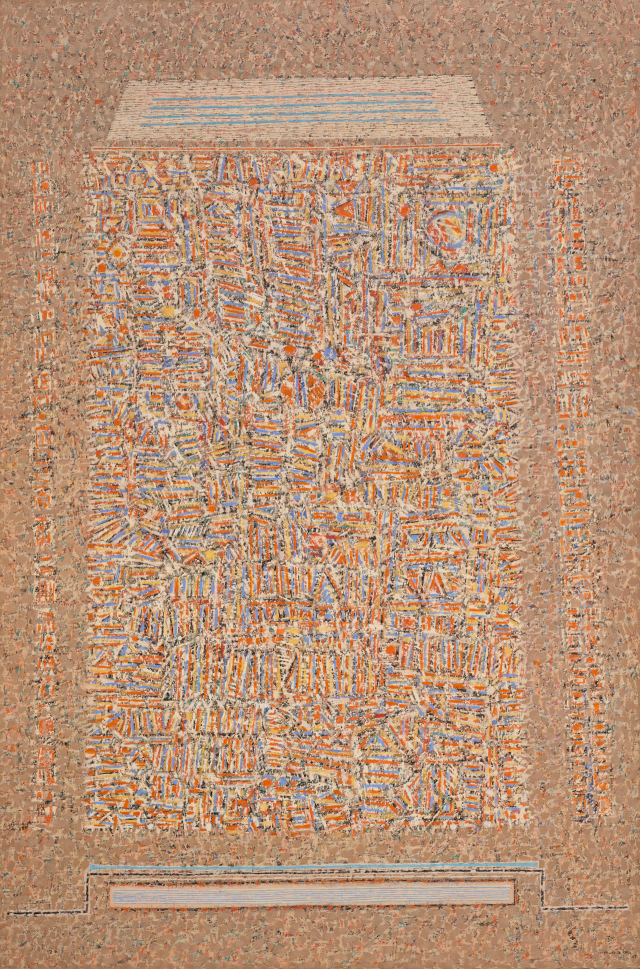

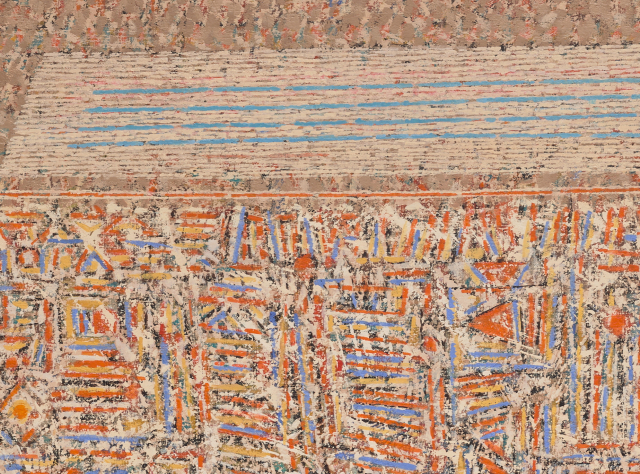

이성자의 ‘천년의 고가(古家)’는 1960년대 대지 연작 중 하나로서 한국적인 정서를 바탕으로 이성자 만의 가장 독특한 기법으로 제작된 추상화풍 작품이다. 이성자는 1918년 경상남도 진주 출신으로 진주 일신여자고등보통학교(현 진주여고)를 졸업한 뒤 도쿄 지센여자전문학교(현 지세여자대학교)에서 유학했다. 1938년 결혼 후 세 아들을 낳아 키우던 중 한국전쟁이 발발했고, 그즈음 결혼생활이 파경에 이르러 1951년 부산을 거쳐 파리로 건너갔다. 1953년 의상디자인 학교에서 공부하던 중 선생이 순수미술로 전향하기를 권유하여 아카데미 그랑드 쇼미에르에서 회화수업을 받기 시작했다. 프랑스어도 전혀 모르던 상태로 시작했던 프랑스 생활이었는데 미술 교육도 전혀 받은 적이 없는 작가였기에 타국에서의 모든 상황은 도전과 모험과 시련의 연속이었다. 그럼에도 불구하고 이성자는 재능을 인정받아 1954년부터 회화와 조각도 배우게 되었고 본격적으로 미술가로서 활동하기 시작했다. 1956년 보자르 국립조형예술협회전에 작품을 처음으로 출품하면서 성공적으로 데뷔했고 이 시기 도자를 배우기도 했다. 1956년부터 거의 매년 개인전을 열었는데 특히 1958년 라라뱅시 화랑에서 개최한 개인전에서 예술과 우주, 동양과 서양, 지구와 시간, 생명의 모체로서 여성과 대지의 관계를 탐구한 작품들을 출품했다. 작가는 화려하고 밝은 색점을 무수히 반복함으로써 단단한 형태감을 흐트러뜨리고 이지러진 상태로 만들었는데 이는 어떠한 대상을 설정하여 그린 것이 아니라 살아 숨쉬는 존재로서 화가 자신을 인식한 들숨과 날숨의 표현이기도 했다.

작가는 1961년 카발레로 화랑에서 ‘여성과 대지’를 주제로 개인전을 개최하면서 주제의식을 더 심화했다. 그는 그림 그리는 것을 땅에 씨앗을 심듯 경작하는 일에 비유했다. 화려한 색채의 짧고 가늘며 빠른 잔 붓질이 여러 겹 중첩되고 반복되는데 작가는 이를 “땅을 가꾸고 거름을 주고 공기를 넣어주는 행위과 같은 것”이라고 했다. 생명과 성장에 대한 기원을 담고 있기도 하다. 특히 “내가 한번 붓질을 하면 아이들이 밥 한 숟가락을 더 먹을 것이다. 내가 좋은 붓질을 하면 애들이 건강하리라는 생각으로 작품을 했다. 밤낮으로 그림을 안 하면 애들이 어찌될까 불안하고, 애들이 보고싶어 괴롭고” 라는 말에서는 캔버스라는 땅에 정성껏 뿌리는 붓질을 통해 한국에 두고 온 세 아들의 안녕과 건강을 바라는 마음이 담겨있음을 알 수 있다. ‘천년의 고가’는 이성자가 1961년 ‘여성과 대지’ 주제 아래 그린 작품으로서 화면에 잔잔한 울림을 만들어내고 있다. 고가라고 하는 옛 집의 형태는 생명을 품은 공간으로서 상징성을 지니는데 기하학적인 요소와 추상적인 요소를 화면 속에서 잘 절충하고 있다. 기법상에서도 진일보하여 자유로운 붓질과 기하학적인 사각형, 삼각형 등의 조화는 파리 미술계에 신선한 충격을 주었고 작가는 1962년 에콜 드 파리전에도 참여할 수 있었다.

특히 이 시기부터 작가는 한국인으로서의 정체성을 작품에 표출했는데 자연과 전통문화를 은유적으로 표현했고, 특유의 작품 제목에서도 그러한 특징을 드러냈다. ‘천년의 고가’라는 다소 고풍스러운 작품 제목은 동양인 화가로서의 정체성을 서양미술계에 드러냄과 동시에 예술가로서 지적인 면을 강조하기 위한 전략일 수도 있지만 작가의 문학적인 관심에서 비롯된 것으로 볼 수 있다. 작가는 작품의 제목을 다양하게 명명함으로써 매 작품마다 같은 주제나 의미를 새롭게 해석하도록 하였다. 이러한 작명에 대하여 작가는 “내 제목을 가지고 자기 나름대로 해석을 하면 돼. 내가 해석을 해주면 그 사람의 자유를 내가 없애는 거지”라고 말하면서 관람자가 상상의 자유를 누리도록 했다.

‘천년의 고가’를 비롯한 1960년대 초반 작품들은 도불 14년만인 1965년 한국에서 첫 개인전을 통해 소개돼 이성자는 이제 대표적인 재불(在佛) 화가로서 알려지게 됐다. 당시 작가는 귀국전에 대한 인터뷰에서 자신을 낳아준 한국의 흙과 여성이라는 존재를 의식하며 그러한 의식이 모두 어머니로 발전하고 있어 조형성으로 나타나도록 노력하였다고 회고했다. 이러한 귀국전과 파리에서의 활동에 대해 언론은 미술을 전혀 배우지 않았던 ‘규수화가’로 평가했던 과거와 달리 세계 미술계에서 활동하는 선구적 역할의 작가로서 평가하기에 이르렀다.

필자의 기억 속 이성자는 매우 꼼꼼하고 성실한 작가였다. 국립현대미술관이 추천해 KBS 해외동포상 수상하게 된 일을 계기로 1999년 작가의 파리 작업실을 방문했을 때의 일이다. 작가는 수첩에 그날의 일이나 만났던 사람을 매일, 매순간 기록한다며 필자의 명함을 챙기고 이름을 적었다. 방금 전까지도 작업을 한 듯 재료의 냄새가 진하게 풍기는, 작품이 빼곡히 차 있는 작업실이었다. 공간의 제약으로 인해 파리에서 불가능한 작업은 직접 설계한 남불의 작업실에서 마음대로 하고 있다고 팔순이지만 반짝이는 눈망울과 힘 있는 목소리로 말씀하셨던 모습을 기억한다. 덧붙여 회화 이외에 판화, 도자기 등 다른 장르의 작업 역시 노령에 구애됨 없이 열심히 하고 있다고 자랑하시기도 했다.

미술계에서는 간혹 ‘사진발을 못 받는다’ 소리를 듣는 작품들이 있다. 실제로 굉장히 좋은 작품이나 재료, 기법, 색채 등 여러 요인 때문에 사진 이미지나 동영상으로 보았을 때 너무 단순화되거나 혹은 실제 분위기나 느낌이 전혀 담겨있지 않은 안타까움을 드러낸 표현이다. ‘천년의 고가’를 비롯한 1960년대 초반 이성자의 작품 역시 아름다움의 진가가 고화질 사진으로도 다 옮겨지지 않은 아쉬움이 있다.

독자분들이 작품 특유의 화려한 색채와 질감을 전시장에서 작품을 실견하여 눈에 꼭 담아가시길 바란다. 더 관심을 가지게 된다면 진주에 위치한 진주시립이성자미술관에서 다른 시기, 다른 장르의 작품도 함께 감상할 수 있는 기회를 가져 보시길 권한다.

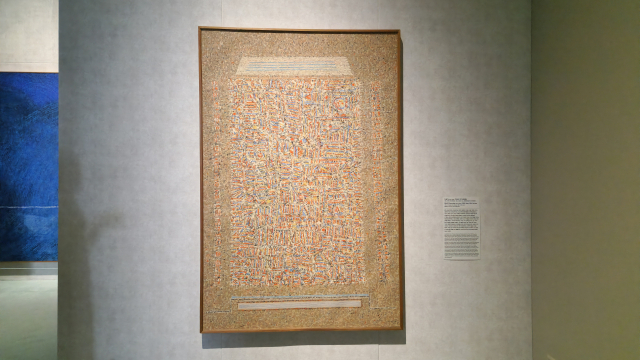

이성자 ‘천년의 고가’ 작품은 국립현대미술관 MMCA 서울관 상설전 ‘한국현대미술 하이라이트’에서 볼 수있다.

★이성자(1918~2009) : 전남 광양에서 태어나 경남 진주에서 성장했으며 진주 일신여자고등보통학교 졸업 후 일본 지센여자전문학교에서 유학했다. 1938년 결혼해 슬하에 네 아들을 낳았으나 첫째는 일찍 사망하여 세 아들을 키웠지만 1950년 이혼 후 세 아들과도 헤어지는 아픔을 겪었다. 1951년 33세의 나이에 프랑스 파리로 떠나 1953년부터 아카데미 그랑드 쇼미에르에서 회화수업을 받으면서 본격적인 미술 활동을 시작했으며 1956년 보자르 국립조형예술협회전에 출품하였다. 1958년 라라뱅시 화랑 개인전을 시작으로 하여 거의 매년 개인전을 개최하였고,193년 류블라냐 제 5회 국제판화비엔날레에 ‘먼 바다’를 출품하였다. 1965년 첫 귀국전을 개최하여 세아들과 조우하였으며 도쿄에서도 개인전을 개최하였다. 1971년 태피스트리를 제작하였으며 1975년 김환기, 남관, 이응로 등과 함께 상파울루 비엔날레 한국대표로 참가하였다. 1978년 국립현대미술관에서 이성자 초대전을 개최하였고, 1980년 여행을 다니면서 본 북극의 모습에서 영감을 받아 ‘지구 반대편으로 가는 길’시리즈를 시작하였다. 이때부터 경기도 광주 이천가마에서 도자에 몰두하여 이후 지속적으로 도자작업을 제작하였다. 1984년 남불 투레트 아틀리에의 대문모자이크를 완성하고 이름을 ‘은하수’로 명명하였다. 1991년 프랑스 정부로부터 문화예술공로훈장 ‘슈발리에장’을, 1999년 KBS 해외동포상 예술부문을 수상하였다. 2001년 재불 50주년 기념 개인전을 개최하였으며 2002년 프랑스 정부로부터 문화예술공로훈장 ‘오피시에’장을 수상하였다. 2008년 경남도립미술관에서 개인전을 개최하고 이성자미술관 건립을 조건으로 작품 376점을 기증했다. 2009년 투레트에서 노환으로 별세했다.

▶▶필자 류지연은 국립현대미술관 청주관 운영부장이다. 1996년 국립현대미술관 학예연구사로 입사해 전시기획, 미술관교육, 소장품연구, 레지던시, 서울관·청주관 건립TF 등 미술관에 관한 거의 모든 분야를 섭렵하며 29년째 미술관을 지키고 있다. 영남대 미학·미술사학과에서 석사학위를 받았고, 영국 에식스대학교(Essex University)에서 미술관학(Gallery Studies)을 공부했으며, 서울대에서 미술경영학 박사학위를 받았다. 이화여대 겸임교수(2022~2023)를 비롯해 여러 미술관과 기관의 운영자문위원, 소장품 수집위원 등을 맡고 있다.

< 저작권자 ⓒ 서울경제, 무단 전재 및 재배포 금지 >