국내 기업들이 해외이전을 선택하는 배경에는 주요 경쟁국보다 높은 전기요금이 자리잡고 있다. 한국은 불과 몇 년 전만 해도 질 좋은 전기를 싸게 공급받을 수 있는 국가로 잘 알려져 있었으나 지금은 점점 우선순위에서 밀려나고 있다는 게 전문가들의 진단이다.

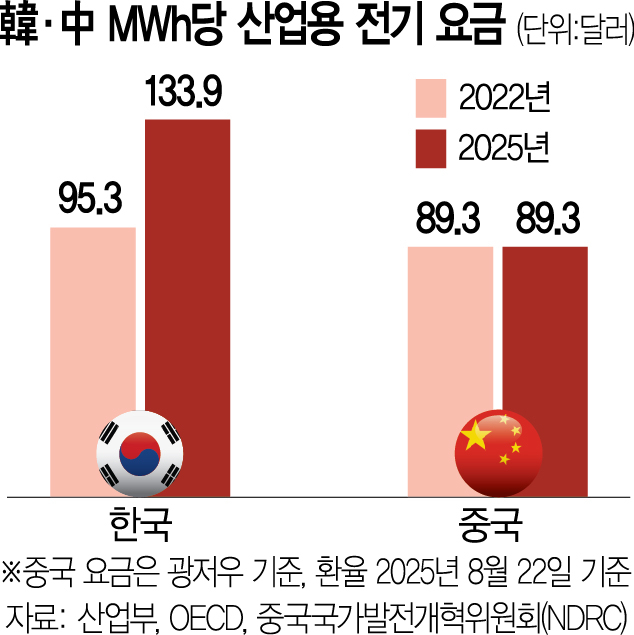

24일 전력 업계에 따르면 한국의 산업용 전기요금은 중국보다 50% 가까이 높은 것으로 나타났다. 올해 1월 기준 중국의 최대 제조업 기지 중 하나인 광둥성 광저우시의 산업용 전기요금은 ㎿h당 640위안(89.25달러)이었다. 반면 한국의 산업용 전기요금은 계약전력 300㎾ 이상, 전압 154㎸ 이상 대용량 계약자 기준 ㎿h당 18만 5500원(133.92달러)에 달한다. 같은 전력을 사용해도 중국 업체에 비해 한국 제조 기업들이 약 50% 더 많은 에너지 비용을 감당해야 한다는 의미다. 중소기업들로 구성된 계약전력 300㎾ 이하 사용자의 요금도 ㎿h당 15만 4400원(111.46달러)으로 중국보다 25%가량 비쌌다.

업계에서는 전력 당국이 최근 들어 산업용 전기요금을 너무 가파르게 올려 어려움이 가중되고 있다고 한목소리로 호소한다. 실제 경제협력개발기구(OECD)에 따르면 2022년 기준 한국의 산업용 전기요금은 ㎿h당 95.3달러에 불과했다. 당시만 해도 한국과 중국의 전기요금은 크게 다르지 않았는데 당국이 2년새 산업용 전기요금을 가파르게 올리면서 차이가 벌어진 것이다. 한국과 달리 중국의 주요 도시들은 수년째 산업용 전기요금을 동결하고 있다.

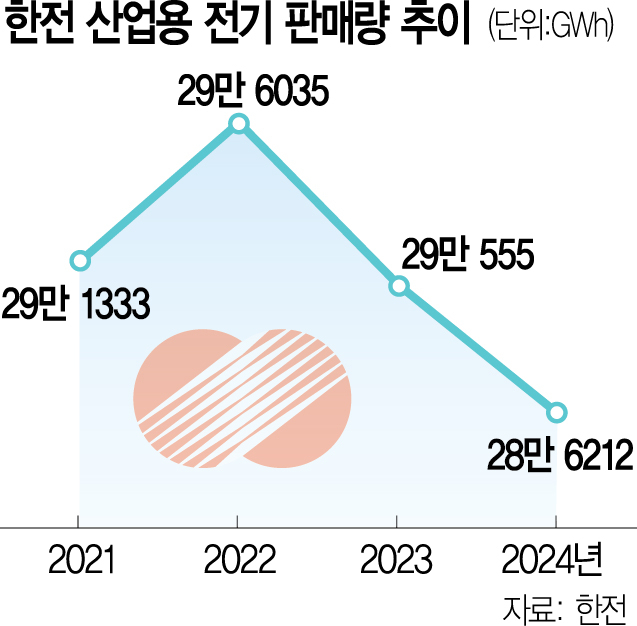

사정이 이렇다 보니 전기 다소비 업종을 중심으로 이미 전기 사용량이 줄어드는 추세다. 한국전력공사에 따르면 산업용 전기 판매량은 2022년 29만 6035GWh을 기록한 뒤 지난해 28만 6212GWh까지 감소했다. 철강·석유화학 등 전력 다소비 업종이 불황을 겪는 가운데 전기세마저 오르면서 기업들이 생산 자체를 줄여버린 결과다. 업계에서는 급격히 오른 전기요금 부담을 최소화하기 위해 직접 전력구매계약(PPA)을 알아보는 사례도 크게 증가하고 있다.

이 같은 상황 속에 정부는 전기세 인상 가능성을 시사하고 있다. 이재명 대통령은 14일 용산 대통령실에서 수석보좌관회의를 열고 재생에너지 발전소의 과감한 확대를 주문하며 “온실가스 감축 목표를 달성하다 보면 전기요금이 오를 수밖에 없다”며 “적극적으로 국민들에게 이를 알려 이해와 동의를 구해야 한다”고 말했다. 탄소 중립 달성을 위해 재생에너지 발전소 설비 용량을 늘리다 보면 전기 생산 단가가 높아지고 전력망 구축 비용이 가중돼 전기요금을 인상할 수밖에 없을 것이라는 이야기다.

대통령실은 당장 전기요금을 올리겠다는 것은 아니라고 수습했지만 재생에너지 발전 비중이 높아질수록 전기요금 인상 압박이 커지는 것은 피할 수 없을 것으로 보인다. 업계에 따르면 해상풍력발전소의 전력 정산 단가는 ㎾h당 300원대로 지난해 한전 전체 전력 평균 단가인 ㎾h당 145원에 비해 2배 이상이다. 지난해 계통한계가격(SMP)이 60~70원 사이에 불과했던 원전에 비하면 5배 가까이 비싸다. 물론 설비 공급 규모가 대폭 늘어나면 발전단가가 떨어지겠지만 한동안은 비싼 비용을 감당할 수밖에 없는 상황이다.

실제 재생에너지 발전 비중이 높은 유럽 국가들은 상대적으로 전기요금이 비싼 것으로 알려졌다. OECD에 따르면 지난해 7월 기준 영국의 ㎿h당 산업용 전기요금은 321.4달러로 OECD 회원국 중 가장 높았다. 독일(220.1달러)이나 네덜란드(200.7달러), 덴마크(189달러) 등 재생에너지 비중이 높은 국가들 역시 상대적으로 전기요금이 높은 것으로 확인됐다.

< 저작권자 ⓒ 서울경제, 무단 전재 및 재배포 금지 >

joojh@sedaily.com

joojh@sedaily.com