#경기도 이천시에 거주하는 50대 남성 A씨는 오른쪽 팔다리가 마비되는 느낌을 받고 인근 의료원에 방문해 컴퓨터단층촬영(CT) 관류영상 촬영을 마쳤으나 뇌졸중 전문 의료진 부재로 긴급 시술 여부 판단을 받지 못했다. 이에 의료진은 제이엘케이(322510)의 모바일 애플리케이션 ‘스냅피(SNAPPY)’에 환자 영상을 올렸고 제이엘케이의 인공지능(AI) 솔루션이 영상을 즉각 분석해 협진 병원인 분당서울대병원에 결과를 전달했다. 이를 확인한 김범준 분당서울대병원 교수는 혈관재개통 시술 결정을 내렸고 A씨는 도착 즉시 시술을 받아 골든타임 내 무사히 치료를 받을 수 있었다.

AI 영상 분석 기술이 의료 취약지에서 응급 환자들의 골든타임 확보에 기여하고 있다. 특히 뇌졸중은 치료 수십 분 차이로 후유장애가 생길 수 있어 골든타임이 무엇보다 중요하지만 전문 인력은 갈수록 줄어드는 추세다. 대한뇌졸중학회에 따르면 2023년 기준 전국의 뇌졸중 전임의 수는 12명에 불과하다. 전임의란 전문의 면허를 취득한 뒤 세부 분과에서 추가 수련을 받아 교수 임용이나 연구를 준비하는 의사를 말한다. 국내 뇌졸중 진료 환자 수가 약 63만 명이라는 점을 고려하면 전문 의료 인력이 턱없이 부족한 셈이다.

그 중에서도 비수도권 지역의 전문 의료 인력 부족은 심각하다. 뇌졸중학회에 따르면 전체 뇌졸중 환자의 50%는 해당 진료권에서 정맥 내 혈전 용해술, 동맥 내 혈전 제거술 등 뇌졸중 최종 치료를 받을 수 없다. 뇌졸중 환자의 자체 충족률(자신이 거주하는 시·도에서 진료를 받을 수 있는 비율)은 전체 70개 중 33개 진료권에서 평균 이하를 기록했다.

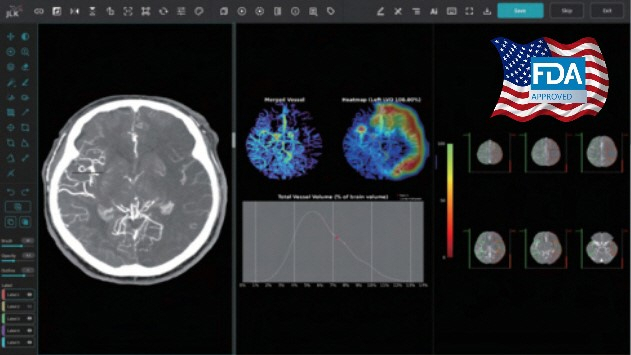

이를 보완할 수 있는 것이 제이엘케이의 뇌졸중 대혈관폐색 솔루션(JLK-LVO)을 비롯한 뇌졸중 검출 기술이다. JLK-LVO는 CT 뇌혈관 영상을 분석해 의료진이 수술 필요성을 신속하게 결정할 수 있도록 한다. 제이엘케이는 뇌졸중 관련 AI 솔루션 13종과 함께 의료용 앱 스냅피 또한 보유했다. 스냅피는 응급의학과, 신경과, 신경외과 등 의료진 간 AI 분석 결과를 공유하고 실시간 대화로 빠른 협진을 돕는다. 의료 취약지 내 뇌졸중 환자 상태를 이송 도중에 확인하고 시술 계획을 빠르게 수립할 수 있어 치료까지 소요되는 시간도 대폭 줄일 수 있다.

코어라인소프트(384470)도 AI로 뇌출혈, 폐색전증, 대동맥박리 등 고위험 응급질환을 조기에 진단할 수 있는 3종 솔루션으로 의료 취약지 내 골든타임 확보에 기여하고 있다. 응급 진단 특화 제품인 ‘에이뷰 뉴로캐드’는 응급실에서 촬영한 뇌 CT 영상에서 뇌출혈 의심 부위를 자동 탐지, 표시해 의료진이 신속한 판단을 내릴 수 있도록 지원한다. 현재 원광대병원, 인하대병원 등 약 20개 병원에서 이를 도입해 운영 중이다.

루닛(328130)은 응급실에서 흉부 엑스레이 AI 분석 솔루션 ‘루닛 인사이트 CXR’을 활용했을 때 응급환자 분류 시간이 77% 단축됐다는 연구 결과를 발표하기도 했다. AI가 응급 환자를 분류하는 데 걸린 최소 처리 시간도 0.2초로 실제 의료진(1.7초)보다 빨랐다. 뷰노(338220)는 의료 취약지에서 누구나 쉽게 심장 건강을 체크할 수 있도록 하는 휴대용 심전도 측정 의료기기 ‘하티브 P30’을 보유했다. 이예하 뷰노 대표는 최근 대한상공회의소 AI 토크쇼에 참석해 “앞으로 AI 기술로 누구나 일상에서 건강 관리가 가능해질 것”이라며 “궁극적으로 AI가 의료 불평등 해소에 기여해 기술 가치를 증명하게 될 것”이라고 전망하기도 했다.

< 저작권자 ⓒ 서울경제, 무단 전재 및 재배포 금지 >

jpark@sedaily.com

jpark@sedaily.com