국정기획위원회의 금융 감독 체계 개편안을 두고 당사자인 금융사들이 산업과 감독 정책 구분의 필요성에 대한 컨센서스(시장 합의)가 없고 시어머니만 늘어날 수 있다며 우려를 표명했다. 지금의 안대로라면 금융시장의 안정이 훼손되고 중복 규제의 가능성이 높아진다는 지적이 제기된다. 업계에서는 소비자 보호 강화라는 큰 틀의 방향은 유지하면서 부작용을 최소화하는 쪽으로 후속 작업이 진행돼야 한다는 목소리가 커지고 있다.

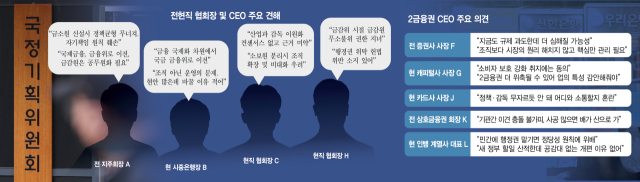

6일 서울경제신문이 전·현직 금융협회장과 금융지주사, 시중은행, 카드·캐피털사 등 2금융권 최고경영자(CEO) 18명을 대상으로 인터뷰를 한 결과 이같이 의견이 모였다.

전직 금융지주사 회장인 A 씨는 “금융업은 산업 발전과 금융시장 안정, 소비자 보호가 3대 축이고 이것이 균형을 이루면서 가야 한다”며 “금융소비자보호원이 별도 조직으로 설립되면 소비자 보호가 지나치게 강조돼 정책의 균형이 무너질 수밖에 없다”고 강조했다. 그는 이어 “산업과 감독은 정확하게 구분할 수 없으며 금융을 뺀 어떤 분야도 이렇게 하는 곳이 없다”며 “국제와 국내 금융이 나뉘어져 생기는 비효율은 기획재정부에 예산 기능을 그대로 남겨 정책 컨트롤타워를 유지하게 하고 국제 금융을 금융위원회로 이전하는 게 대안이 될 수 있다”고 덧붙였다. 현직 시중은행장 B도 “금융 국제화 측면에서 기재부의 국금 기능을 금융위로 옮기는 게 맞다”며 “금소원은 옥상옥 문제가 있다”고 강조했다.

현직 금융협회장들의 생각도 비슷했다. C씨는 “금융 산업 정책과 감독을 이원화하는 데 컨센서스가 있으면 모르겠으나 현재는 논리의 근거가 미약하다”며 “지금의 금융 감독 체계 개편 논의는 기재부에서 예산을 떼어 낸다는 논의의 종속변수처럼 여겨지고 있어 그 근거가 더 약하다”고 비판했다. 또 다른 현직 협회장 D 씨는 “정책과 감독은 같이 가야 효과적인데 인위적으로 분리하면 중간에서 모호한 영역이 생길 테고 서로 책임을 떠넘기는 일이 생길 것”이라고 우려했다.

국정위의 모델은 산업과 감독 분리, 금융감독위원회 신설로 2002년 카드 사태 때와 같은 형태다. 현직 협회장 E 씨는 “금융사 입장에서는 관계부처가 금감위와 금융감독원, 소비자보호원, 기재부 등 여러 개로 쪼개지게 돼 굉장히 불편해진다”며 “세종시에 가는 경우를 포함해 행정이 더 번거로워지고 처리 속도가 느려지게 될 것”이라고 예측했다.

업계에서는 금소원 분리에 대한 걱정이 특히 컸다. 전직 증권사 사장인 F 씨는 “금융 자체가 규제 산업인데 당국이 소비자 보호 역할까지 하는 게 맞는지 모르겠다”며 “대표적인 게 사모펀드 규제인데 사모펀드의 취지 자체가 규제 없이 당사자 간 계약으로 한다는 것인데 지금대로라면 사모펀드도 다 제한하겠다는 것”이라고 우려했다. 그는 또 “소봉형이니 쌍봉형이니 같은 조직보다 중요한 것은 시장의 원리를 해치지 않고 핵심만 관리하는 것”이라며 “모든 걸 관리하려는 조직을 만들려고 하니 문제가 생기는 것 같다”고 덧붙였다. 현직 캐피털사 사장인 G 씨는 “소비자 보호 강화라는 취지에는 동의한다”면서도 “금융사 활동이 너무 위축될까 걱정”이라고 설명했다. 현직 협회장 C 씨는 “소보원이 분리되면 여타 관료조직과 마찬가지로 조직을 확장하고 비대화될 가능성이 크다”며 “2020년대 초반 금소법 제정 이후 은행 창구에서 공모펀드가 안 팔렸던 일이 재연될 수 있다”고 전했다.

시장 관계자들은 조직보다 운용이 더 중요하다고 입을 모은다. 좋은 사람을 앉히면 조직 문제는 부수적이라는 것이다. 금융위와 금감원의 수장을 겸직하는 것도 대안으로 거론된다. 현직 금융협회장 H 씨는 “국정위 안은 과거에 다 해봤던 것이고 당시 반관반민 조직인 금감원이 무소불위의 권한을 갖게 돼 문제가 많았다”며 “행정권을 위임하는 데 따른 헌법 위반 소지도 있는 만큼 조직 개편보다는 운용을 어떻게 잘 할지가 중요하다”고 설명했다.

반면 국정위의 안대로 산업과 감독을 분리하고 소보원을 독립시켜야 한다는 주장도 나왔다. 또 다른 협회장 I 씨는 “지금 형태로 가자고 하는 것은 금융 당국의 이해관계가 걸려 있기 때문”이라며 “산업 정책을 명목으로 금융사에 간섭하지 말고 금감원은 건전성 관리를, 금소원은 상품 판매 같은 영업행위 규제를 하면 된다”고 역설했다.

< 저작권자 ⓒ 서울경제, 무단 전재 및 재배포 금지 >

kim0123@sedaily.com

kim0123@sedaily.com