기업회생절차를 밟고 있는 홈플러스가 매각 후 재임대(세일 앤드 리스백)한 일부 점포의 임대주에 임차 계약해지를 통보했다. 임차료 인하를 두고 임대주와 협상이 결렬됐기 때문이다. 점포에서 일하는 직원과 입점업체(테넌트)들은 홈플러스와 대주주인 MBK파트너스가 회생보다 청산에 더 주력하고 있다며 반발하고 있다.

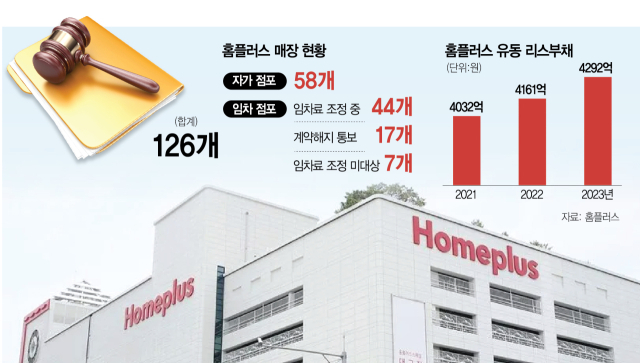

홈플러스는 법원의 승인을 받아 임차료 조정이 안 된 점포 17곳에 계약 해지를 통보했다고 14일 밝혔다. 홈플러스의 전체 매장 126곳 중 임차해 영업 중인 매장은 68곳이다. 이 중 지방자치단체가 소유하고 있거나 기업회생절차 이전에 폐업이 결정된 곳을 제외하고 홈플러스가 임차료 조정에 나선 매장은 61곳으로 집계됐다.

홈플러스는 임대주에 35~50%가량 임차료를 인하해줄 것을 요구한 것으로 알려졌으며, 인하를 거부한 17곳 점포의 임대주에 계약 해지를 통보했다. 홈플러스는 임차료를 회계상 리스부채로 인식하고 있다. 2023년 기준 이 리스부채는 4292억 원에 달한다.

홈플러스는 채무자회생법에 따라 기한 내 협의를 이루지 못해 계약 해지를 통보한 것이며, 당장 점포 영업을 중단하는 것은 아니라는 입장이다. 계약해지 통보 이후에도 임대주와 협상을 이어가겠다는 것이다. 홈플러스는 또 점포가 폐점하더라도 ‘고용안정지원제도’를 적용해 직원들을 인근 점포로 전환 배치하고 소정의 격려금을 지급하겠다며 진화에 나섰다.

그러나 마트노조 측은 “직원과의 충분한 협의나 노사 합의 없이 점포 폐점을 통보한 것”이라며 “고용안정지원제도도 주변에 점포가 있을 때에 논의할 수 있는데 주변에 갈 수 있는 점포가 없으면 어떻게 고용을 보장하겠느냐”고 주장했다.

홈플러스에 입점한 업체들은 점포가 계약 해지로 문을 닫을 경우 함께 영업을 중단해야 할 위기에 처했다. 홈플러스입점주비상대책협의회 관계자는 “계약 해지를 통보한 17곳이 어디인지도 본사에서 알려주지 않고 있다”며 “직원은 매장이 문 닫아도 다른 매장에서 근무할 수 있지만 임대점주들은 다른 매장으로 옮겨 영업할 수도 없다”고 꼬집었다. 이런 가운데 최근 홈플러스가 자체 포스기를 쓰고 있는 임대점주에 매출분 입금을 요구하는 3차 내용증명을 보낸 점도 입점업체들의 반발을 일으켰다.

이날 마트노조는 더불어민주당에 △홈플러스의 현 매장 유지 촉구 △김병주 MBK 회장 처벌 및 국회 청문회 개최 △사모펀드의 기업 사냥 막을 법 제정 등을 담은 요구안을 전달했다. 업계 관계자는 “홈플러스가 기업회생계획안을 제출해야 하는 6월 12일까지 유리하게 논의를 이끌어 가려는 행보”라며 “직원 처우부터 재고품 처리, 입점업체와의 계약, 해당 지방자치단체의 반발 등을 감안할 때 마트 문을 닫는 게 쉬운 일은 아니지만 홈플러스가 요구하는 임차료 인하 수준도 커 논의가 쉽지 않을 것”이라고 말했다.

< 저작권자 ⓒ 서울경제, 무단 전재 및 재배포 금지 >

jikim@sedaily.com

jikim@sedaily.com