프랑스산·일본산 등 수입 제품에 밀려 국내에서도 홀대를 받던 한국 뷰티 제품이 전 세계인의 ‘필수품’으로 자리 잡고 있다. 지난해 한국을 찾아 올리브영 매장에서 쇼핑한 외국인 국적이 무려 189개에 달할 정도다. 유엔 정회원국 수가 193개인 점을 고려하면 사실상 전 세계 대부분 국가의 고객이 올리브영을 방문한 셈이다.

13일 업계에 따르면 K뷰티는 품질과 가격·마케팅 등 모든 면에서 기존 글로벌 뷰티 브랜드를 압도하며 전 세계에서 인기를 끌고 있다. 지난해 3월 서울시리즈를 위해 방한한 미국 프로야구 메이저리그 LA다저스 선수단과 동행한 아내, 여자 친구 10명이 올리브영에서 쇼핑을 마친 뒤 소셜미디어에 “한국의 스킨케어는 최고”라며 올린 인증샷이 큰 화제를 모으기도 했다.

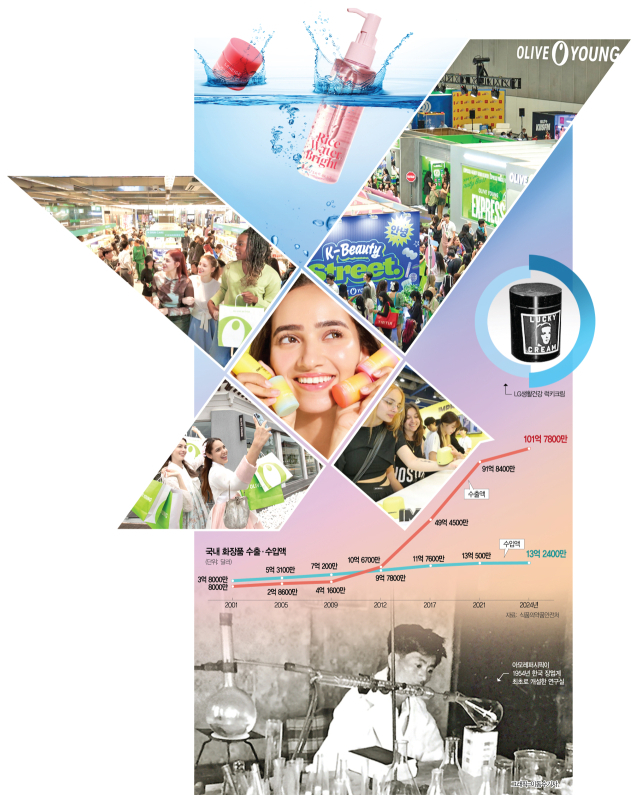

식품의약품안전처에 따르면 지난해 화장품 수출액은 사상 최대인 101억 7800만 달러(약 14조 7500억 원)를 기록했다. 올해도 이 같은 추세가 이어지면서 1분기 화장품 수출액은 전년 동기 대비 13% 증가한 역대 최대인 26억 달러로 집계됐다.

화장품 기업들도 매년 최고 실적을 경신하고 있다. CJ올리브영의 지난해 매출액은 4조 7899억 원으로 전년 대비 23.9% 늘었다. 한국콜마는 지난해 13.7% 증가한 2조 4521억 원을, 코스맥스도 21.9% 늘어난 2조 1661억 원의 매출액을 기록하며 역대급 실적을 올렸다. K뷰티의 인기가 더욱 높아지고 있는 만큼 이 같은 실적 상승세는 계속될 것으로 전망된다. 에프앤가이드에 따르면 올해 한국콜마는 2조 7336억 원, 코스맥스는 2조 5071억 원의 매출액을 거둘 것으로 추정되고 있다.

◇글로벌서 찾는 K뷰티=11일 찾은 한국콜마의 세종 기초화장품 공장. 2014년 당시 아시아 최대 규모로 준공된 이 공장에서는 약 700명의 직원이 연간 8억 9000만 개의 스킨케어, 자외선 차단제 등을 생산한다. 이날은 프랑스 뷰티 그룹 록시땅의 에르보리앙 브랜드에 납품되는 BB크림의 충전과 검수·포장 작업이 진행되고 있었다. 이병휘 한국콜마 포장기술팀 파트장은 “앞서 제조된 BB크림 내용물을 튜브 충전기에 넣고 자동 카토너를 통해 박스에 넣는 방식으로 포장 작업을 한다”며 “외관 이물 여부와 압력에 의해 터지는지 등은 사람이 직접 파악해야 하는 작업”이라고 설명했다. 이날 생산된 BB크림은 프랑스와 영국·독일·이탈리아 등 유럽 각지는 물론 세포라와 아마존 등 온·오프라인으로 유통되며 전 세계 고객을 만나게 된다.

1940~1950년대 행상들이 북을 ‘둥둥’ 치며 팔던 크림이라는 뜻으로 ‘동동구리무’라고 불리던 국산 화장품은 출시 초기 반짝 인기를 끌었으나 수입 제품에 비해 품질 등이 뒤떨어진다는 인식에 오랜 기간 소비자들의 외면을 받았다. 무역수지에서도 화장품은 2011년까지 수입액이 수출액보다 많은 적자 산업이었다. 하지만 2012년 수출액이 처음으로 10억 달러를 넘기며 수입액을 앞지르기 시작했다. 10여 년이 2024년 화장품 수출액은 사상 첫 100억 달러를 돌파한 101억 7800만 달러를 기록하며 대표적인 ‘수출 효자’ 산업이 됐다.

이 과정에서 한국콜마·코스맥스 등 화장품 제조자개발생산(ODM) 기업들은 뛰어난 기술력을 앞세워 로레알부터 존슨앤드존슨·록시땅 등 콧대 높은 글로벌 뷰티 기업을 고객사로 유치했다. 오늘날 K뷰티를 이끌고 있는 수많은 인디 브랜드가 탄생할 수 있었던 것도 탄탄한 제조 기술력을 갖춘 이들 ODM 기업 덕분이었다. 여기에다 CJ올리브영이 구축한 온·오프라인 유통망은 인디 브랜드가 탄생하고 다양한 실험을 하며 성장할 수 있는 토대가 됐다. 또 새로운 것을 받아들이는 데 거부감이 없고 트렌드에 민감한 한국의 알파 세대와 Z세대 소비자들 역시 K뷰티의 자양분 역할을 했다는 평가다.

K뷰티가 글로벌 시장에서 알려지기 시작한 2000년대는 아모레퍼시픽·LG생활건강 등 대기업이 주도하던 시기였다. 이들은 중국 시장에 주목해 1990년대 현지 지사를 설립하고 공장을 준공·인수하며 중국에 진출, 2000년대부터 중국 사업을 본격화했다. 아모레퍼시픽은 2016년 중국에서만 1조 원 이상의 매출을 기록했고 같은 해 LG생활건강은 중국 관광객 덕분에 면세점에서만 1조 원 이상의 매출을 거뒀다.

중간에 위기가 찾아오기도 했다. 주한미군의 고고도미사일방어체계(THAAD·사드) 배치에 대한 보복으로 중국이 일명 ‘한한령’을 내리자 국내 뷰티 기업들의 중국 매출이 급감한 것이다. 대표적으로 아모레퍼시픽의 경우 2017년 면세점 매출이 전년 대비 26.4% 감소한 1조 1030억 원에 그쳤다. 이후 국내 뷰티 기업들은 중국 및 아시아 일변도에서 북미 등으로 시장 다변화에 나서며 반전을 모색했다. 때마침 K팝·K드라마 등 K콘텐츠가 인기를 끈 것도 이 같은 움직임에 일조했다. 아모레퍼시픽은 ‘글로벌 리밸런싱’ 전략을 펼치면서 지난해 북미 매출이 83% 증가한 5246억 원을 기록하며 처음으로 중국 매출을 넘어섰다. 2020년 219억 원에 그쳤던 순이익도 지난해 6016억 원으로 급증했다.

지금의 K뷰티가 과거와 가장 차별되는 부분은 바로 인디 브랜드의 등장이다. 에이피알에서부터 롬앤·토리든·탬버린즈·비나우·티르티르 등 수많은 국내 인디 브랜드들이 해외에서의 인기에 힘입어 연 매출 1000억 원을 넘긴 것으로 추정되고 있다. 이들은 화장품 ODM 기업과 손잡고 트렌드에 걸맞은 제품을 발 빠르게 출시하며 글로벌 뷰티 시장을 장악하고 있다. 코스맥스 관계자는 “지난해 1000억 원 이상의 매출을 올린 것으로 추정되는 코스맥스 고객사만 26곳으로 집계됐다”며 “과거에는 대기업 브랜드가 K뷰티를 글로벌 시장에 알렸다면 현재는 인디 브랜드가 각자의 강점을 내세우며 K뷰티를 이끄는 양상”이라고 설명했다.

이 같은 인디 브랜드의 성장에는 유통 채널인 CJ올리브영의 역할도 컸다. 올리브영은 과거 대기업 브랜드 일변도였던 뷰티 시장에서 인디 브랜드를 발굴·육성하며 뷰티 시장을 키운 일등 공신으로 꼽힌다. 올리브영 입점 브랜드 중 연간 100억 원 이상 매출을 거둔 브랜드 수는 2013년 단 2개에 불과했으나 지난해 처음으로 100개를 넘어섰다. 올리브영은 최근 일명 ‘올다무(올리브영·다이소·무신사)’로 불리며 외국인 관광객의 필수 방문 코스로 꼽히는 등 글로벌 소비자와의 접점을 넓히는 역할도 하고 있다. 실제로 지난해 올리브영 매장의 외국인 매출은 전년 대비 140%나 증가했다. 올리브영 매장에서 K뷰티를 접한 외국인들은 귀국 이후 역직구몰인 ‘올리브영 글로벌몰’을 통해 K뷰티를 지속적으로 구매하면서 지난해 말 기준 올리브영 글로벌몰의 회원 수는 전년 대비 두 배 이상 증가한 246만 명으로 집계됐다.

실리콘투와 같은 뷰티 유통 기업도 이 같은 K뷰티의 글로벌화에 일조했다. 실리콘투는 중국 중심에서 벗어나 미국과 유럽·중동 등으로 판로를 개척·확대하는 역할에 앞장섰다. 덕분에 2022년 1650억 원이던 매출액은 지난해 6920억 원으로 4배 이상 크게 늘었다.

< 저작권자 ⓒ 서울경제, 무단 전재 및 재배포 금지 >

yeona@sedaily.com

yeona@sedaily.com