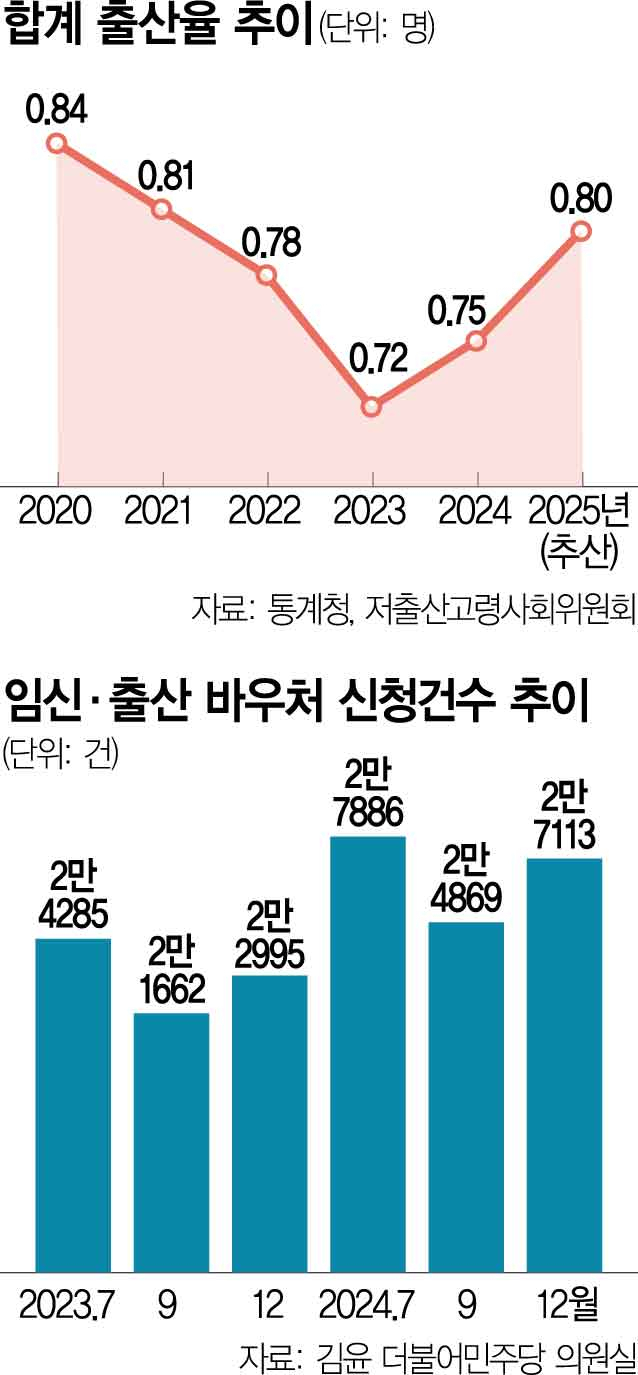

출산율의 선행지표인 임신·출산 바우처 신청 건수가 지난해 하반기 들어 10% 넘게 늘어난 것으로 나타났다. 이에 따라 올해 합계출산율(여성 한 명이 평생 동안 낳을 것으로 기대되는 아이의 수)이 2021년 이후 4년 만에 처음으로 0.8명대에 올라설 수 있다는 분석이 나온다.

24일 김윤 더불어민주당 의원실이 국민건강보험공단에서 제출받은 ‘임신·출산 바우처 신청 현황’ 자료에 따르면 지난해 하반기 임신·출산 바우처 신청 건수는 총 15만 8153건으로 집계됐다. 이는 전년 동기(14만 2599건) 대비 약 11% 늘어난 수치다. 임신·출산 바우처는 임신이나 출산이 확인된 건강보험 가입자에게 100만 원 한도의 진료비 이용권을 국민행복카드로 제공하는 제도다. 신청자 대부분이 분만 예정일 4~8개월 전에 신청하기 때문에 혼인 건수와 함께 출산율을 예측하는 대표적인 선행지표로 통한다. 지난해 하반기에 바우처를 신청했다면 올해 출산 확률이 크다고 볼 수 있는 셈이다. 특히 지난해 12월 바우처 신청 건수는 2만 7113건으로 전년(2만 2995건) 대비 17.9% 급증했다.

여기에 지난해 1~11월 누적 혼인 건수가 19만 9903건에 이르러 전년 대비 13.5% 급증한 점도 출산율 증가에 긍정적 요인이다. 아직 구체적인 추계 결과가 나온 것은 아니지만 올해 출산율이 최대 0.81명에 달할 수 있다는 전망도 나온다. 보건복지부의 한 고위 관계자는 “아직 결과를 예단하기는 어렵지만 올해 출산율이 0.8명은 가능할 것으로 내다보고 있다”고 말했다.

올해 합계출산율이 4년 만에 0.8명대로 올라설 것으로 전망되는 배경에는 혼인과 출산에 대한 부정적 인식 개선이 자리 잡고 있다. 아직 출산율 추세 상승을 못 박을 정도는 아니지만 정부와 기업의 저출생 반전 노력이 어느 정도 효과를 내고 있다고 전문가들은 분석하고 있다.

저출산 문제는 지난 10년간 한국 사회가 풀지 못하고 끊임없이 씨름해온 숙제다. 출생률이 가파르게 떨어지면서 사회적 위기감이 커졌고, 정부는 보건복지부와 저출산·고령사회위원회를 중심으로 여러 대책을 내놓았지만 뚜렷한 성과를 내지 못했다는 비판을 받아왔다.

그러나 최근 들어 변화 조짐이 감지되고 있다. 무엇보다 정부가 추진하는 각종 출산·육아 지원책이 조금씩 성과를 내고 있다. 최대 월 100만 원 부모급여 등이 대표적 사례다. 여기에 각종 저출산 지원 패키지가 더해져 혼인과 출산에 대한 부담을 덜어주고 있다는 게 정부의 판단이다. 주형환 저출산고령화위원회 부위원장은 “결혼이 더 이상 페널티가 되는 것이 아니라 혜택이 될 수 있도록 주거나 일·가정 양립에서 많은 조치들이 이뤄졌다”면서 “기업과 지방자치단체가 많이 움직여줬다”고 평가했다. 두산은 최근 직원이 육아휴직을 하면 전 팀원에게 50만 원을 지급하는 파격적인 대책을 내놓기도 했다.

다만 출산율이 완전히 반등했다고 보기 어렵다는 평가도 있다. 소폭 반등에 성공했다고 해도 여전히 전 세계에서 출산율이 가장 낮은 데다 출산 환경은 경제 상황, 주거비 부담, 육아휴직 제도 등 복합적인 요소에 좌우되기 때문이다.

허준수 숭실대 사회복지학과 교수는 “한국은 여전히 선진국에 비해 육아 돌봄과 관련한 인프라나 인력이 굉장히 부족하다”면서 “종일 돌봄제 같은 것도 더 확대해야 한다”고 강조했다.

< 저작권자 ⓒ 서울경제, 무단 전재 및 재배포 금지 >

prize_yun@sedaily.com

prize_yun@sedaily.com