지난해 카카오뱅크의 주택담보대출은 전년보다 38.5%나 늘었다. 손쉬운 주담대로 몸집을 불렸다는 비판에서 자유롭지 않지만 금융의 융복합화의 단면을 보여주는 사례라는 게 금융권의 시각이다. 카카오페이 손해보험이 지난해 출시한 해외 여행자 보험도 사고 없이 귀국하면 보험료의 10%를 돌려주는 파격적 혜택으로 하루 평균 7000여 명의 가입자를 끌어모았다.

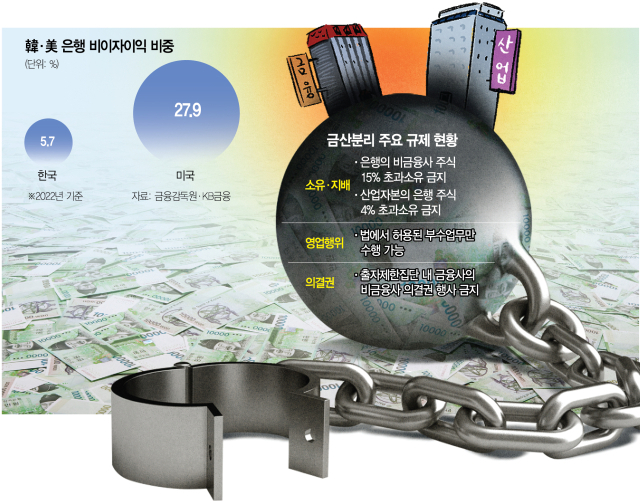

빅테크 업체를 필두로 한 ‘빅블러(업종 간 경계가 모호해지는 것)’ 현상이 심화하고 있지만 국내 은행의 비금융업으로의 진출은 더디다. 신한은행의 배달 중개 서비스와 KB국민은행의 알뜰폰 사업을 제외하고는 은행 업무를 벗어난 사업 진출 사례를 찾아볼 수 없다는 지적이 나온다.

전문가들은 한국 은행들이 외연 확장은커녕 국내에서 이자 장사에 집중하며 덩치만 키운 데는 당국이 낡은 규제를 고수하면서 성장을 가로막은 영향을 부인할 수 없다고 입을 모은다. 국내 금융사들도 관치의 그늘 아래 편안한 성장을 택해왔지만 새로운 것, 문제 되는 것은 가로막는 정부의 책임도 크다는 얘기다.

대표적인 것이 금산분리(금융자본과 산업자본의 분리)다. 금산분리는 산업자본의 은행 지배를 막는다는 원칙에 따라 은행이 비금융사의 주식을 15% 넘게 가질 수 없도록 규정한 법이다. 이 규제가 마련된 것은 1998년이다. 신기술로 무장한 경쟁자들이 금융시장을 뒤흔들 정도로 금융 환경이 빠르게 변하고 있지만 전통 금융사에 대해서는 27년 전 만든 법으로 손발을 묶어 놓다 보니 변화가 더딜 수밖에 없다. 금융 당국 관계자는 “금융사가 당국의 보호 아래 손쉬운 이자 장사에 안주하면서 혁신을 게을리한 면도 있다”면서도 “금산분리 문제를 손보려 하면 정부가 기업들 배만 불린다는 비난이 쏟아질 게 뻔해 쉽게 나서기 어렵다”고 토로했다.

금융계에서는 지금은 은산 분리의 원칙 자체가 큰 의미가 없어졌다고 강조하고 있다. 전직 금융위원회 고위 관계자는 “재벌이 은행을 소유하면 사금고화한다는 우려 때문에 생긴 것이 은산 분리인데 이미 대기업이 그럴 수 없는 시대”라며 “은행도 점포를 가진 전통 은행이 아니며 플랫폼으로 다 되는 상황”이라고 지적했다. 이 관계자는 “은행만 하나 하는 게 아니라 앱에서 증권과 보험을 다 한다”며 “금융 전업가보다 혁신가에게 길을 열어줘야 한다”고 덧붙였다.

실제로 당국의 규제는 금리와 수수료부터 현장 영업까지 세세한 곳으로 미친다. 당국이 대형 위기 때뿐만 아니라 수시로 경영에 개입하다 보니 다른 분야로 눈을 돌리기 어렵다는 비판도 많다. 서민 부담 완화를 명목으로 사실상 카드 수수료율을 직접 정하는 적격 비용 체계를 15년이나 유지해온 사례가 대표적이다. 카드 업계 관계자는 “적격 비용 산정 때마다 수수료가 대폭 내리면서 카드사는 비용 절감에 매달릴 수밖에 없는 구조가 됐다”며 “네이버를 비롯한 빅테크 업체들과 경쟁에서 살아남으려면 보다 과감한 투자를 해야 하는데 당장 재무 손실을 메우기 급급한 상황”이라고 전했다.

법에서 정해준 업무만 하도록 한 ‘포지티브(열거주의)’ 규제도 금융사의 혁신을 가로막는 요인으로 꼽힌다. 정해둔 리스트에서 벗어나 사업 영역을 넓히려면 혁신금융 서비스를 통해 별도의 심사를 거쳐야 하는데 하나은행의 사례에서 보듯 예상치 못한 조건이 달리는 경우가 많고 아예 심사 문턱을 넘지 못하는 일도 비일비재하다.

은행과 증권사·보험사 등 업권별로 고유 사업을 쪼개 놓은 탓에 금융사의 보폭은 더 좁아질 수밖에 없다. 소비자에게서 투자 판단을 위임받아 돈을 굴려주는 투자 일임업의 경우 증권사와 자산운용사를 위한 고유 영역으로 규정돼 있다. 일반 소비자가 많이 찾는 은행에도 이를 허용해 고액 자산가의 전유물인 자산관리 서비스를 누구나 접근할 수 있는 영역으로 넓혀야 한다는 지적이 계속 나왔지만 여태껏 벽을 허물지 못하고 있다.

이 때문에 시장에서는 금융사의 혁신 역량을 살리기 위해 ‘네거티브(포괄주의)’ 규제로의 전환이 시급하다는 분석이 흘러나온다. 비금융사로 진출이 활발해질수록 금융사가 부담해야 하는 리스크가 커지는 면이 있지만 이는 별도의 안전장치를 둬 해결할 수 있다는 조언도 나온다. 상품 제조와 같은 일부 업종을 제외하고 사업 진출을 전면 허용하되 금융사의 총출자 한도를 설정하면 금융사에 전이되는 위험 총량을 적정 수준으로 관리할 수 있다는 것이다. 금융위원회 비상임위원을 지내며 당국의 규제 정책을 가까이에서 지켜본 김용진 서강대 경영학과 교수는 “못 하게 하는 것만 정하고 나머지 알아서 하게 해야 하는데 지금은 정부가 모든 것을 다 걱정하며 결정을 내리려 한다”면서 “일단 시도해보게 한 뒤 문제가 생기면 그에 맞게 규제의 틀을 짜는 형태로 전환할 필요가 있다”고 강조했다.

< 저작권자 ⓒ 서울경제, 무단 전재 및 재배포 금지 >

ubo@sedaily.com

ubo@sedaily.com