총 30조원을 운용해 국내 두 번째 ‘큰 손’인 교직원 공제회가 ‘인수금융’에서 알짜 수익을 누리고 있다. 기업 인수합병(M&A) 과정에 지분 등을 담보로 필요한 자금을 선 순위로 빌려주되 현금으로 이자를 받으면서 안정성과 수익성의 두 마리 토끼를 모두 잡았다.

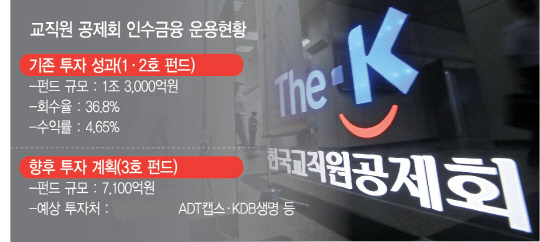

교직원 공제회는 최근 인수금융을 전문으로 하는 7,100억원 규모의 3호 펀드 조성을 완료했다. 교직원 공제회가 5,000억원을 대고 2,100억원은 보험사 등 기관투자가가 메운다. 펀드 자금은 M&A 과정에 필요한 돈을 직접 대출하거나 사모사채·금전채권에 투입한다. 대출은 인수 대상 기업의 지분이나 보유자산을 담보로 잡는데 담보가치 대비 대출금의 비율(LTV)은 50% 이하여야 한다. 운용은 하나자산운용이 맡았다.

교직원 공제회는 2014년 10월부터 지금까지 두 개의 인수 금융 전문 펀드를 조성해 평균 4.65%의 짭짤한 수익을 거뒀다. 첫 펀드는 5,000억원 규모로 1년 만에 9개 기업의 인수합병 자금을 대며 소진했다. 현재까지 회수한 원리금만 3,542억원이다. 1호 펀드의 성공으로 2호 펀드는 규모를 8,000억원으로 키워 14개 기업의 인수합병 과정에 참여했고 올해 하반기까지 7,000억원을 투입할 예정이다.

공제회의 대체투자가 주로 부동산이나 인프라 건설 등으로 쏠려 있는데 교직원 공제회만 유일하게 적극적인 인수금융 투자를 벌이는 셈이다. 부동산·인프라 투자는 기간이 10년 이상으로 길고 시행이나 매각과정에서 돌발변수가 많다. 기업 지분 투자는 매각 시점을 잡지 못하는 사례가 잦아 안정적인 투자처로 보기 어렵다.

인수금융 중에서도 교직원 공제회가 고집하는 분야는 선순위 인수금융이다. 교직원 공제회 같은 재무적 투자자가 인수기업의 자본이나 보유자산을 담보로 대출하고 피인수기업의 현금흐름, 담보 매각, 리파이낸싱 등을 통해 대출 원리금을 회수하는 방식이다. 보통 인수기업은 재무 위험을 피하기 위해 특수목적회사(SPC)를 세워 이 회사가 선순위와 중순위로 나눠 금융기관에서 대출한 돈으로 기업을 사들인다. 교직원 공제회가 3년 전 이 시장에 뛰어들기 전까지는 시중은행이 선순위, 보험사가 중순위로 대출해줬다. 국민연금조차 의사결정이 더디고 알음알음 돌아다니는 거래 정보를 파악하기 어려워 손대지 못한 투자처였다.

교직원 공제회 관계자는 “인수금융은 은행이 대출 이자와 SPC의 관리 수수료를 챙기고 계열 증권사는 인수기업 가치 평가를 통한 자문 수수료를 갖는 구조여서 공제회가 들어가기 어려웠다”면서 “그러나 직접 시장조사를 통해 시장수요를 확인하고 인수금융 분야 1위인 하나금융그룹에 펀드 조성을 제안하면서 장벽을 뚫을 수 있었다”고 설명했다.

인수금융은 담보가치의 40~50%만 돈을 빌려주기 때문에 안전한데다 일종의 채권 투자 성격을 띠고 있어 일반 담보 대출 보다 채권자의 권한이 세다. 3개월마다 기간이자를 지급하는 등 채권자에 유리하지만 대기업부터 중소·중견기업가지 인수합병 수요가 늘면서 투자처 확보가 비교적 쉬운 편이다. 3호 펀드는 사모펀드 운용사 칼라일이 공개 매각에 착수한 ADT캡스를 비롯해 대상전기 등 대기업 구조조정이나 KDB생명 등 산업은행의 자회사 매각 물건을 주목하고 있다.

/임세원 박호현기자 why@sedaily.com

< 저작권자 ⓒ 서울경제, 무단 전재 및 재배포 금지 >

why@sedaily.com

why@sedaily.com