|

2016년 통신산업계의 최대 화두는 단연 통신 주파수대역의 전파를 확보하기 위한 전쟁이다.

점점 공급부족 우려를 사고 있는 ㎓급 주파수 대역의 전파를 단기적으로는 4세대(4G, LTE 방식), 중기적으로는 5세대(5G) 이동통신서비스용으로 얼마나 충분히, 어떤 방식으로 마련하느냐를 놓고 각각 국내와 해외에서 치열한 경쟁이 예고된다. 또 장기적으로는 기가급을 넘어 미개척 영역인 ㎔급 주파수대역의 전파를 어떻게 개발할 것인가를 둘러싼 국제적 연구가 한층 가속화될 것으로 전망되고 있다.

주파수 대역 개발과 공급이 어떤 과학적 원리를 품고 있길래 통신업계가 사활을 걸고 있을까. 이에 대해 국내 한 대형 이동통신사 임원은 "정보(데이터)가 자동차고 이동통신망이 정보를 주고받는 고속도로라면 이 고속도로를 짓기 위한 건설용지가 주파수라고 볼 수 있다"고 비유했다. 따라서 "도로용지가 부족해 고속도로가 좁게 지어지면 교통 정체가 일어나듯이 가용 주파수가 충분히 확보되지 못하면 이동통신의 속도와 품질이 떨어지고 최악의 경우 통신 대란을 겪게 된다"는 것이다.

이미 4G 시대에 진입한 지난 수년 전부터는 단순한 음성·문자 통화뿐 아니라 영화, 방송콘텐츠, 게임, 업무·교육용 콘텐츠 등 고용량의 이동통신 데이터 전송 수요가 폭증하면서 주파수 공급이 이를 따라잡기 힘든 상황이 됐다. 마치 자동차가 급증하는 데 비해 땅이 부족해 기존 고속도로의 차선 확장이나 신규 고속도로 건설을 하지 못해 교통 정체 우려를 사는 형국과 비슷하다. 이르면 5년 내에 5G 시대가 도래해 초고용량 데이터 전송 수요가 급증하면 주파수 부족 우려는 한층 불거질 수밖에 없다.

왜 주파수의 충분한 공급이 어려운 것일까. 이에 대해 미래창조과학부 관계자는 "자연에 존재하는 전파 대역은 매우 광활하지만 그중 현존 기술로 활용할 수 있는 가용 주파수 대역은 유한하기 때문"이라고 설명했다. 또한 "한정된 가용 주파수 대역 중에서도 전 세계 국가들이 공통으로 쓸 수 있는 표준주파수를 다시 선별해야 하기 때문에 더욱 주파수 자원 확보는 더딜 수밖에 없다"고 덧붙였다.

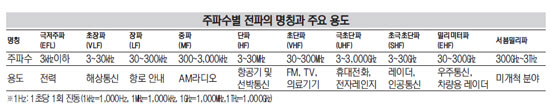

실제로 국내법과 국제표준으로 정의된 전파의 주파수 범위는 최대 3㎔(1㎔=1,000㎓=1초당 1조번 진동)에 달해 광대하지만 그중 이동통신용으로 할당된 주파수 대역은 일반적으로 300㎒~3㎓의 주파수 대역인 극초단파(UHF)로 한정돼 있다. 이 제한된 주파수마저도 디지털서비스에 나선 방송산업계와 경쟁을 해야 하는 게 이동통신업계의 암담한 현실이다.

따라서 한정된 전파 자원 중에서도 이동통신서비스에 적합한 '황금 주파수'를 충분히 발굴해내기 위한 산업계의 기술개발과 정부의 정책·외교적 노력이 절실하다. 모든 사람과 사물이 연결되는 초연결사회의 관건이 통신서비스라는 점을 생각할 때 황금 주파수 개발이야말로 우리 경제의 미래를 좌우하는 최우선 과제라고 관련 산업계 관계자들은 입을 모은다. 이를 위해 전 세계적으로 6㎓ 이상의 주파수를 활용하는 기술이 조만간 나올 것으로 예상되며 국내에서는 10㎓ 이상급의 광대역 주파수를 사용하는 기술을 제안한다는 게 방승찬 한국전자통신연구원(ETRI) 박사의 분석이다. 또한 짧게는 5년, 멀게는 10년 후를 내다보고 현재는 거의 황무지인 ㎔급 주파수 기술연구 및 전파자원 개발 준비를 서둘러야 한다는 게 학계 관계자들의 제언이다. /민병권기자 newsroom@sed.co.kr

< 저작권자 ⓒ 서울경제, 무단 전재 및 재배포 금지 >