|

이동통신 업계가 중국식 롱텀에볼루션(LTE) 기술 표준인 'TD-LTE'에 눈을 돌리고 있다. 우리나라를 포함한 대다수 선진국에서 채택 중인 'FDD LTE'가 대세긴 하지만 TD-LTE의 확산 전망도 과소평가하기 어렵다는 점, 여기에 '애물단지'인 와이브로 서비스에 활용 중인 주파수를 더 효과적으로 이용할 수 있는 대안이 될 수도 있다는 전망 때문이다.

18일 업계에 따르면 KT는 최근 와이브로 서비스를 위해 이용하고 있는 주파수 대역으로 TD-LTE 서비스를 제공하는 방안을 검토 중인 것으로 알려졌다. 한 관계자는 "KT 개인고객부문에서 TD-LTE 서비스 도입에 대해 검토하는 중"이라고 말했다. KT는 방송통신위원회와의 협의에 앞서 아직 내부적인 논의를 진행 중이다.

KT와 마찬가지로 와이브로 서비스를 제공하고 있는 SK텔레콤 관계자 역시 "똑같은 방안을 검토한 바 있다"고 밝혔다. 다만 "실제로 도입 여부를 떠나서 중장기적으로 미래를 준비하는 차원에서 기술적인 검토를 거친 것"이라고 전했다.

KT 역시 구체적인 TD-LTE 도입 계획까지 마련하지는 않은 상태다. KT와 SK텔레콤은 현재 와이브로 주파수로 2.3GHz 대역 각각 30MHz, 27MHz를 할당받아 이용하고 있다. LG유플러스은 와이브로용 주파수가 없다.

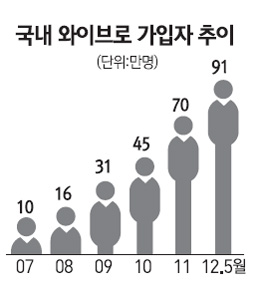

이미 FDD LTE 서비스를 제공하고 있는 KT와 SK텔레콤이 이처럼 TD-LTE에 관심을 두는 이유는 현재 갖고 있는 와이브로 주파수의 전망이 불투명하기 때문이다. SK텔레콤 관계자는 "와이브로는 더 이상 진화가 이뤄지지 않을 가능성이 높다"며 "와이브로 서비스용으로 할당 받은 주파수 활용 방안을 고민하다 보니 TD-LTE 도입도 고려하는 것"이라고 설명했다. 양사는 지난 2006년부터 와이브로 서비스를 개시했지만 현재 가입자 수는 KT 85만명, SK텔레콤 6만명에 그친다. 와이브로 활성화를 주도해 온 방통위는 지난 3월 각종 와이브로 발전 방안과 함께 오는 2017년까지 340만명의 가입자 확보가 목표라고 밝혔지만, 이를 달성할 수 있을지는 미지수다.

다만 이통사들이 TD-LTE 도입을 추진한다 해도 방통위에서 쉽사리 찬성하지는 않을 것이라는 게 관계자들의 관측이다. 국산 기술인 와이브로를 버리고 중국식 표준을 채택한다는 점, TD-LTE가 FDD LTE에 밀려 예상만큼의 효과를 얻지 못하는 정책실패를 감당해야 할 수도 있다는 점 때문이다.

또 이통사들은 지난 3월 방통위로부터 와이브로 서비스용으로 쓰던 주파수를 재할당받아 앞으로 7년간 똑같은 용도로 이용해야 하는 상황이다. 이상학 방통위 통신정책기획과장은 "와이브로 주파수를 다른 용도로 쓰려면 일단 주파수 반납 후 심의를 거쳐 다시 할당받는 등의 절차를 거쳐야 한다"며 "와이브로 주파수의 용도 변경에 대해 이통사에서 공식적으로든 비공식적으로든 뜻을 전해온 바는 없다"고 설명했다.

한편 시장조사업체인 피라미드 리서치는 오는 2015년 FDD LTE와 TD-LTE 가입자 수가 각각 4억2,200만명, 1억5,800만명 가량일 것으로 예측했다. 전체 LTE 가입자 중 37.4%가 TD-LTE 서비스를 이용할 것이란 이야기다. ROA컨설팅의 임하늬 선임컨설턴트는 "TD-LTE는 FDD LTE와의 연동도 가능해 업계에서도 보다 다양한 단말기 수급이 가능하다는 장점이 있다"고 설명했다.

▦TD-LTE, FDD LTE란

FDD(Frequency-Division Duplexㆍ주파수분할)LTE, TD(Time Divisionㆍ시분할)-LTE는 모두 국제전기통신연합(ITU)이 정한 4세대(4G)이동통신 기술표준이다. 통신망을 통해 데이터를 전송하는 방식이 다를 뿐 속도에는 차이가 없다. FDD LTE는 우리나라와 미국 등에서, TD-LTE는 인도ㆍ일본ㆍ러시아 등에서 서비스 표준으로 채택했다.

< 저작권자 ⓒ 서울경제, 무단 전재 및 재배포 금지 >