|

|

|

세계적인 석유전문지 플래츠(Platts)는 지난 2010년 글로벌 석유시장의 톱뉴스 2위로 석유공사의 영국 다나페트롤리엄 인수를 꼽았다. 석유공사의 영국 다나사 인수는 국내 공기업 최초로 적대적 인수합병(M&A) 방식으로 추진돼 국내에서도 큰 화제를 모았다. 2008년부터 정부정책에 따라 대형화를 추진해온 석유공사는 이 M&A를 변곡점으로 두자릿수 자주개발률을 달성하고 세계적인 에너지기업 궤도에 진입할 수 있었다.

불과 1년여가 흐른 뒤 이 M&A는 석유공사의 발목을 잡는 족쇄가 되고 말았다. 영국 정부가 갑자기 에너지기업에 대한 법인세를 인상(50%→62%)하며 사업 손실이 늘어난 것이다. 기획재정부는 13일 공기업 경영평가에서 석유공사의 영국 다나사 인수를 평가절하하며 기관평가등급을 지난해 B에서 D로 끌어내렸다. 그 결과 석유공사 전 직원의 성과급이 잘려나갔고 석유공사 대형화 정책을 진두지휘하던 강영원 사장은 15일 퇴임식도 없이 불명예퇴진했다.

이번 사태를 계기로 자원개발 공기업들은 패닉에 빠졌다. 업무의 특성상 최고경영자(CEO)의 베팅에 가까운 투자가 수반될 수밖에 없는 자원 공기업들의 경영 방식이 정권 말 정부로부터 도리어 지탄을 받고 있기 때문이다. 대형 공기업의 한 임원은 "해외 자원개발의 첨병으로 공기업을 밀어주던 정부가 이제 와서 그 성과를 헌신짝처럼 내던지고 있다"며 "이런 식이라면 해외 자원개발에도 몸 사리기 문화만 만연하는 '변양호신드롬'이 확산될 수밖에 없다"고 말했다.

◇미운 오리 새끼가 된 자원개발 성과=정부는 2008년부터 중국ㆍ인도 등의 자원 확보 경쟁에 대응하기 위해 석유공사의 대형화 전략을 수립하는 등 해외 자원개발을 의욕적으로 밀어붙였다. 해외 자원개발을 통한 자주개발률 확대는 사실상 이명박 정부의 대표적인 작품이었다.

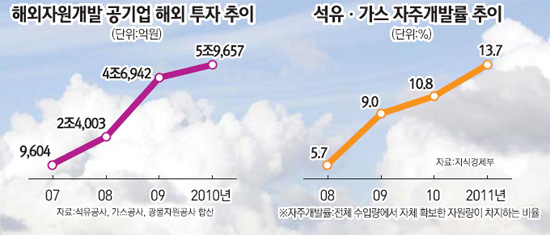

이에 따라 석유공사ㆍ가스공사ㆍ광물자원공사 등 해외 자원개발 공기업들은 매년 수조원씩 투자 규모를 확대해 지분투자와 M&A에 나섰고 석유ㆍ가스의 경우 자주개발률이 2003년 3.1%에서 2011년 13.7%로 증가하는 성과를 거뒀다.

하지만 이 같은 실적은 올 들어 줄줄이 정부로부터 칼바람을 맞고 있다. 4월 감사원은'해외 자원개발 및 도입 실태' 감사를 통해 석유공사ㆍ가스공사ㆍ광물자원공사 등 자원개발 공기업들의 성과가'숫자 채우기'에 지나지 않는다고 발표해 파장을 낳았다.

13일 기획재정부가 발표한 공공기관 경영평가에서도 이들 자원개발 공기업들의 성적은 줄줄이 미끄러졌다. 석유공사에 이어 광물자원공사도 기관평가가 A에서 B로, 기관장평가는 A에서 C까지 추락했다. 감사원과 재정부의 평가 결과에 반발한 강영원 사장은 임기를 두 달 앞두고 돌연 회사를 떠났고 김신종 광물자원공사 사장도 재심의를 요구하는 등 강력 반발하고 있다. 김 사장은 한국수력원자력 사장 공모 과정에서도 유력 후보로 올라갔다가 낙마했다.

◇정부정책만 따랐는데…패닉에 빠진 공기업들=자원개발 공기업들은 불과 수년 사이에 돌변한 정부의 태도에 당혹감을 감추지 못하고 있다. 부채를 무릅쓰고라도 해외 자원을 선점하라던 정부가 갑자기 경영 악화를 이유로 공기업 수장들을 반강제 퇴진시키는 등 냉정한 모습을 보이고 있기 때문이다.

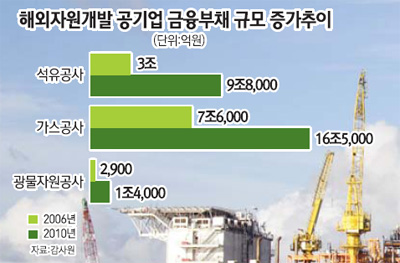

실제 석유공사는 2006년부터 2010년 사이 이자비용이 수반되는 금융부채 규모가 3조원에서 9조8,000억여원으로 220% 증가했고 가스공사도 같은 기간 7조6,000억원에서 16조 5,000억원으로 금융부채가 116%증가했다.

부채가 급증하는 과정에서도 정부는 차입을 적극적으로 권유하며 자원개발의 중요성을 강조해왔다. 그랬던 정부가 정권 말이 되자 갑자기 엄격한 잣대를 들이대고 있다고 공기업들은 강변하고 있다.

이번 공기업 경영평가에서 문제가 된 영국 다나사에 대한 영국 정부의 갑작스러운 법인세 인상건만 해도 일개 공기업이 예측하기 어려운 사안이었음에도 정부는 석유공사의 항변을 거의 인정하지 않았다. 석유공사의 한 관계자는 "석유공사 대형화라는 정부정책에 적극 부응해 대형 M&A를 추진한 결과가 이런 식으로 돌아온다는 것에 참담함을 느낀다"고 말했다.

자원개발 공기업들은 또 정부가 해외 자원개발의 특성을 이해하지 못하고 단기간의 성과에 조급증을 내고 있다며 불만을 토로하고 있다. 중국ㆍ인도 등은 자원 선점을 위해 경제성도 따지지 않고 대규모 자본으로 시장을 잠식해가고 있는데 정부는 2~3년 안에 수익을 가져오라며 공기업들을 닦달하고 있다는 것이다.

◇정권 욕심과 공기업 중심 개발이 낳은 폐해=정부와 업계 일각에서는 정부가 정권 말 자원개발 공기업들을 대상으로 잇따라 철퇴를 내리는 것과 관련해 분분한 해석을 내놓고 있다.

일각에서는 최근 자원개발 공기업들이 사업 추진 과정에서 특혜 시비 등이 불거지자 정부가 대형 게이트로 번지는 것을 막기 위해 꼬리 자르기에 나선 것 아니냐는 분석까지 나온다. 자원개발업계에 정통한 한 관계자는 "최근 불거진 광물자원공사의 동양시멘트 지원 등 특혜 시비가 정권 핵심과의 커넥션으로 연결될 조짐을 보이자 정부가 자식처럼 키우던 자원개발 공기업들을 내치고 있다"며 "이런 식의 행태가 반복될 경우 누구도 자원개발 공기업 CEO로는 부임하려 하지 않을 것"이라고 말했다.

이유야 어쨌든 학계에서도 이명박 정부가 추진한 공기업 해외 자원개발 정책 자체에 근본적인 문제가 있다고 지적하고 있다. 강희찬 삼성경제연구소 수석연구원은 "대규모의 자본력을 요구하는 해외 자원개발은 애초부터 국내 공기업 차원에서 할 수 있을 만한 일이 아니었다"며 "단기간에 실적을 요구하는 정부와 무리하게 사업을 추진하려던 공기업들의 욕심이 맞물려 정권 말에 부작용이 속속 터지고 있다"고 말했다.

< 저작권자 ⓒ 서울경제, 무단 전재 및 재배포 금지 >