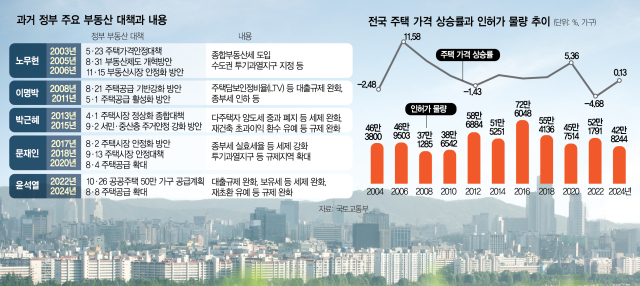

정부의 부동산 정책이 신뢰를 잃게 된 것은 공급 대책이 일관성을 보이지 못한 데다 수요 억제 정책의 단기적 효과에 치중했기 때문으로 분석된다. 세제와 대출 규제로 시장이 일시적 안정화 기미를 보이면 인허가 물량을 줄이고, 시장 위기가 가시화하면 ‘벼락치기’ 공급 대책을 내놓으면서 정책적 효과가 제때 나타나지 못했다. 공급 감소로 인해 ‘패닉바잉’이 발생하고 ‘뒷북 공급’ 방안을 발표한 뒤 시장이 잠잠해지면 유야무야되는 일이 반복된 것이다. 샤워실의 바보에 머물렀던 셈이다. 이는 샤워실에서 갑자기 물을 틀어 차가운 물이 나오자 갑자기 수도꼭지를 더운 물 쪽으로 돌려버리는 것을 의미한다. 노벨경제학상 수상자인 밀턴 프리드먼이 경제정책을 펼치는 정부의 무능을 빗대어 1970년대에 내놓은 표현이다.

17일 국토교통부 등에 따르면 노무현 정부는 2003년 10월 개발이익환수, 투기과열지구 확대 등의 내용을 담은 ‘10·29 대책’을 내놓았다. 2004년 서울 주택값이 전년보다 하락하며 대책이 효과를 발휘하는 듯했지만 2005년 서울 집값은 전년보다 5% 이상 급등했다. 판교 신도시의 분양가가 3.3㎡당 2000만 원에 도달할 것이라는 전망에 분당·용인 등 주변 집값이 또 뛰었기 때문이다. 급기야 분당구 야탑동 현대아이파크 전용 217㎡의 시세가 19억 5000만 원에 형성되며 3.3㎡당 가격이 3000만 원을 넘어섰다. 정부는 이후 부동산 규제의 ‘바이블’이라고 할 만한 ‘8·31 종합대책’을 발표했다. 종합부동산세 대상 확대와 재건축 분양권에 대한 보유세 부과 등 서울 강남과 신도시 일대를 겨냥한 강력한 방안이었다. 하지만 재건축 초기 단계의 단지에 적용되지 않아 급등의 불길이 옮아갔다. 부동산업계의 한 관계자는 “당시 규제가 사업시행인가 단계의 재건축 단지를 비껴가면서 매수세가 급격하게 이동했다”며 “정부와 부동산 투자자 간의 ‘두더지 잡기’ 같은 싸움이 시작된 것”이라고 설명했다.

이명박 정부는 주택담보인정비율(LTV)과 총부채상환비율(DTI) 완화로 대출 규제 완화에 방점을 뒀다. 또 서울 내 대규모 그린벨트를 푸는 등 연간 13만 가구에 달하는 공공 인허가 물량을 쏟아냈다. 민간 아파트값이 상승하더라도 ‘반값 아파트’ 역할을 하는 공공 물량을 늘려 서민 주거에 불편함이 없도록 하겠다는 공급 확대 시그널을 보낸 것이다. 하지만 규제 완화로 부동산으로 투자 자금들이 쏟아졌고, 특히 부산 등 지방에서 집값 상승세가 심각하게 나타났다. 부산은 이명박 정부 첫해인 2008년 집값 상승률이 3.36% 수준이었는데 2009년(4.08%), 2010년(10.59%)에 이어 2011년 15.91%까지 급등했다.

박근혜 정부 역시 재건축초과이익환수제 유예와 민간 주택 규제 완화 등 규제 완화에 나섰다. 2015년 공공 주도의 주택을 공급하는 ‘택지개발촉진법’도 폐지했다. 정부 대신에 민간 주도의 공급을 확대하겠다는 목적에서 30년간 이어온 주택 공급 체제를 바꾼 것이다. 이전 이명박 정부에서 연평균 13만 4000가구에 달하던 공공 인허가 물량이 이후 7만 6000가구 수준으로 쪼그라들었다. 공공 물량이 감소하면서 민간 위주의 공급에 의존해야 했고 분양가상한제 폐지와 맞물리면서 2015년 서울(4.6%)과 대구(7.96%) 등 주요 지역의 집값이 큰 폭으로 뛰었다. 경제정의실천시민연합은 2014년 말 분양가상한제 폐지 후 5년 뒤 서울과 대구 분양가가 2억 원씩 올랐다고 분석하기도 했다.

문재인 정부는 집권 초 서울 아파트값이 3.64% 오르자 강력한 대출·세제 방안을 담은 ‘8·2 부동산 대책’을 발표했다. 투기과열지구 등 부동산 규제지역을 신규 지정하고 청약 1순위 요건을 강화하는 방안 등을 담았다. 또 투기과열지구 내 재건축 조합원 지위 양도를 금지하는 등 도시정비 사업장을 직접 겨냥했다. 서울 아파트에 대한 이른바 ‘3중 자물쇠’를 채웠다는 평가가 나오자 투자 수요는 규제를 피한 인천과 지방 광역시로 옮아갔다. 이후 2019년 15억 원 초과 아파트에 대해 주택담보대출을 전면 금지하는 내용의 ‘12·16 대책’으로 규제를 더욱 강화했다. 당시 대책 이후에 대출이 묶인 실수요자들은 집값이 더 오르기 전에 사야 한다는 ‘패닉바잉’ 현상이 이어졌다. 결국 정부는 2020년 8·4 공급 대책을 통해 실수요자 민심 잡기에 나설 수밖에 없었다. 서울 노원구 태릉골프장과 용산 캠프킴 등 핵심 부지가 포함됐지만 1000가구 이상의 후보지 가운데 현재 주택 건립이 진행 중인 곳은 한 곳도 없어 사실상 ‘공염불’이 됐다.

윤석열 정부는 집권 기간 주택 가격 상승률이 -8.28%를 기록할 정도로 전방위적인 위기는 나타나지 않았다. 하지만 서울 강남 등 수도권 일부 지역의 불안은 이어졌고 프로젝트파이낸싱(PF) 위기로 인해 주택 공급량은 크게 감소했다. 정부가 정책적으로 수도권의 주택 공급량 확대를 이끌어내지 못하면서 인허가 물량이 13년 만에 최저 수준으로 떨어졌다. 결국 이 같은 안일한 공급 정책이 현재의 집값 위기의 원인이 됐다는 평가가 나온다.

서진형 광운대 부동산법무학과 교수는 “정부가 시장과 싸워 이길 수 없다는 것은 부인할 수 없는 사실”이라며 “공급 감소가 ‘패닉바잉’으로 이어지고 뒷북 공급이 시장에 안정을 주지 못하는 현상이 정권마다 반복적으로 발생하고 있다”고 지적했다.

< 저작권자 ⓒ 서울경제, 무단 전재 및 재배포 금지 >

kdhyo@sedaily.com

kdhyo@sedaily.com