유방암 환자 가운데 항암치료로 암 크기를 줄이고 수술을 받았는데도 추가로 전이가 일어날 가능성이 높은 사람들의 특성이 밝혀졌다.

정준 연세대 강남세브란스병원 유방외과 교수와 이장희 이대목동병원 유방외과 교수 공동 연구팀은 감시림프절 미세전이를 지닌 유방암 환자는 그렇지 않은 환자보다 추가 전이 가능성이 약 3배 높은 것으로 나타났다고 17일 밝혔다. 연구팀은 2006년 9월~2018년 2월 강남세브란스병원·세브란스병원에서 선행항암화학요법 후 액와림프절 절제술을 받았던 유방암 환자 978명을 분석해 이 같은 결과를 도출했다.

유방암은 2022년 국가암등록통계에서 여성 암 1위에 올랐다. 유방암 치료의 기본 원칙은 암조직을 외과적으로 절제한 다음 보조요법을 써서 재발을 방지하는 것이다. 다만 종양의 크기가 5㎝ 이상이거나 림프절 전이가 넓게 진행됐을 땐 항암 치료를 먼저 시행한 후 절제 수술을 하는 선행항암화학요법을 시행한다. 연구팀은 선행항암화학요법 후 감시림프절 미세전이 환자에 대한 액와림프절 절제술의 시행 기준이 마련돼 있지 않은 데 착안해 조사에 돌입했다.

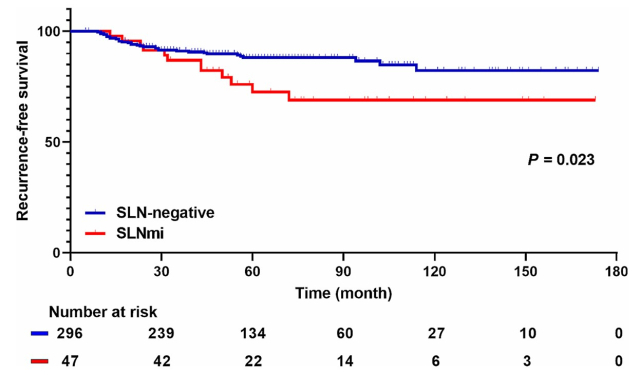

분석 결과 전체 978명 중 438명(44.8%)은 선행항암화학요법 이후 병리학적으로 림프절 침범이 없는 상태를 보였다. 나머지 89명(9.1%)에서는 미세전이가, 451명(46.7%)에서는 거대전이가 각각 나타났다. 감시림프절 생검 이후 액와림프절 절제술을 받은 환자 그룹을 추가 분석했더니 296명(57.7%)은 감시림프절 음성이었고, 47명(9.2%)은 감시림프절 미세전이를 보였다. 감시림프절 미세전이를 가진 환자군의 51.1%에서는 추가 전이가 나타났다. 이는 감시림프절 음성 환자군보다 약 3배 높은 수치다. 감시림프절 미세전이 그룹은 감시림프절 음성 그룹보다 병리학적으로 종양 크기가 크고 에스트로겐 수용체(ER) 양성률이 높은 반면 Ki-67 단백질 증식 지수는 낮았다.

연구팀은 선행항암화학요법 이후 발견된 림프절 미세전이는 환자가 재발 없이 생존하는데 결정적인 영향을 미치지 않는다는 점도 밝혀냈다. 다만 감시림프절 미세전이 환자군은 감시림프절 음성 환자군보다 재발을 겪게 될 확률이 2.23배가량 유의하게 높았다. 감시림프절 미세전이 환자군에서 추가 전이는 종양 크기가 20㎜ 이상인 경우, 호르몬 수용체가 양성이고 HER2 호르몬이 음성인 경우, Ki-67 단백질 발현이 14% 미만인 경우 더 흔하게 관찰됐다.

정 교수는 “선행항암화학요법을 시행한 유방암 환자를 대상으로 감시림프절 미세 전이가 있을 때 액와림프절 절제술 적용이 적절한지 여부에 관한 연구는 미흡한 상태였다”며 “이번 연구는 선행항암화학요법 시행 후 림프절 미세전이 환자의 예후를 면밀하게 보고해 예후에 미치는 영향을 예측하는 초석이 됐다”고 평가했다. 선행항암화학요법을 시행한 환자를 대상으로 액와림프절 절제술을 진지하게 고려하는 치료 방향을 제시할 수 있게 된 것이다. 이번 연구 논문은 SCI 국제학술지 ‘유방암 연구(Breast Cancer Research)’에 실렸다.

< 저작권자 ⓒ 서울경제, 무단 전재 및 재배포 금지 >

realglasses@sedaily.com

realglasses@sedaily.com