|

1인당 국민소득이 79달러였던 대한민국은 정부 주도의 경제발전으로 경이적인 성장을 이뤘다. 지난 2000년 1인당 국민소득이 1만달러를 넘어서더니 7년 뒤에는 2만달러를 돌파했다. 47년간 무려 273배의 성장이다.

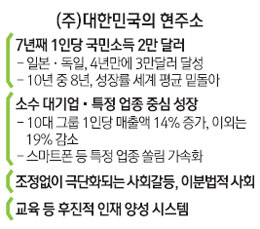

기적은 이뤘지만 거기까지다. 흐름을 따라가지 못한 구시대적인 경제 시스템과 산업구조, 후진적 정치·사회의 관행이 추가 성장의 발목을 잡았다.

한국의 국내총생산(GDP) 순위는 1990년대 중반 이후 20년 동안 11위권에 머물고 있고 1인당 국민소득 역시 10년 이상 30위권이다. 2007년 2만달러를 넘어선 뒤 5년이 흐른 2012년에도 2만2,708달러다.

산업구조 또한 삼성전자와 현대자동차 등 5대 그룹이 500대 기업 전체 이익의 3분의2를 차지할 정도로 쏠림현상이 극심하다. 새로운 성장 엔진이 나오지 않고 있다. 노키아가 무너지면서 동반 몰락한 핀란드 경제가 남 얘기가 아닐 정도로 스마트폰 등 특정 산업에 대한 의존도가 높다. GDP 성장률이 과거 10년 중 8년이나 세계 평균 성장률을 밑돌아도 당연하게 치부된다.

정구현 KAIST 교수(전 삼성경제연구소장)는"인풋(자본투입 등)을 통해 성장을 이끌기에는 한계점에 다다랐다"며 "앞으로의 성장은 혁신을 통해 가능하다"고 말했다. 경제부처의 한 고위관료도 "미국·유럽연합(EU) 등과의 자유무역협정(FTA) 체결로 한국은 세계무대에 문을 활짝 열어놓고 있는데 지금 혁신을 통한 추가 성장을 이끌어내지 못한다면 오히려 엄청난 위기에 봉착할 수 있다"고 경고했다.

3만달러 달성을 위해서는 국가 시스템 전반에 특단의 혁신 노력이 필요하다는 얘기다. 산업구조 등 하드웨어 측면에서 차세대 성장을 이끌 '제2, 제3의 스마트폰'을 하루속히 찾아야 하며 후진적 교육 시스템과 정치구조 등 소프트웨어 부문의 대수술도 시급하다. 강봉균 전 재정경제부 장관은 "저성장의 늪에 빠지는가 탈출하는가의 기로"라며 "청마(靑馬)처럼 활력을 갖기 위해서는 수술과 혁신이 필요하다"고 했고 김광두 국가미래연구원장은 "변화 속도에 맞추지 못하면 도태한다"면서 "정부가 높은 비전을 갖고 민간과의 역할분담을 통해 하드웨어뿐만 아니라 소프트웨어 전반의 혁신을 이뤄야 한다"고 지적했다.

서울경제신문은 이 같은 국가적 현실에 주목해 지난해 '국가 시스템을 개조하자'에 이어 '이노베이션 코리아'라는 주제의 연중 대기획을 시작한다.

< 저작권자 ⓒ 서울경제, 무단 전재 및 재배포 금지 >