|

지난해 금융소비자 보호 움직임 속에 수익률 논란을 겪으며 추락했던 변액보험이 다시 고객의 관심을 받고 있다. 저금리 장기화로 고객 선호도가 올라가고 있고 외형 확대보다는 리스크 관리에 사활을 걸고 있는 보험사의 전략적 선택이 맞물린 결과로 보인다.

29일 생보업계에 따르면 전체 수입보험료 가운데 변액보험으로 들어오는 수입보험료 비중이 지난해 4ㆍ4분기를 기점으로 반등하고 있다. 변액보험료 비중은 지난 2011년만해도 전체의 25% 내외를 차지했지만 지난해 4월 수익률 파문을 계기로 지속적으로 하락해 지난 4ㆍ4분기에는 16.85%까지 떨어졌다. 하지만 올 들어서는 1ㆍ4분기 17.65%, 2ㆍ4분기 21.46% 등으로 상승 전환세가 뚜렷하다. 최근에 가입한 신계약만 놓고 보면 절반 가까이가 변액보험이라 올 3ㆍ4분기까지 3분기 연속으로 변액보험료 비중이 올라갈 가능성이 크다.

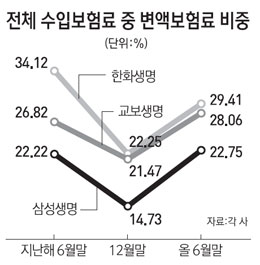

특히 수익률 우려를 줄이고 다양한 고객 니즈를 충족시키기 위한 상품 설계 다양화, 해약환급금을 늘리는 등의 자구 노력도 상품 가입을 늘리는 요인으로 꼽힌다. 그간 변액보험은 후발주자인 외국계사의 전유물에 가까웠다. 단기에 설계사 채널을 구축하기 어려웠던 외국계사들은 우수한 자산운용 실력을 내세우며 방카 채널을 통해 변액보험을 집중적으로 팔아왔다. 이 때문에 변액보험료 비중이 높은 곳은 PCA(74.37%, 올 6월 말 기준), 메트라이프(61.9%), BNP파리바카디프(43.97%), 에이스(37.02%) 등으로 죄다 외국계다. 국내 보험사 중에서는 미래에셋(31.24%), 한화(29.41%) 등이 눈에 띄는 정도다. 그러나 국내사는 이전에 공시이율형(매달 변하는 공시이율에 따라 보험료 적립) 상품을 많이 팔았기 때문에 비중이 낮은 것일 뿐 최근의 변액보험 의존도는 국내외 보험사를 가리지 않는다.

투자자가 수익을 향유하는 대신 이에 따른 리스크도 지는 변액보험은 자본시장에 가장 밀착된 상품이다. 보험사로서는 완전 판매만 되면 저금리 부담을 덜 수 있어 재무적으로 괜찮은 카드다. INGㆍ푸르덴셜 등 대형사는 물론이고 저축성보험만 팔다시피 하는 소형 외국계사들도 한결같이 위험기준자기자본(RBC) 비율이 높은 이유도 이 때문이다.

방카 25%룰 적용 등을 유예 받은 NH농협생명이 최근 변액보험시장에 진출하려고 하자 업계에서 불공정 시비가 일며 갈등이 표면화되고 있는 것도 이 시장의 전망이 밝음을 보여주는 간접적 징표로 볼 수 있다. 김해식 보험연구원 연구위원은 "선진국일수록 변액상품 비중이 올라가는 추세를 보이는 만큼 앞으로 더 팔릴 것"이라고 내다봤다.

< 저작권자 ⓒ 서울경제, 무단 전재 및 재배포 금지 >