고금리 장기화라는 불리한 시장 환경 속에서도 채권혼합형 상장지수펀드(ETF)가 올해 순자산을 두 배 가까이 끌어올렸다. 미국 기준금리 인하를 앞에 두고 퇴직연금 계좌 내 주식 비중을 최대한으로 끌어 올리려는 투자자들의 수요가 증가하며 자금이 몰렸다.

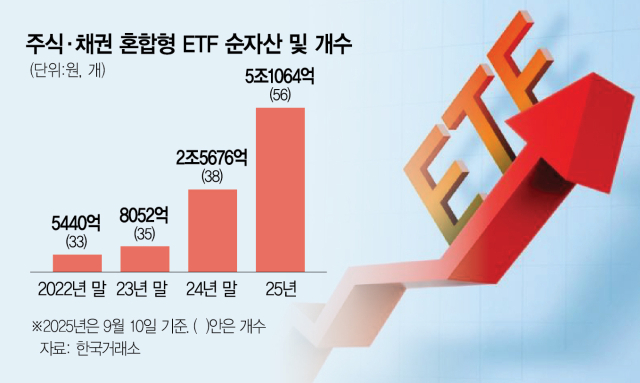

11일 한국거래소에 따르면 전날 기준 주식과 채권 모두에 투자하는 혼합자산형 ETF의 순자산은 5조 1064억 원으로 지난해 말 2조 5676억 원 대비 2배 가까이 증가했다. 약 1년 9개월 전인 2023년 말과 비교했을 때는 약 6배 폭증한 수치다.

순자산 증가세와 달리 최근 수익률은 부진한 편이다. 전날 기준으로 상장한 지 1년이 넘은 채권혼합형 ETF 36개의 최근 1년 수익률 평균은 11.68%에 그쳤다. 채권혼합형 ETF 중에서도 미국 주식과 채권에 투자하는 상품이 평균 수익률을 깎는 데 일조했다. 올 초 도널드 트럼프 미국 대통령의 관세 부과 정책으로 금리가 크게 뛰며 미국 증시가 부진했던 영향이다. 금리와 채권 가격은 반대로 움직인다.

수익률 부진에도 해당 유형 ETF가 인기를 끈 건 퇴직연금 계좌 내 주식 비중을 최대로 높이는 데 유용하기 때문이다. 현재 규정상 퇴직연금 계좌 투자 시 주식이나 주식형 펀드 같은 위험자산 편입 비중은 전체 자산의 70% 이내로 제한돼 있다. 하지만 주식과 채권을 일정 비율로 담는 채권혼합형 ETF는 안전자산으로 분류돼 해당 제한을 받지 않는다.

특히 2023년 말을 기점으로 지수형 채권혼합형 ETF에 한해 포트폴리오 내 주식 편입 비중 제한이 50%로 늘어나며 더욱 자금이 몰렸다. 가령 확정기여형(DC)이나 개인형퇴직연금(IRP) 계좌 내 70%를 미국 S&P500 ETF로 채우고 나머지를 S&P500과 미국 채권에 절반씩 투자하는 ETF로 구성하면 전체 자산 중 최대 85%를 미국 S&P500 지수에 투자하는 효과를 낼 수 있다.

퇴직연금 수익률 제고를 위해 채권혼합형 ETF를 구매하는 투자자들이 늘어나자 운용사들도 관련 상품을 쏟아내고 있다. 거래소에 따르면 채권혼합형 ETF 수는 2023년 말 35개에서 전날 기준 56개로 21개 증가했다. 이중 올해만 18개가 출시됐다.

특히 미국 대표 지수인 S&P500이나 나스닥 지수와 채권 비중을 5대5로 설정한 채권혼합형 상품이 쏟아지는 중이다. 올해 한화·신한·하나·타임폴리오자산운용이 연달아 관련 상품을 출시했다. 삼성액티브자산운용 역시 현재 미국 나스닥 지수와 채권에 투자하는 채권혼합형 ETF 출시를 준비 중인 것으로 알려졌다. 자산운용사 관계자는 “장기 수요가 탄탄한 데다 미국 기준금리 인하 기정사실화로 향후 수익률 전망도 긍정적인 터라 운용사 입장에서는 지금이 출시 적기나 다름 없다"고 설명했다.

다만 최근 금융 당국은 투자 위험성을 이유로 퇴직연금 계좌 내 단일 지수 비중을 높게 가져가는 걸 경계하고 있는 상황이다. 실제 최근 금융 당국은 타겟데이트펀드(TDF) ETF를 안전자산인 ‘적격 TDF’에서 제외하는 방안을 검토 중이다. 업계 관계자는 “앞에서는 퇴직연금 수익률 제고를 강조하면서 뒤에서는 주식 편입 비중 제한을 논의하는 건 모순된 처사”라며 “과도한 규제는 운용사들의 창의성을 저하시키는 행위”라고 지적했다.

< 저작권자 ⓒ 서울경제, 무단 전재 및 재배포 금지 >

enough@sedaily.com

enough@sedaily.com