“끝났다.”

죠셉 초이(Joseph Choi)는 팔레트 대신 쓰던 유리판에 남은 물감 덩어리를 나이프로 긁어내 캔버스 위에 무심히 ‘툭’ 올려놓으며 그렇게 중얼거렸다. 휴지에 닦아 버릴 뻔한 응축된 물감이 화면에 올려지는 순간, 긴장으로 팽팽했던 작업실의 공기는 단숨에 해방감으로 바뀌었다.

그는 “그 덩어리에는 내가 방금 쓴 모든 색의 흔적이 응축돼 있다. 평면의 경직된 질서를 깨뜨리며 새로운 리듬을 만들어낸다”고 설명했다. 우연히 흘린 물감조차 다듬어 작품의 일부로 자리잡는 순간, 작품에는 예기치 못한 리듬과 생동감이 더해졌다.

이달 16일부터 오는 9월 21일까지 경주솔거미술관에서 열리는 죠셉 초이의 첫 기획전 ‘기억의 지층, 경계를 넘는 시선’은 이렇게 탄생한 100여 점의 작품을 집대성한다. 이번 전시는 경상북도문화관광공사 주최, 대구 윤선갤러리 협업으로 마련됐다.

24살에 한국을 떠나 프랑스로 건너간 죠셉 초이는 수십 년간 파리와 서울을 오가며 작업을 이어왔다. 이방인으로서의 삶은 그의 작품 속에서 새로운 언어, 타자의 시선, 자아의 재구성으로 나타났다. 두 문화 사이에서 형성된 '경계인'의 정체성이 작품의 중요한 배경이 된 것이다.

이번 전시에는 회화 45점, 드로잉 58점, 디지털 매체 1점을 포함해 총 104점이 공개된다. 특히 수채화에서 출발해 '드로잉(스케치)-파스텔-유화)로 이어지는 3단계의 작업 과정을 통해 죠셉 초이의 화풍 변화를 한눈에 확인할 수 있다.

색의 섬세한 균형을 찾기 위해 작가는 괴짜 같은 실험을 서슴지 않는다. 원하는 색을 찾기 위해 벽, 바닥, 심지어 청바지에도 물감을 칠해보는 것이다.

"저는 그냥 대충 그려요. 처음부터 잘 그리고 싶다는 욕심으로 시작하면 오히려 잘 안 나오거든요. 색도 마찬가지예요. 느낌 가는 색을 고르고, 마음에 안 들면 지우면 됩니다. 가벼운 마음으로 계산하지 않고 그리다 보면 결국 전체적으로 어울리게 완성돼요."

덕분의 그의 작업실은 온통 알록달록하다. 초록색 벽에 빨간색을 칠해 조화를 확인하거나 청바지에 묻은 보라색 위에 흰색을 덧칠해 색감을 시험한다. 죠셉 초이는 "가까이에 있는 물건에 다 칠해보니까 작업실이 정말 다 얼룩투성이"라며 웃었다.

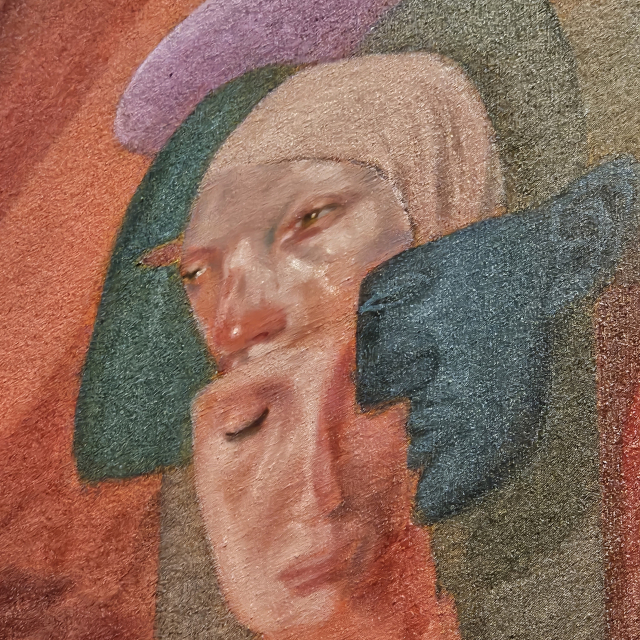

또 작품에 인물이 등장하는데, 그의 표정이 자연스럽게 눈길을 붙든다. 그는 "마지막 단계에 그리는 게 얼굴이다. 전체적인 분위기에 어울리는 표정을 찾아야 한다"며 "초상화를 많이 그렸는데, 항상 중요시하는 게 눈빛이었다"고 말했다. 실제로 작품 속 인물의 표정은 화면 전체 분위기를 압축하며 관람객의 시선을 사로잡는 요소가 된다.

경상북도문화관광공사 김남일 사장은 “한국에서 태어나 프랑스에서 작가로서의 삶을 이어가고 있는 죠셉 초이의 전시를 통해 각자의 내면을 돌아보고 기억을 묻는 시간을 가지길 바란다”고 전했다.

< 저작권자 ⓒ 서울경제, 무단 전재 및 재배포 금지 >

doremi@sedaily.com

doremi@sedaily.com