재계와 법조계가 노동조합의 불법 쟁의행위로 회사가 생산 차질 등 피해를 입었는데도 손해배상책임을 물을 수 없다는 법원 판결을 한목소리로 비판했다.

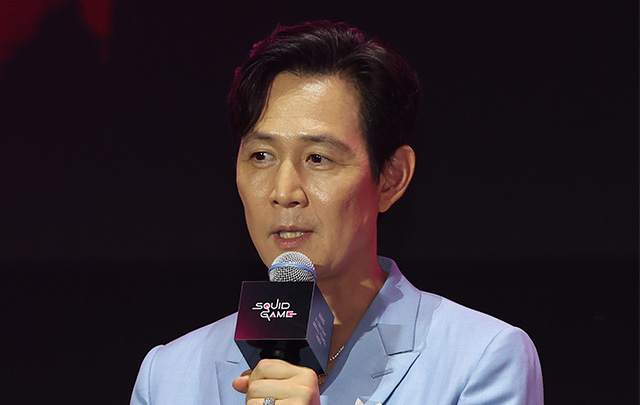

한국경영자총협회는 9일 서울 중구 프레스센터에서 ‘불법 쟁의행위 손해배상 판결의 문제점’ 토론회를 개최했다. 이동근 경총 부회장은 “최근 경제가 외환위기에 준하는 위기에 직면할 것을 우려하는 상황에서 최근 사법부의 노사 관계 관련 판결들은 가뜩이나 어려운 처지에 놓인 기업들을 더욱 어렵게 하고 있다”면서 “사법부가 불법쟁의 행위에 대해 다른 불법행위와 차이를 두지 말고 법과 원칙에 따라 공정하고 엄정하게 책임을 물어야 한다”고 말했다.

이 부회장은 이어 “노조의 공장 불법 점거로 수백 대의 자동차 생산 차질이 발생하고 점거에 가담한 조합원들이 형사재판에서 유죄 판결까지 받은 상황에서 회사의 손해가 없다는 판결을 당사자인 회사는 물론 대다수 국민들이 납득할 수 있을지 의문”이라고 지적했다.

토론회에 나선 성대규 강원대 법학전문대학원 교수도 일부 법원 판결의 모순에 대해 비판했다.성 교수는 “법리상 불법행위로 인한 손해배상책임에 있어 손해 산정 시점은 ‘불법행위 당시’임을 명확히 하고 있다”며 “쟁의행위 종료 이후에도 상당 기간 안에 추가 생산으로 부족 생산량을 만회했다면 손해가 복멸된다는 대법원 판결에 동의하기 어렵다”고 말했다. 성 교수는 “(법원 판결은) 개별 조합원의 과실 비율에 대한 증명 책임을 피해자인 사용자에게 전가시키는 결과로 이어져 우려된다”고 꼬집었다.

현대차(005380) 비정규직지회는 2012년 사내 하청 비정규직 근로자의 직접 고용을 요구하며 울산 공장 일부를 불법 점거했다. 이에 현대차는 손해배상 청구 소송을 냈다. 1심 법원과 2심 법원은 현대차 측 일부 승소로 판결했지만 대법원은 2023년 6월 파업 조합원의 손해배상책임을 개별적으로 따져야 한다는 취지로 원심 판결을 파기환송했다. 부산고등법원은 최근 파기환송심에서 현대차의 청구를 모두 기각했다.

< 저작권자 ⓒ 서울경제, 무단 전재 및 재배포 금지 >

bluesquare@sedaily.com

bluesquare@sedaily.com