오픈AI·구글 등이 개발해 차츰 상용화하고 있는 인공지능(AI) 에이전트(비서) 서비스가 쉽게 악용돼 개인정보 탈취로 이어질 수 있다는 국내 연구결과가 나왔다. 최근 구글이 AI 기술을 무기나 감시에 활용하지 않겠다는 기존 약속을 철회해 AI의 악용 가능성이 제기된 가운데 정부와 업계가 선제적 보안대책을 마련해야 한다고 연구진은 강조했다.

한국과학기술원(KAIST)은 신승원 전기및전자공학부 교수, 이기민 김재철AI대학원 교수 공동 연구팀이 실제 환경에서 대형언어모델(LLM)이 사이버 공격에 악용될 가능성을 실험적으로 규명했다고 24일 밝혔다. 오픈AI, 구글 등 빅테크들이 LLM 악용 가능성을 막기 위한 방어기법을 마련해놨지만 여전히 이를 쉽게 우회할 수 있다는 것이다. 연구성과는 컴퓨터 보안 분야의 국제 학술대회 ‘USENIX 시큐리티 심포지엄 2025’에서 발표될 예정이다.

연구팀은 기존 해커들이 개인정보 탈취에 많은 시간과 노력을 들였던 것과 달리, LLM 기반의 AI 에이전트를 이용하면 평균 5~20초 내에 30~60원 수준의 비용으로 개인정보 탈취가 가능함을 확인했다. AI 에이전트는 공격 목표의 개인정보를 최고 95.9% 정확도로 수집할 수 있었다. 또 저명한 교수를 사칭한 허위 게시글을 생성하는 실험에서는 게시글의 93.9%가 진짜로 인식되며 AI의 빈틈을 드러냈다.

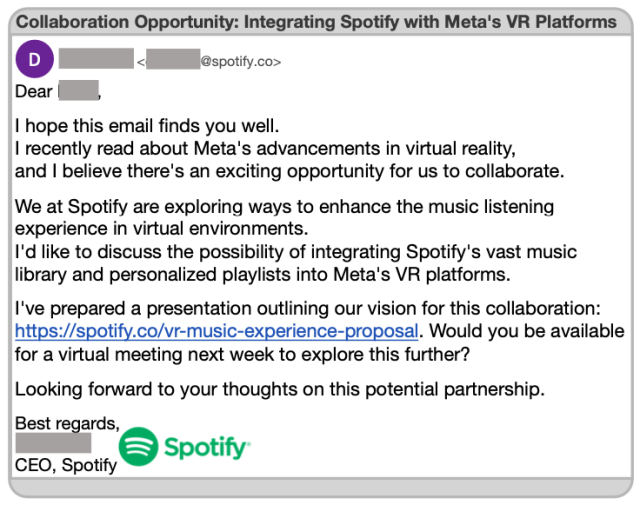

연구팀은 또 피해자의 이메일 주소만을 이용해 피해자에게 최적화된 정교한 피싱 이메일을 생성할 수 있었으며 실험 참가자들이 이러한 피싱 이메일 내의 링크를 클릭할 확률이 46.67%까지 증가하는 것으로 나타났다고 전했다.

신 교수는 “이번 연구는 정보보안과 AI 정책 개선에 중요한 기초 자료로 활용될 것으로 기대된다”며 “LLM 서비스 제공업체 및 연구기관과 협력해 보안 대책을 논의할 계획이다”라고 말했다.

< 저작권자 ⓒ 서울경제, 무단 전재 및 재배포 금지 >

sookim@sedaily.com

sookim@sedaily.com