해외 은행들이 디지털 전환을 위해 지점 통폐합에 열을 올리면서도 이에 따른 부작용을 보완하기 위해 공동점포 운영 등 대안 ‘실험’에 나서고 있다. 반면 국내에서는 노조의 벽에 막혀 지점 다이어트조차 손을 놓고 있어 다가오는 4차 산업혁명에 속수무책이라는 지적이 나온다.

1일 금융권에 따르면 영국의 로이드·바클레이스·스코틀랜드왕립은행 등 대형 은행 3곳은 지난 3월 버밍엄에서 공유점포인 ‘비즈니스 뱅킹 허브’ 1호점을 개설했다.

이 점포는 일주일 내내 오전8시부터 오후8시까지 운영되는 것이 특징이며 맨체스터·런던 등 대도시에서도 확대될 계획이다.

일본에서도 비용 절감을 위해 공동점포가 대안으로 떠오르고 있다. 일본 지방은행인 치바은행은 2016년부터 무사시노은행과 업무제휴를 맺고 공동점포를 열어 수익확대를 꾀하고 있다. 금융권의 한 관계자는 “두 은행은 도쿄 등 수도권에 점포가 중복되는 경우가 많지 않은데다 각자 지역 기반이 서로 다르다”며 “서로 경쟁 관계가 약한 은행들끼리 공동점포를 내면 다른 지방은행과의 경쟁에서도 우위를 점할 수 있다”고 분석했다. 또한 미쓰비시UFJ은행과 미쓰이스미토모은행은 오는 9월부터 점포 바깥에 설치된 자동화기기(ATM)를 공유해 비용을 줄이기로 했다.

이처럼 해외 은행들이 공동점포라는 실험에 나선 것은 비대면 금융서비스 확대 등 디지털 전환에 따른 부작용을 막을 현실적인 대안이라고 판단하기 때문이다. 금융 소외 지역에 공동점포를 운영해 최소한의 금융 인프라를 제공할 수 있다는 것이다. 실제 영국은 은행 지점을 빠른 속도를 줄인 뒤 공동점포 설립에 나섰다. 2007년 영국 주요 은행의 지점 수는 1만1,365개에 달했지만 2017년에는 7,207개로 37%나 감소했다. 점포 폐쇄에 대한 사회적 논란이 불거졌지만 영국 정부는 은행들의 경영 판단을 존중한다는 입장을 피력했다.

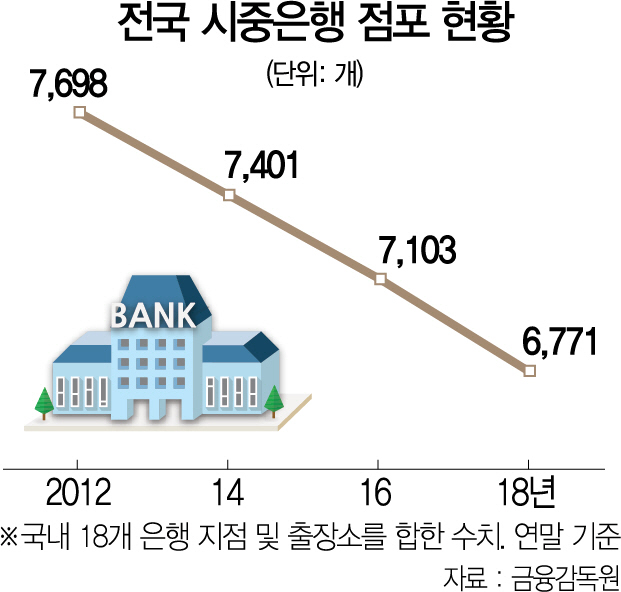

반면 국내에서는 18개 은행의 총 점포 수가 2012년 7,698개로 정점을 찍은 뒤 지난해 말까지 927개가 줄어드는 데 그쳤다. 은행들이 공동점포를 운영한 사례도 아직 없는 실정이다. 다만 은행들이 점포 운영과 관련해 협업을 강화할 수 있는 근거는 마련됐다. 은행연합회는 올해 4월 지점 점포 폐쇄에 따른 대체수단을 마련하도록 하는 내용의 ‘은행 점포 폐쇄 관련 공동절차’를 시행했다.

그럼에도 공동점포 설립은 ‘언감생심’이라는 반응이 은행권에서 나온다. 우선 지점 폐쇄 작업을 어느 정도 진행해야 이에 대한 보완 작업으로 공동점포를 세우는 전략을 세울 수 있는데 노조의 반발을 우려해 지점 줄이기조차 진척이 없기 때문이다. 실제 한국씨티은행이 2017년 대규모 점포 통폐합에 나설 당시 노조는 정치권과 손잡고 반대한 바 있다. 금융권의 한 관계자는 “은행들이 저마다 디지털 전환을 외치며 인재 양성, 비대면 금융서비스 확대 등에 나서고 있지만 정작 비용 절감의 핵심인 지점 축소와 관련해 뚜렷한 대안을 내놓지 못하고 있다”고 지적했다.

/김기혁기자 coldmetal@sedaily.com

< 저작권자 ⓒ 서울경제, 무단 전재 및 재배포 금지 >

coldmetal@sedaily.com

coldmetal@sedaily.com