“나도 이것을 내 일자리라고는 생각 안 해. 나라에서 돈을 준다는데 공짜로 받을 수 없으니 봉사하는 거지.”

18일 오전9시20분 충북 청주시 상당구 주택가에 있는 한 공원. 텅 빈 공원 벤치에 주황색 조끼를 맞춰 입은 노인 4명이 말없이 앉아 있었다. 정부가 하는 노인 일자리 사업 참여자들이었다. 김모(82)씨는 “아침 8시에 나와 쓰레기를 줍다가 이제 좀 쉬고 있다”고 말했다. 김씨 옆 바닥에는 파란색 쓰레기봉투와 집게가 놓여 있었다. 그는 “한 달에 열흘, 하루에 세 시간씩 나와 공원에서 쓰레기를 주우면 27만원을 준다”고 했다. 공원 길 건너에 자리한 한 초등학교에는 노인 9명이 모여 앉아 있었다. 등교 시간에 학교 앞 교차로에서 교통안전 활동을 하는 노인 일자리 사업 참여자였다. 인근 공원에서 쓰레기 줍는 일을 했던 김씨와 마찬가지로 한 달에 27만원을 받는다고 했다. 올해 처음 일자리 사업에 지원했다는 이모(80)씨는 “용역회사에서 잡초를 뽑는 일을 했는데 나이가 드니까 내가 갈 수 없는 강원도까지 먼 곳으로 보내 그만둘 수밖에 없었다”면서 “우리 또래에서는 용돈 벌이를 할 수 있는 노인 일자리 사업이 인기가 많다”며 웃었다. 문제는 정부가 노인들의 공공일자리를 고용지표 개선으로 연결시켜 과대 포장하고 있다는 점이다. 일손을 잠깐 멈춘 이모씨는 “청년들이 일자리가 없어 아우성인데 정부가 노인 공공일자리를 이유로 고용개선이라고 선전하는 것에 대해서는 고개가 갸우뚱해진다”고 지적했다.

지난 2월 취업자 수가 1년 전보다 26만3,000명 늘며 13개월 만에 최대치를 보이자 홍남기 경제부총리는 “취업자 수가 20만명 넘게 늘어 다행스럽다”고 했다. 홍 부총리가 취업자 수 증가 폭에 안도감을 보였지만 전문가들은 더 깊은 우려를 쏟아냈다. 한국경제의 중추인 30~40대와 제조업 일자리는 계속해서 줄어드는 반면 60세 이상 노인 일자리만 늘었기 때문이다. 1월만 해도 1만9,000명에 불과했던 취업자 수가 급증한 배경에는 정부의 노인 일자리 사업이 있다. 고령화에 따라 노인 인구가 급격하게 불어난 영향도 있지만 고용 참사에 쫓긴 정부가 노인 일자리 사업을 예년보다 한 달 앞당겨 시작한 영향이 크다.

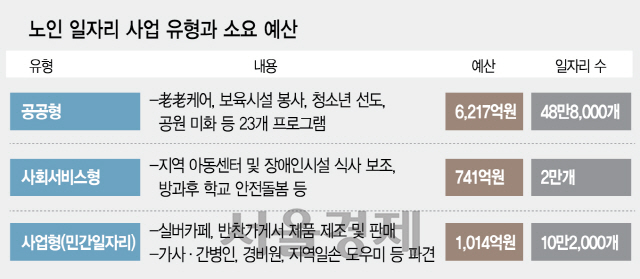

통계청은 2월까지 노인 일자리 사업으로 약 25만개 일자리가 생긴 것으로 보고 있다. 정부의 노인 일자리 사업은 공공형(사회서비스 포함)과 시장형으로 나뉘는데 동네 골목길에서 청소년 선도 활동, 공원 쓰레기 줍기, 어린이집 보육 보조, 건널목 안전 지도 등 올해 목표로 설정된 공공형 노인 일자리 수만도 44만1,000개다. 전체 노인 일자리 사업 규모 61만개 중 절반 이상이 ‘단기 알바’인 셈이다. 지난해 6,349억원이었던 전체 노인 일자리 사업 예산은 올해 8,220억원으로 늘었다. 증가율은 29.5%에 이른다.

전문가들은 “노인 일자리 사업을 확대해 빈곤 노인에 대한 복지를 늘리는 것은 당연하다”면서도 “노인 일자리 사업 덕에 개선된 고용지표를 고용 악화 여론 방어에 활용하는 것은 바람직하지 않다”고 꼬집었다. 김태기 단국대 경제학과 교수는 “민간 영역에서 취업하기 어려운 근로의욕 상실 노인에 대해서는 고용 대책이 아닌 복지 차원에서 접근할 필요가 있다”면서 “일자리 숫자를 늘리기 위한 고용대책 차원에서 접근 하다 보면 빈곤 노인층에 대한 복지 효율성은 떨어질 수밖에 없다”고 지적했다.

정부가 질보다는 양으로 노인 일자리 사업에 나서다 보니 비교적 ‘괜찮은 일자리’로 꼽히는 시장형 일자리는 쓰레기 줍기, 급식 보조 같은 공공형 일자리에 비해 위축되는 분위기다. 시장형 사업은 카페나 반찬 가게 같은 사업체에 노인이 채용돼 일하는 방식이다. 정부가 노인 1인당 연 230만원을 지원한다. 중앙정부·지방자치단체에 의해 지정된 노인 일자리 사업 집행기관이 고용주가 돼버리는 셈이다.

그런 만큼 부담도 크다. 대전의 한 노인 일자리 사업 집행기관 관계자는 “시장형 사업은 4대 보험 의무가 생기고 노인 근로자의 인건비를 책임져야 한다는 점에서 고용주가 되는 부담이 있다”고 털어놓았다. 일부 지방 기관에서는 아예 시장형 노인 일자리 사업을 없애고 공공형으로만 인원수를 두 배 늘린 곳도 있다.

정부 지원금과 자체 수익으로 재료 구입과 인건비 등 모든 운영 비용을 감당해야 한다. 기관의 한 관계자는 “일부 수익이 시원찮은 시장형 사업의 경우 공공형보다 오히려 급여가 적은 경우도 발생하는 것으로 안다”고 전했다. 시장형 일자리가 근로 노인의 자존감 형성 등에 더 효과가 좋음에도 기관은 물론 노인에게까지 외면당하는 것이다. 실제로 올해 공공형 일자리(사회서비스형 포함)는 지난해에 비해 8만9,000개 늘어난 반면 시장형은 약 1만개 늘어나는 데 그쳤다. 최배근 건국대 경제학과 교수는 “노인 일자리 사업을 중앙정부가 결정하고 지자체로 내려보내는 톱다운 방식이 문제”라면서 “지역사회에 주도권을 주고 지역의 일자리 수요를 지원하는 방식이 돼야 한다”고 말했다. /청주=한재영기자 jyhan@sedaily.com

< 저작권자 ⓒ 서울경제, 무단 전재 및 재배포 금지 >