|

|

"한국은 오릭스가 가장 관심을 가진 지역입니다. 현대증권 인수 작업이 이후에도 한국 관련 사업을 지속적으로 확대할 계획입니다"

후시타니 기요시(사진) 오릭스그룹 동아시아사업본부장 겸 부사장(Vice President)은 지난 17일 일본 도쿄 하마마쓰초에 위치한 오릭스 본사에서 가진 서울경제신문과의 인터뷰에서 "한국은 오릭스의 대(對) 아시아 시장 진출의 전략적 요충지"라면서 "한국의 뛰어난 파트너들과 함께 이 지역의 사업을 계속 확대해나갈 것"이라고 밝혔다. 일본 오릭스 본사의 사업 담당 임원이 국내 언론과 인터뷰한 것은 이번이 처음이다.

후시타니 부사장은 오릭스가 진출한 전 세계 36개국 중 한국·중국·싱가포르·대만 등 동아시아 지역을 총괄하고 있다. 최근 현대증권을 인수한 이종철 대표가 이끄는 오릭스 PE 역시 그의 통제를 받는다.

후시타니 부사장은 "한국에서는 캐피털과 렌털·리스 등 기존 사업 외에 기업회생지원·인수합병(M&A) 등 높은 수준의 투자은행(IB) 업무를 할 수 있는 게 매력적"이라면서 "오릭스가 진출한 아시아 지역에서 이런 IB업무를 할 수 있는 곳은 한국이 유일하며 이 같은 기회를 좀 더 활용하고 싶다"고 말했다. 최근 오릭스PE 주도로 인수한 현대증권처럼 한국에서 사업 영역을 더욱 넓혀나가겠다는 것이다. 실제 오릭스는 2002년 대한생명 투자를 시작으로 STX메탈(2007년), 셀트리온(2010년), 푸른2저축은행(2010년), STX에너지(2012년), 현대로지스틱스(2014년) 등 국내 다양한 분야의 기업에 약 2조3,000억원의 투자를 집행했다. 현대증권 인수가 완료되면 총 투자액은 3조원을 넘는다.

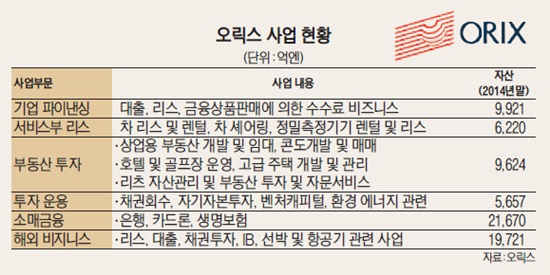

오릭스는 올해 설립 51주년을 맞은 일본의 중견 종합금융그룹이다. 1964년 설립 당시에는 일본의 상사 3곳과 은행 5곳이 연합해 만든 종업원 13명의 작은 리스업체에 불과했지만 현재는 총자산 9조1,000억엔(약 85조4,600억원), 매출액 1조3,000억엔, 순이익 2,000억엔 규모의 종합금융그룹으로 성장했다. 한때 주력사업이었던 리스를 넘어 은행·보험·기업금융·부동산·생명보험 등 다양한 사업을 영위하고 있다. 도쿄와 뉴욕 증시 상장돼 있으며 지난해 3월 말 기준 전 세계 36개국, 2만여명이 근무하는 글로벌 기업이기도 하다. 설립 반 세기 만에 이처럼 놀라운 성장을 가능하게 한 원동력은 무엇일까. 후시타니 부사장은 "적극적인 해외진출 전략과 오릭스만의 DNA"를 가장 먼저 꼽았다.

후시타니 부사장은 "오릭스는 보통 금융그룹과 달리 현지에 진출한 자회사에 대해 가능한 모회사와의 지원을 줄이고 자율성을 최대한 부여한다"면서 "자회사들이 독자적으로 업무를 진행하면서 자연스럽게 독립적인 오릭스만의 DNA가 만들어졌고 이것이 해외 진출 성공의 원동력"이라고 말했다. 오릭스가 한국과 관련된 모든 투자에 대해 이 오릭스PE 대표에게 총괄 역할을 맡긴 것이 대표적인 예다. 후시타니 부사장은 "오릭스는 해외에 진출할 때 지역 현지화와 파트너십 전략을 쓴다"면서 "1975년 한국개발리스를 설립할 때부터 이 원칙을 계속 지키고 있다"고 말했다. 이어 그는 "그룹의 시초였던 리스업은 일본에서 규제 산업이 아니기 때문에 다양한 분야를 접목하며 사업을 키울 수 있었다"면서 "리스산업에는 국경이 없다는 생각으로 회사 설립 초기부터 해외로 적극 진출했고 이 과정에서 글로벌 사업의 노하우를 쌓았다"고 덧붙였다.

우리나라에서는 현대증권 인수로 유명세를 탔지만 오릭스는 이미 미국과 유럽의 주요 금융사를 인수하며 사업영역을 넓혀가고 있다. 오릭스는 2006년 미국의 투자은행 훌리안루키를 5억달러에 인수했고 미국 자산운용사 매리너인베스트먼트(2010년)와 네덜란드 자산운용사 로베코(2013년)를 각각 사들였다. 후시타니 부사장은 "전 세계적으로 금리가 낮은 상황에서는 자산운용업이 유망한 분야가 될 것"이라면서 "자산운용은 미국과 유럽 등 이미 관련 상품 및 사업이 발달 된 선진국 시장에서 사업을 전개할 수 있다는 점이 매력적"이라고 말했다.

< 저작권자 ⓒ 서울경제, 무단 전재 및 재배포 금지 >