|

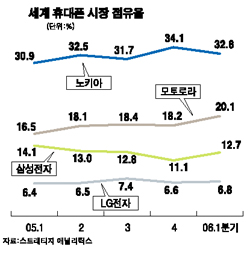

삼성전자 등 국내 휴대폰 업체들의 고민이 깊어지고 있다. 환율하락 여파로 가격 경쟁력이 약화된 데다 노키아ㆍ모토로라 등 해외 업체들의 공세도 갈수록 거세지기 때문이다. 국내 업체들은 이처럼 악화된 경영환경을 극복하기 위해 신제품 개발, 마케팅 강화 등 다각적인 노력을 기울이고 있다. 하지만 이런 노력이 큰 효과를 기대하기 어려운 것으로 평가되면서 2ㆍ4분기에도 영업실적이 개선되기 어렵다는 전망이 나오고 있다. 팬택계열은 지난 8일 노키아에 1,200억원 상당의 휴대폰을 제조자설계생산(ODM) 방식으로 공급하기로 했다고 공시했다. 팬택은 지난 해부터 ‘자체 브랜드 전략’을 강조하면서 ODM이나 주문자상표부착(OEM) 방식을 통한 생산을 크게 축소해 왔다. ‘자체 브랜드 생산 을 통한 부가가치 확대’라는 목표에도 불구하고 노키아와 ODM 계약을 맺은 것은 실적 악화를 타개하기 위한 단기 처방이라고 할 수 있다. 노키아로서는 상대적으로 취약한 북미 시장 공략을 위한 제품 다변화라는 긍정적인 효과를 거둘 수 있는 데 반해 팬택으로서는 자체 브랜드의 입지 축소를 감수해야 하기 때문이다. 팬택은 이번 제휴로 단기적으로는 체력을 보강한 셈이지만 북미 및 유럽 시장에서 자체 브랜드 경쟁력을 높여 나간다는 전략은 어그러지게 됐다. LG전자는 김쌍수 부회장까지 직접 나서 ‘초콜릿폰 띄우기’에 총력을 기울이고 있지만 수익성은 그리 높지 않을 것으로 평가된다. 해외에서 초콜릿폰이 55만대나 팔려 LG전자 휴대폰 부문의 구세주 노릇을 하고 있지만 대대적인 마케팅 비용 지출에 따른 효과일 뿐이라는 지적도 많다. 유럽 시장에 안정적인 교두보를 확보하려면 대대적인 바람몰이는 불가피하지만 하나의 제품에 올인했다가 좋은 성적을 거두지 못할 경우 다른 기종에까지 악영향을 미칠 수 밖에 없기 때문이다. 삼성전자도 지난 해 출시한 블루블랙 이후 이렇다 할 전략모델을 내놓지 못해 애를 태우고 있다. 삼성전자는 8GB 뮤직폰이나 1,000만화소 카메라폰을 비롯해 초고속이동통신(HSDPA)ㆍ모바일방송 등 신시장 개척에 주력하고 있지만 아직까지 시장의 성장속도가 빠르지 않다 보니 실적개선으로 이어지지 못하고 있다. 휴대폰 업계의 한 관계자는 “국내 휴대폰 업체들의 실적부진은 구조적인 측면이 강하다”면서 “단기처방보다는 대대적인 체질 개선에 나서야 할 시점”이라고 말했다.

< 저작권자 ⓒ 서울경제, 무단 전재 및 재배포 금지 >