이재명 정부의 고용노동부 직제에서 노동 개혁이라는 단어가 사라졌다. 국가 경제를 종합적으로 판단하는 국제통화기금(IMF)과 경제협력개발기구(OECD)가 우리에게 지속적으로 노동 개혁을 조언하는 상황과 대비된다.

노동부는 1일 조직 개편을 통해 노동개혁정책관(국장급) 명칭을 노동정책관으로, 정책관 산하 노동개혁총괄과를 노동정책총괄과로 변경했다. 이번 명칭 변경은 2023년 4월 윤석열 정권이 ‘노동 개혁 컨트롤타워를 하라’며 노동부에 부여한 핵심 기능이 2년 6개월 만에 사라졌다는 의미로 풀이된다. 윤석열 정부가 개혁의 일환으로 노동 약자 보호를 위해 신설한 미조직근로자지원과도 1년 3개월 만에 명칭이 노무제공자지원과로 바뀌었다.

역대 정부는 고용·노동 분야에서 개혁이라는 이름을 붙이거나 개혁에 준하는 정책을 폈다. 김대중 정부는 정리해고제와 파견제를 도입해 IMF 금융위기 극복을 위한 발판을 마련했다. 노무현 정부는 노사 관계 선진화를, 이명박 정부는 복수 노조 도입을, 박근혜 정부는 취업 규칙 변경 완화를, 윤석열 정부는 근로시간 제도 개편을 내걸었다. 역대 정부가 노동 개혁을 시도했던 것은 노동계로부터 강한 비판을 받더라도 노동시장 구조 개혁이 시급하다고 판단했기 때문이다. 우리 노동시장은 이중 구조라고 불릴 만큼 대기업과 중소기업, 정규직과 비정규직, 원청과 하청, 남성과 여성 간 임금격차가 심각하다는 지적을 받는다. 평균적으로 임금은 대기업 정규직이 100을 벌면 중소기업 비정규직은 40에 머문다. 전문가들은 경직된 노동법과 제도를 통해 대기업 정규직이 과보호된 노동시장의 경직성을 격차 원인으로 지목해왔다. 고용 유연성을 높여 기업이 나은 일자리를 더 만들 수 있어야 대·중소 격차도 준다는 논리다.

이는 국제 경제 기구가 우리 경제를 바라보는 시각과 일치한다. IMF는 9월 24일 정부와 연례 협의를 마치고 올해 경제성장률을 0.9%로 전망하면서 생산성을 높이려면 노동시장 경직성을 완화하는 방식의 구조 개혁이 필요하다고 주문했다. OECD는 올 6월 보고서에서 우리 경제성장률 전망치를 1%로 3월보다 0.5%포인트 낮췄다. OECD도 IMF처럼 경제성장을 위해 노동시장 개혁을 통한 성장을 촉진해야 한다고 조언했다. OECD는 지난해에도 인구 위기 대응을 위해 노동과 연금 구조 개혁이 함께 필요하다고 진단했다.

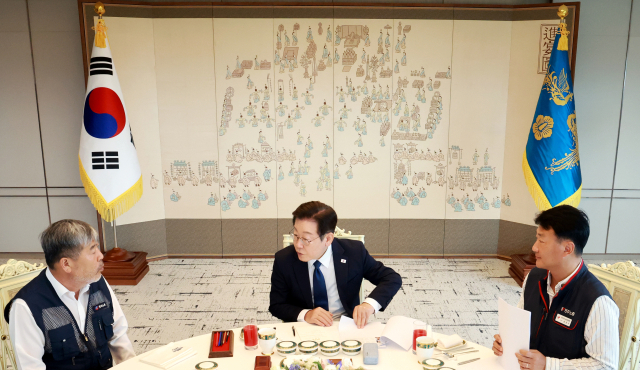

이 때문에 이번 노동부 직제 변경을 두고 이재명 대통령이 밝힌 고용 유연성 논의의 필요성과 엇박자를 내는 것 아니냐는 지적도 제기된다. 이 대통령은 지난달 4일 민주노총·한국노총 위원장을 만나 “우리 사회가 한 단계 도약하려면 사회안전망 문제, 기업의 부담 문제, 고용 안정성과 유연성 문제에 대해 터놓고 한번쯤 논의해야 한다”고 제안했다. 이에 김동명 한국노총 위원장은 “대통령이 직접 각 경제주체들을 모아서 숙의를 거쳐 사회적 대타협을 선언하자”고 화답했다. 김 위원장의 대타협을 두고서는 1998년 2·6 노사정(노동계·경영계·정부) 대타협을 염두에 둔 것 아니냐는 해석까지 나온다. 대타협에는 정리해고제 도입처럼 과감한 시장구조 개혁안들이 담겼다. 김대중 정부가 노동 개혁에 성공한 유일한 정부라는 평가를 받는 배경이다.

조준모 성균관대 경제학과 교수는 “노동 개혁은 이제 경직적인 노동법제를 개선하는 차원을 넘어 인공지능(AI) 시대의 변화를 대비하기 위해 반드시 필요하다”고 말했다. 노동부 관계자는 “명칭 변경은 윤석열 정부와 같은 방식으로 노동 개혁을 하지 않겠다는 의미로 이해해달라”며 “노동 개혁이라는 이름에 얽매이지 않고 노동이 존중받고 안전한 일터를 만들 수 있는 정책들을 추진할 계획”이라고 설명했다.

< 저작권자 ⓒ 서울경제, 무단 전재 및 재배포 금지 >

ggm11@sedaily.com

ggm11@sedaily.com