‘국장(한국 증시) 탈출은 지능순’이라는 조롱이 유행했던 게 불과 1년 전이다. 코로나19 팬데믹으로 유동성이 넘치던 2021년 이후 3년간 코스피는 ‘삼천피’는커녕 2000선 중반대에 갇혀 박스피를 면하지 못했다. 수익률을 찾아 나선 똑똑한 투자자들은 테슬라나 엔비디아에 투자하는 서학개미가 됐다. 삼성전자보다는 차라리 비트코인에 눈을 돌린 젊은 투자자들도 많았다.

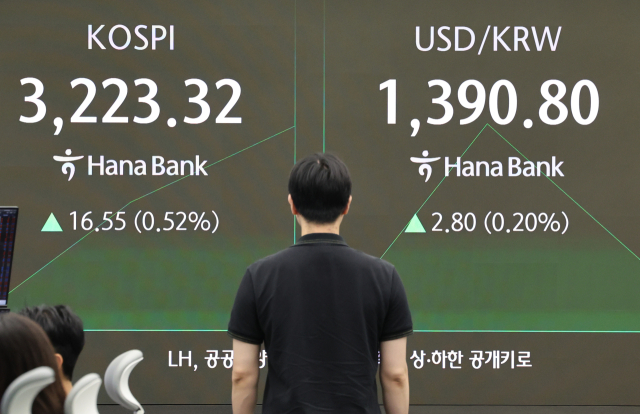

올해 6월 새 정부 출범으로 정치 불확실성이 걷히자 코스피는 빠르게 상승했다. 두 달도 채 안 돼 3000·3100·3200까지 차례로 돌파했다. 하지만 정책 기대감 속에 ‘코리아 디스카운트(한국 증시 저평가)’가 일부 걷힌 효과는 여기까지였다. 고점에 가까워질수록 추가 상승 동력보다는 ‘다시 떨어지겠지’라는 불신 속에 차익 실현 움직임이 커지면서 새 모멘텀을 찾지 못하는 모습이다.

이재명 대통령은 취임 직후 “코스피 5000 시대를 열겠다”며 부동산에서 주식으로의 ‘머니무브’를 강조했다. 코스피가 올 들어 전 세계에서 최고 수익률을 기록하면서 부동산 자금을 증시로 유입시킬 좋은 기회가 찾아오는 듯했다. 하지만 기획재정부의 ‘2025 세제 개편안’은 투심을 급속히 냉각시켰다. 특히 배당소득 분리과세에 대한 외국인과 기관투자가들의 실망감은 크다. ‘부자 감세’를 의식해서인지 조건을 너무 까다롭게 설정해 ‘당근’ 효과가 거의 없다시피 하기 때문이다.

분리과세 대상이 되는 상장사는 순이익의 40% 이상 배당 또는 25%보다 많으면서 직전 3년 평균보다 5% 이상 현금 배당이 늘어나야 한다. 업계에서는 이를 충족할 기업이 많지 않을 것으로 보고 있다. 게다가 배당소득 분리과세 최고세율은 35%(지방소득세 포함 38.5%)로 당초 예상됐던 25%보다 10%포인트나 높였다. 현행 45%(지방소득세 포함 49.5%) 대비 메리트가 크지 않다 보니 높은 세율 때문에 주식 투자를 꺼렸던 부동산 부자들이 넘어올 유인책이 전혀 되지 못한다. 대주주 입장에서도 배당 세율이 높으면 배당으로 투자자들에게 돌려주기보다는 차라리 유보를 택하기 마련이다.

상장 주식 양도소득세 과세 대상인 대주주 기준을 50억 원에서 10억 원으로 낮추는 안도 역풍을 맞았다. 시장에서는 연말마다 세금 회피를 위해 주식을 파는 현상이 되풀이돼 변동성이 커질 것을 우려한다. “서울 아파트 평균값에도 못 미치는 10억 원이 무슨 대주주냐”는 비판도 강하다. 특히 개인 큰손이 많은 코스닥의 시장 왜곡은 더 심각할 수 있다. 큰손이 시장을 떠나면 결국 피해는 소액주주들이 보게 된다. 국회 국민동의청원 게시판에 올라온 ‘대주주 양도세 하향 반대 청원’이 단 하루 만에 5만 명의 동의를 받았을 정도다.

윤석열 정부 시절인 2023년 12월 21일 기재부는 주식 대주주 양도세 부과 기준을 종목당 10억 원에서 50억 원으로 완화한다고 깜짝 발표했다. 그해 세법 개정안에 담기지도 않았고, 직전 해에는 100억 원까지 높이려다 야당이던 더불어민주당의 반대로 무산된 정책이었다. 정부는 소득세법 시행령을 개정해 곧장 시행함으로써 그해 말 대주주를 피하려는 대량 매도 부담도 덜어줬다. 당시 기재부는 “국내 자산 간 이동성, 국가 간 이동성을 종합적으로 감안해 판단했다”며 “세수 감소 효과는 크지 않을 것”이라고 설명했다.

이런 시각은 1년 반이 지난 이재명 정부의 첫 세제 개편안에서 180도 바뀌었다. 문제의 시작은 윤석열 정부의 감세를 원상 복귀시키겠다는 정치 논리가 우선했던 것이라고 본다. ‘부자 감세’ 프레임에서 벗어나지 못하면 영원히 ‘박스피’의 굴레에서 벗어날 수 없다. 이미 우리나라는 과도한 상속·증여세 부담으로 대주주들이 인위적으로 주가를 누르는 고질병을 갖고 있다. 기업의 보유 현금을 개인에게 분배하는 선순환 구조를 만들려면 대주주에게 인센티브를 줘야 한다. 배당소득 분리과세 최고세율을 더 낮추고 상속·증여세의 유산취득세 전환을 추진하면 국내 자본시장에 대한 뿌리 깊은 불신을 떨쳐낼 수 있지 않을까. 그것이 기업들이 자발적인 주가 부양에 나서고 미국처럼 시장이 꾸준히 우상향할 것이라는 믿음을 주는 첫걸음이다.

< 저작권자 ⓒ 서울경제, 무단 전재 및 재배포 금지 >

garden@sedaily.com

garden@sedaily.com