2013년 6월, 윤석헌 숭실대 교수(전 금융감독원장)와 김상조 한성대 교수(전 공정거래위원장)를 필두로 한 개혁 성향 학자 11명이 ‘금융감독체계의 올바른 개편 방향’이라는 성명서를 냈다.

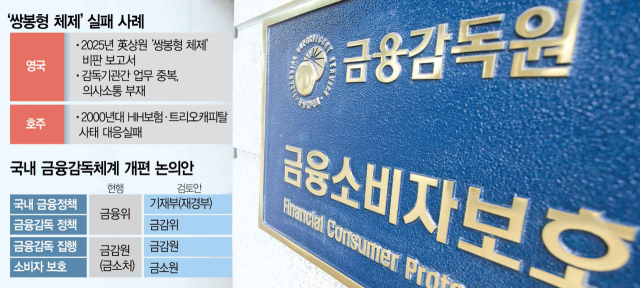

이들은 금융감독원을 거시 건전성 규제를 맡을 금감원과 소비자 보호를 전담할 금융소비자보호원으로 나눈 ‘쌍봉형 체제’를 도입해야 한다고 주장했다. 2011년 발생한 저축은행 사태와 같은 금융 소비자 피해를 막으려면 독자적인 의견을 낼 수 있는 별도의 기구가 필요하다는 취지였다.

금융계는 이때부터 개혁 성향 인사 사이에서 ‘쌍봉형 체제 도입’이 금과옥조로 굳어졌다고 보고 있다. 이재명 정부에서 검토하고 있는 금융소비자보호원 신설안 역시 당시의 논의를 상당 부분 차용하고 있다는 해석이 지배적이다.

시장에서는 쌍봉형 체제 도입을 고수하지 않고도 충분히 소비자 보호 기구 독립성을 강화할 수 있다는 의견이 많다. 우선 금감원장처럼 금융소비자보호처장을 대통령이 임명하도록 하는 안이 거론된다. 한국은행 내 옛 은행감독원 원장 역시 최종 임명권자가 대통령이었다. 현재는 금소처장에 선임되려면 금감원장의 제청과 금융위원회의 승인을 거쳐야 한다. 금융계의 한 관계자는 “공동대표이사 체제와 비슷하게 꾸리자는 것”이라고 표현했다.

금소처장에게 독자적인 인사권을 보장하면 금융 소비자 보호가 한층 강화될 수 있다는 조언도 있다. 지금은 금감원장이 금소처 인사권을 함께 쥐고 있다. 금소처 안에 별도의 인사 조직을 둬야 한다는 의견도 제기된다. 금융계의 또 다른 관계자는 “그동안 금소처의 분쟁 조정 관련 업무에서 금감원장이 인사권을 지렛대 삼아 개입하는 사례가 적지 않았다”며 “금소처장의 인사권을 강화하는 것만으로도 소비자 보호 업무 측면에서 독립성이 보장될 수 있다”고 해석했다.

물론 이것만으로는 부족할 수 있다. 금융계에서는 정기적으로 금소처와 금감원 내 다른 감독·검사 조직 사이에 인사 교류를 실시하면 된다는 얘기가 흘러나온다. 검사와 감독 인력이 금소처로 이동하면 전문성을 더 발휘할 수 있기 때문이다. 금소처에서 마주한 사건을 바탕으로 검사와 감독을 하게 되면 고객들의 생생한 목소리가 정책에 반영될 가능성이 높다는 말도 있다. 한 금융계 인사는 “소비자보호기구와 여타 감독·검사 기능을 실제로 구분하는 것은 어려운 일”이라며 “두 기능 간 칸막이가 생기면 오히려 소비자 보호 기능이 약해질 수 있다”고 강조했다.

쌍봉형 체제를 도입한 국가들에서조차 반성의 목소리가 커지고 있다는 점도 따져봐야 할 대목이다. 실제로 영국 상원 금융서비스규제위원회는 지난달 보고서를 통해 “쌍봉형 모형은 규제 기관 간 조직 이기주의를 유발하고 감독 권한이 중첩되는 문제를 낳았다”며 “감독 당국 간 업무 중첩이 금융 혁신을 지연시키고 금융 산업의 성장을 저해하고 있다”고 비판했다. 영국은 2012년부터 쌍봉형 감독 체계를 운영하고 있다. 쌍봉형 체제에서는 감독 기구 간 의사소통이 느려 금융위기·사고에 신속하게 대응하기 어렵다는 지적도 함께 나온다. 금융계의 한 관계자는 “조직의 문제라기보다는 이를 어떻게 운영하는지가 핵심”이라고 지적했다.

< 저작권자 ⓒ 서울경제, 무단 전재 및 재배포 금지 >

vita@sedaily.com

vita@sedaily.com