국내 상장사 사외이사 중 경영인 출신이 15%에 불과해 미국(72%), 일본(52%)보다 현저히 낮은 것으로 나타났다. 사외이사의 개인회사마저 대기업 계열사로 묶는 공정거래법이 기업인들의 사외이사 진출을 가로막는 것으로 분석됐다.

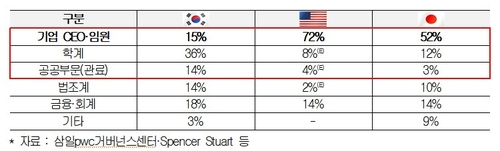

대한상공회의소가 7일 발표한 ‘사외이사 활동 현황 및 제도 개선 과제’에 따르면 지난해 기준 국내 상장기업 사외이사 직군은 학계 36%, 공공 부문 14% 등 교수 및 전직 관료가 절반을 차지했고 기업 최고경영자(CEO)와 임원 등 경영인 출신은 15%에 그쳤다. 반면 미국 스탠더드앤드푸어스(S&P)500과 일본 닛케이225지수 소속 기업의 경영인 출신 비중은 각각 72%, 52%로 절반을 웃돌았다. 실제 미국 애플의 사외이사 7명은 모두 전·현직 CEO지만 삼성전자(005930) 사외이사는 교수 3명, 전직 관료 2명, 금융·회계 분야 1명으로 구성됐다.

대한상의는 공정거래법상 계열 편입 규제가 이 같은 차이를 낳은 것으로 분석했다. 사외이사의 개인회사를 대기업집단의 계열사에 자동 편입하는 제도인데, 이 때문에 사외이사 제안을 거절하는 경영인들이 많은 것이다. 대한상의 관계자는 “외국은 규제가 없어 다른 기업을 운영하거나 별도의 창업 계획이 있는 경영인 출신 비중이 매우 높은 편”이라며 “경영·산업에 대한 전문성이 없으면 이사회 안건에 반대하기 어려워 사외이사의 독립성 저하로 이어질 가능성이 높다”고 지적했다.

한편 대한상의가 상장사 사외이사 160명을 상대로 정책 과제를 조사한 결과 ‘사외이사 역량 강화를 위한 정부 가이드라인 마련’이 45%로 가장 많았고 ‘이사의 책임 강화 논의에 대한 신중한 접근(29%)’과 '공정거래법상 계열 편입 규제 및 상법상 재직 기간 규제 완화(26%)’가 뒤를 이었다.

< 저작권자 ⓒ 서울경제, 무단 전재 및 재배포 금지 >