더불어민주당 ‘김은경 혁신위원회’의 활동이 당내 갈등만 부추기다가 10일 조기 종료됐지만 후폭풍이 가라앉지 않고 있다. 혁신위가 마지막으로 제시하고 떠난 혁신안을 놓고 민주당의 친명계와 비명계가 난타전을 벌이는 등 갈등이 한층 격화되는 양상을 보이고 있다. 결과적으로 김은경 위원장이 주도했던 혁신위는 과거 당내 위기를 부채질했던 역대 여야 혁신위들의 전철을 밟은 모양새가 됐다.

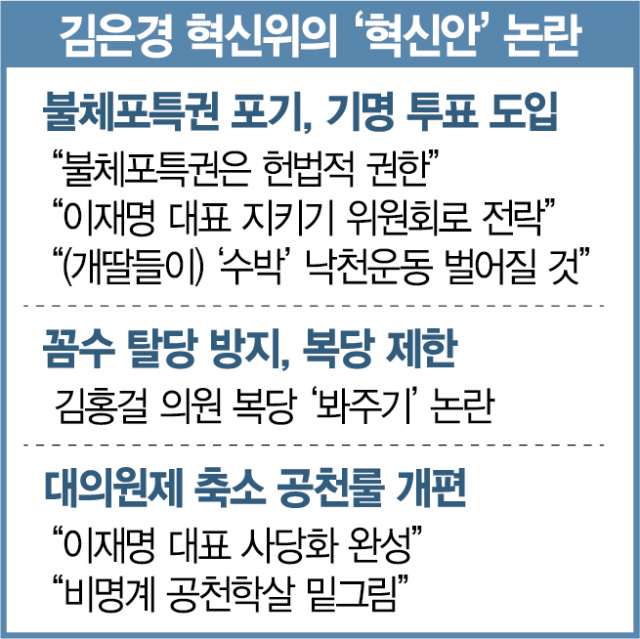

혁신안은 대의원제를 사실상 축소하고 공천 룰을 손질(현역 하위 평가자에 대한 감산 규칙 세분화)하자는 내용을 담고 있다. 이는 친명계인 정청래 최고위원 등이 지지해온 것이다. 이에 대해 비명계는 사실상 대의원제를 폐지하는 방안이라고 비판하고 있다. 비명계를 주축으로 구성된 ‘민주주의4.0’은 11일 낸 성명서에서 “대의원제 자체를 무력화하는 것은 타당하지 않다”며 “혁신안은 당내 민주주의 원칙만 강조하며 당 조직 체계나 대의 기관 등이 어떤 상황이고, 어떻게 작동하는지 제대로 이해하지 못한 채 발표됐다”고 지적했다. 반면 친명계인 이해식 의원은 이날 KBS 라디오방송에서 “대의원제가 존속하는 한 ‘돈 봉투’ 같은 부패 문제를 근본적으로 혁신하기 어렵다고 봤다”며 혁신안을 지지했다.

정치권에 따르면 김은경 혁신위의 활동 종료를 앞당긴 가장 큰 요인은 ‘여명 비례 투표’ 발언으로 촉발된 노인 폄하 논란이었다. 혁신위는 ‘발언의 취지가 왜곡됐다’고 해명했지만 사과에는 인색했다. 결국 당 지지율 하락으로 이어지면서 “구원투수로 올라온 혁신위가 불을 지른다”는 비판이 나왔다. 혁신위가 동력을 상실한 결정적 순간이었다.

2017년 자유한국당(국민의힘 전신)의 류석춘 혁신위도 ‘발언’으로 실패한 대표적 사례였다. ‘일베 독려’ 및 ‘탄핵 부정’ 발언 등으로 극우 논란만 양산했다. 당시 각인된 이미지는 황교안 미래통합당 대표가 ‘태극기 부대’와 손잡으며 고착화됐고 제21대 총선 참패로 이어졌다. 민주당의 한 중진 의원은 “혁신위라는 정치 기구에 발을 담그는 순간 자신이 정치인이라는 생각을 가져야 하는데 비정치인 출신은 인식의 전환이 쉽지 않다”면서 “그래서 본인의 발언이 논란이 될 것이라는 예측도 못하고 사과의 타이밍도 놓친다”고 지적했다.

대부분의 혁신위가 당의 위기에서 출발하지만 정작 지도부에는 칼을 겨누지 못하는 고질적 문제도 재연됐다. 김은경 혁신위도 민주당의 위기 요인으로 ‘돈 봉투 의혹’과 함께 이재명 대표의 ‘사법 리스크’도 거론했지만 돈 봉투 문제에 더 집중했다.

< 저작권자 ⓒ 서울경제, 무단 전재 및 재배포 금지 >

sesang222@sedaily.com

sesang222@sedaily.com