서울시 공평구역 도시환경 정비사업을 위해 정밀 발굴 조사가 진행 중인 종로구 피맛골 뒤편의 인사동 79번지에서 지난 6월 조선 전기 금속활자 1,600여 점이 항아리에 담긴 채 발견됐다. 이 뿐만 아니라 세종 때 제작된 천문시계와 총통류 8점, 동종 1점까지 발굴단마저도 믿기지 않을 정도의 무더기 출토가 세간을 놀라게 했다.

문화재 조사기관인 수도문물연구원이 서울 인사동에서 발굴한 유물 1,755점 모두를 공개 전시한다. 문화재청 국립고궁박물관 1층 기획전시실에서 3일 개막하는 ‘인사동 출토유물 공개전’이다.

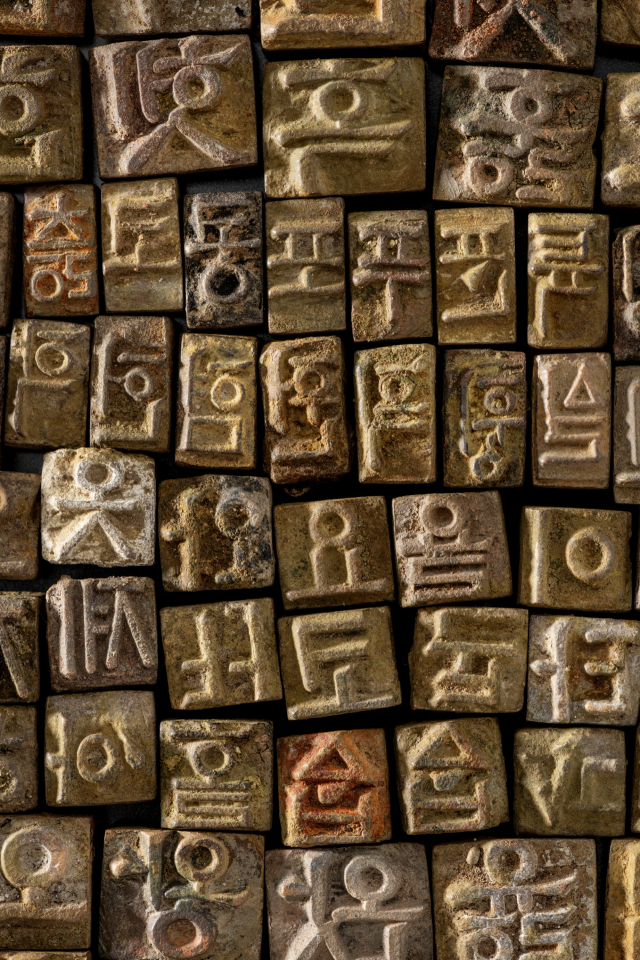

‘인사동 금속활자’가 중요한 이유는 훈민정음 창제 시기인 15세기에 일시적, 한정적으로 사용되던 동국정운식 표기법을 쓴 금속활자가 실물로 확인됐기 때문이다. 보통 특정한 활자가 개별적으로 발견되는 것과 달리 한글 금속활자를 구성하던 다양한 활자가 모두 출토된 것은 유례없는 일이었다. 발굴 당시 화제를 모은 금속활자들을 한 자리에서 확인할 수 있다. 세종 때인 1434년 경연에 있던‘효순사실(孝順事實)’ 등 서책의 글자를 기본으로 만든 20여 만자의 금속활자인 ‘갑인자’ 48점, 강희안의 글씨를 본 떠 만든 1455년의 ‘을해자’ 42점과 정난종의 글씨를 본 삼아 주조한 1465년의 ‘을유자’ 214점이 공개됐다. 1,300여 점의 활자 중에서도 특히 이들 304점이 중요한 이유는 주조 시기를 확인할 수 있기 때문이다. 갑인자는 국립고궁박물관 소장품 ‘근사록’(1435), 을해자는 서울역사박물관 소장의 ‘능엄경’(1461), 을유자는 호림박물관의 ‘원각경’(1465)에 찍힌 글자로도 확인됐기에 함께 전시됐다. 이들 책자가 모두 보물로 지정돼 있는 만큼, 발굴된 ‘인사동 금속활자’도 국보·보물로의 지정 가능성이 높은 것으로 전망된다.

또 하나 주목해야 할 유물은 1437년에 세종의 명으로 제작된 ‘일성정시의’다. 낮에는 해 그림자로, 밤에는 별을 관측하여 시간을 측정하던 주야겸용 시계로, 중국에서 전래된 혼천의와 간의의 기능을 향상시키고 크기면에서 소형화를 이뤄낸 시계다. 기록으로만 확인되던 ‘일성정시의’가 실물로 출토되기는 처음이었다. 국립고궁박물관은 일성정시의의 사용 방법을 비교하며 알 수 있게 소장품인 해시계 ‘소일영(小日影)’을 나란히 배치해 선보인다. 인사동 발굴에서 나온 무기류 총통 8점도 볼 수 있다. 제작 연대가 확실한 1점의 승자총통(1583년)과 7점의 소승자총통(1588년)이다. 여기에는 제작한 장인의 이름, 제작 연도, 총통의 무게와 화약량 등이 기록돼 있다. 제작 연도(1535년)가 적힌 동종(銅鐘) 파편, 정륭원보·조선통보 등 금속화폐도 선보였다. 전시는 12월31일까지.

< 저작권자 ⓒ 서울경제, 무단 전재 및 재배포 금지 >

ccsi@sedaily.com

ccsi@sedaily.com