반값 중개 수수료와 가두리 영업 금지 등을 내건 신생 부동산 업체들이 곤욕을 치르고 있다. 껑충 뛴 집값과 전셋값에 중개 수수료를 낮춰야 한다는 소비자들의 목소리가 커지는 가운데 중개업소에서 부는 변화의 바람은 미풍에 그치는 모습이다. 이런 가운데 중개업계는 자정노력을 기울이겠다는 입장을 거듭 밝혀왔지만 각종 규제로 부동산 시장 전체가 술렁이는 상황이 되자 ‘생존권 확보’에 나서는 모습이다.

<‘반값 중개수수료’에 잇단 고소·고발>

부동산 업계에 따르면 강서지역 공인중개업소 모임 회원들은 최근 지역 내 활동하는 A공인 중개법인을 집값 담합 등 혐의(공인중개사법 위반)로 고소했다. A 중개법인이 집주인들과 담합해 집값을 올렸다는 주장이다.

반면 A 중개법인 측은 중개수수료를 반값 수준으로 낮춰주고, 집주인이 내놓은 매매가대로 중개하는 방식을 주변 공인중개사들이 견제하고 있다고 반박하고 있다. 젊은 공인중개인들이 모인 A 중개법인은 ‘반값 중개수수료’를 내세우면서 지역 내에서 인기를 모으고 있다. 이들은 오히려 지역 내 공인중개사들이 거래량을 늘릴 목적으로 허위매물을 내놓거나 집주인들이 제시한 집값을 거절하는 등 집단으로 ‘가두리 영업’을 하고 있다고 주장하고 있다.

‘반값 중개수수료’를 둘러싼 논쟁은 이뿐이 아니다. 지난 3월 한국공인중개사협회는 ‘반값 중개수수료’를 내세운 부동산중개 플랫폼 스타트업을 검찰에 고발하기도 했다. 명목은 불법광고 표시행위, 유사명칭 사용 등 공인중개사법 위반 혐의지만 실질적으로는 ‘반값 중개수수료’를 차단하기 목적이라는 것이 업계의 일반적인 해석이다. 협회는 2018년에도 비슷한 서비스를 제공한 또 다른 업체를 고발한 적도 있다.

정부가 추진 의사를 밝힌 ‘공인중개사 없는 부동산 거래 시스템’에 대해 생존권 투쟁에 나서기도 했다. 정부의 내년도 예산안 발표 과정에서 ‘중개사 없는 주택거래 시스템’ 추진 방안이 담기자 공인중개사들은 집회를 여는 등 집단 반발했다. 이에 반대하는 청와대 국민청원에는 20만여명이 참여하기도 했다.

<수수료는 천정부지…‘인하 요구’ 재점화>

중개수수료는 집값 상승기와 맞물릴 때마다 논란이 되풀이돼 왔다. 현행 중개수수료율은 집값과 연동이 돼 있어 부동산 중개와 관련해 특별히 더 많은 업무를 하지 않더라도 집값이 오르면 수수료도 따라서 오르게 되는 구조다.

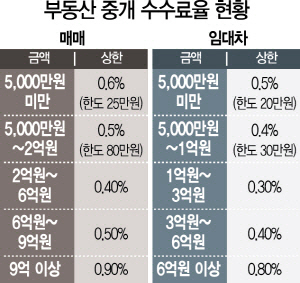

우리나라의 부동산 중개보수는 국토교통부의 공인중개사법 시행규칙과 각 시·도별 주택 중개보수 등에 관한 조례에 따라 결정된다. 서울시의 경우 9억 원 이상 매매 시 집값의 최대 0.9%까지 받을 수 있다. 6억~9억 원은 0.5%, 2억~6억 원은 0.4% 등으로 거래금액에 따라 최고요율이 줄어드는 식이다. 임대차의 경우 6억원 이상일 때 최고요율인 0.8%가 적용된다. 실제 중개수수료는 구간 별 최고요율 이하에서 소비자와 공인중개사가 자율적으로 합의하면 된다.

문제는 중개수수료가 집값에 연동되다 보니 집값 상승기에 중개수수료가 크게 오른다는 점이다. 예를 들어 10억원짜리 아파트를 매매하는 경우 중개수수료는 최대 900만원이다. 매수·매도인 각각 최고요율로 지급하면 한 번 거래로 1,800만원의 수수료를 내야 한다는 점이다. 소비자 입장에서는 최고요율을 적용받는 9억 원 이상 아파트가 대폭 늘어난 상황을 감안하면 사실상 중개수수료 요율이 더 오른 효과나 마찬가지라고 비판하고 있다. 집값이 크게 변동한 만큼 지난 2014년 정해진 현행 요율 구간을 재조정하자는 요구는 끊이지 않고 있다. 김현미 국토교통부 장관은 이와 관련해 “개선 방안을 검토하겠다”고도 했다.

공인중개사협회 관계자는 “중개보수를 두고 소비자들은 비싸다고 목소리를 높이고 있지만 중개업계 전체로 보면 공인중개사가 너무 많아 수익성이 매년 악화되는 상황”이라며 “지금까지 배출된 중개사가 45만명이고 현재 영업하는 중개업소만도 11만 곳이나 된다. 정부가 자격사 제도를 만들어 놓고 수급 조절에는 손을 떼고 있다”고 지적했다. 그러면서 “중개수수료 인하 문제를 논의하기에 앞서 정부가 중개사 수급 문제 조절에 나서야 한다”며 “시장이 안정되면 중개수수료에 걸맞는 고퀄리티의 중개서비스가 제공될 것”이라고 했다./진동영기자 jin@sedaily.com

< 저작권자 ⓒ 서울경제, 무단 전재 및 재배포 금지 >

jin@sedaily.com

jin@sedaily.com