|

|

"경쟁 당국은 아군이 없다."

경제검찰로 불리는 공정거래위원회 직원들은 자신들의 처지를 이렇게 표현한다. "경제질서를 바로잡겠다"며 기업에 대한 조사를 강화하면 '경영난을 가중시킨다'는 재계의 반발에 부딪히고 반대로 조사를 완화하면 '대기업 봐주기'라는 비판에 시달린다.

문제는 경쟁 당국의 수장이 이를 적절하게 조율하는 것이고 이에 따라 성적표가 판가름 난다.

하지만 8월1일 취임 100일을 맞는 노대래 공정위원장은 경제민주화와 경기활성화라는 두 가지 명제 사이에서 우왕좌왕했다는 평가가 지배적이다. 오히려 시장의 불확실성만 키웠다는 게 다수의 견해다.

무엇보다 발언의 일관성을 상실했다는 비판에 시달리고 있다. 노 위원장은 취임 일성으로 "경제민주화를 주도적으로 추진해나가야 할 주무부처로서 시대적 소명을 완수하겠다"고 목소리를 높였다. 하지만 호기는 두 달도 안 돼 사라졌다.

전환점은 지난 6월 현오석 부총리 겸 기획재정부 장관이 주재한 조찬간담회. 노 위원장을 비롯해 김덕중 관세청장, 백운찬 세제실장과 등 경제사정기관들이 참석한 이 간담회에서 현 부총리는 "기업의 의욕이 저해돼서는 안 된다"며 사실상 경제민주화의 후퇴를 선언했고 노 위원장도 이에 동의했다. 당장 공정위 안팎에서는 '부적절한 만남'이라는 비판이 나왔다.

이후 노 위원장은 경제민주화에 대한 확고한 의지도 경기활성화를 전폭적으로 지원하겠다는 시그널도 보여주지 못했다. 이는 과거 공정위의 행보와 비교해보면 상당히 이례적이다.

공정위는 정권에 따라 카멜레온처럼 변신해가며 조직의 정체성을 구축해왔다. 김대중ㆍ노무현 정부 때는 '재벌개혁 5+3' 원칙 입안에 앞장서며 기업지배구조 개선의 선봉장 역할을 했고 이명박 정부 때는 물가 당국을 자처하며 식품ㆍ유통업계를 전방위로 압박했다. 공정위의 한 관계자는 "예전에는 당시 상황에 따라 정책 방향이 명확하게 정해졌고 어느 한쪽으로부터 욕을 먹더라도 '고(Go)' 하는 분위기였는데 노 위원장은 경제민주화와 경기활성화 중 어디에 방점을 찍겠다는 것인지 스탠스가 애매모호하다"고 말했다.

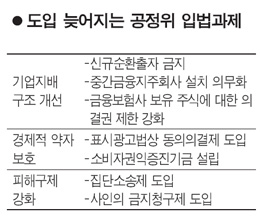

이런 상황은 국정과제 이행 성적에서도 단적으로 드러난다. 공정위는 4월 대통령 업무보고에서 연내 13가지 국정과제를 입법화하겠다고 밝혔다. 하지만 절반가량은 여전히 국회에서 표류 중이다. 특히 신규순환출자 금지, 금융사의 비금융사 의결권 제한 등 기업지배구조 개선 관련 입법은 단 한 건도 입법화되지 못했고 사인의 금지청구제, 동의의결제, 집단소송 등 소비자보호를 위한 제도도입도 미뤄지고 있다. 이들 사안은 대통령의 핵심 대선 공약인데, 재계의 반발로 올해 내 입법화하기 어렵다는 게 중론이다.

그마나 노 위원장이 성과로 내세우는 일감몰아주기 규제도 당초 공정위의 안보다 크게 후퇴한 채 국회를 통과했다. 공정위의 한 관계자는 "어정쩡한 상태로 국회를 통과해 재계로부터는 '투자를 저해한다'는 반발을, 야권과 시민단체로부터는 '실효성 없는 생색내기 입법'이라는 비난을 받았다"고 말했다.

< 저작권자 ⓒ 서울경제, 무단 전재 및 재배포 금지 >