|

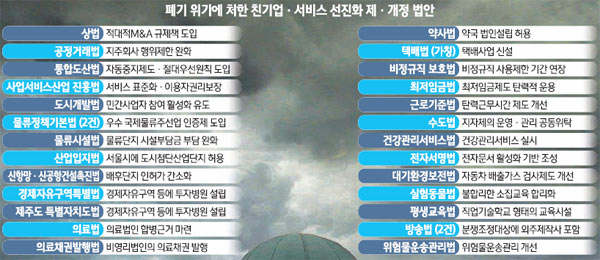

기업환경 및 서비스 산업 선진화 입법이 무더기로 표류하는 것은 정치권의 표심 경쟁과 이해관계자들의 이권에 치인 결과다. 해당 법안 중 상당수가 기존의 규제를 크게 완화하는 내용을 담다 보니 민간 부문에서 수혜자와 비수혜자 간 이해가 갈리면서 정부와 국회를 흔들고 있다. 그나마 우여곡절 끝에 국회에 제출돼도 소관 상임위원회에서 뒷전으로 밀리기 일쑤다. 여야가 해당 법안을 정쟁의 소재로 삼거나 아예 무관심하게 방치해온 탓이다. 공정거래법 개정안이 3년째 표류하면서 SK는 과징금을 내는 등 기업은 등이 터지고 있다. 시장규제의 전봇대를 뽑겠다고 했지만 정부는 민간의 이해득실에 치이고 정치권은 표심에 밀리고 있는 셈이다. 그만큼 일명 '기업 프랜들리(친기업)' 입법은 요원해질 수밖에 없다. 특히 한나라당이 짜는 연내 중점 처리법안 리스트는 주로 복지, 교육, 생활불편 개선 등 민생법안으로 꾸려질 것으로 보여 상대적으로 기업ㆍ서비스 부문의 환경개선에 초점을 둔 정부 입법은 한층 더 후순위로 밀릴 것으로 전망된다. 선거 정국이 완연해지자 여야는 친기업 법안을 아예 쳐다보지도 않는 분위기다. 기업을 두둔했다가는 자칫 포퓰리즘 공세에 휘말려 표를 잃기 십상이기 때문이다. 한나라당의 한 관계자는 "당장의 서울시장 보궐선거나 내년 대선, 총선 등을 감안할 때 자칫 대중적 오해를 살 수 있는 민감 법안들은 아무래도 우선적으로 처리하기 힘들 수밖에 없다"고 전했다. 기업 특혜시비 논란이 있는 법안 처리는 더욱 요원하다. 적대적 인수합병(M&A)에 대한 기업의 방어책을 만들기 위해 도입이 추진됐던 일명 '포이즌필' 제도가 대표적 사례. 이 제도는 적대적 M&A가 시도될 경우 인수될 위기에 놓인 기업의 기존 주주들에게 시가보다 저렴한 값에 지분을 살 수 있도록 하는 제도다. 정부는 경영권이 안정되면 기업이 그만큼 장기적이고 일관성 있는 투자를 할 수 있어 상법을 고쳐 포이즌필 제도를 도입하려 했지만 이른바 시민단체와 야권의 '재벌특혜론'에 발목이 잡히고 말았다. 여당 역시 여론의 역풍을 탈까 봐 해당 법안을 '우선 처리법안' 명단에 올리지 않고 있다. 민간사업자의 도시개발사업 사업을 촉진해 주택ㆍ택지공급을 늘리려는 도시개발법 개정안이나 경제자유구역에 투자병원을 설치할 수 있도록 하는 경제자유구역특별법 개정안 등도 특혜시비로 입법 여부가 불투명하다. 일반지주회사도 금융지주회사처럼 금융자회사를 보유할 수 있도록 행위제한을 풀어주는 공정거래법 개정안 역시 마찬가지 시비로 국회에서 3년째 방치되고 있다. 제도 개선이 지연되는 사이에 CJ는 삼성생명 지분 3.2%를 매각해야 했고 SK네트웍스는 SK증권의 지분을 갖고 있다는 이유로 거액의 과징금을 부과 받았다. 3년 이상 표류법안도 수두룩하다. 비영리법인도 의료채권을 발행해 자금을 조달할 수 있도록 하는 의료채권발행법은 2008년 국회에 제출된 후 제자리걸음을 하고 있다. 인천공항 배후단지 사업을 촉진하기 위해 인허가 절차를 간소화해주는 신항망ㆍ신공항건설촉진법, 위험물운송관리 체계를 개선하는 위험물운송관리법 등도 같은 해에 발의됐지만 진척을 내지 못하고 있다. 택배법(가칭)처럼 부처 간 이견으로 아예 법안이 국회에 제출조차 되지 못하는 경우도 있다. 이법은 주먹구구식으로 운영되는 택배 서비스를 표준화ㆍ선진화하자는 취지로 검토돼왔다. 그러나 정부안이 업계의 현실을 제대로 반영하지 못한다는 비판을 사는데다 관련 부처 간 이견이 좁혀지지 않으면서 법안은 아직 윤곽조차 잡지 못하고 있다. 일명 '자동중지제도' 도입 역시 사정은 비슷하다. 이 제도는 채무자가 회생절차 신청시 재산보전 조치가 자동으로 이뤄지도록 하는 것인데 이를 담을 통합도산법 개정을 놓고 법무부 등 유관 부처 간 조율이 마무리되지 않고 있다.

< 저작권자 ⓒ 서울경제, 무단 전재 및 재배포 금지 >