|

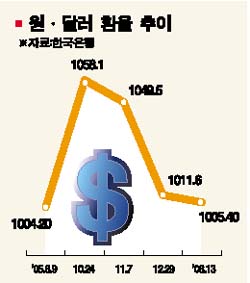

연초부터 원화 환율 1,000원대가 위협받자 수출기업들 사이에 지난해 4월 말의 ‘세자릿수 환율’ 공포가 재연되고 있다. 지난주 말 싱가포르 차액결제선물환(NDF) 시장에서 달러당 1,005원(원ㆍ달러 1개월물)까지 하락한 원화 환율은 국내 시장에서 1,010원대가 깨지더니 3일 1,004원대까지 급락했다. 지난해 4월 7년 만에 세자릿수 환율을 체험한 기업들은 환율이 곧 1,000원 미만대에 진입할지 모른다는 불안감으로 수출물량을 서둘러 털고 있다. 여기에 주식시장 강세 속에 외국인 투자가들이 순매수를 보이며 달러매도 분위기를 확산시키고 있다. 그렇다면 기업들의 예상처럼 올 한해 ‘세자릿수’ 환율이 기조로 정착될까. 외환당국은 이 같은 전망에 동의하지 않고 있다. 오는 3~4월 배당금 수요 등 자본거래로 인해 예상 밖의 상승세가 전개될 가능성도 있다는 것이다. 외환당국의 한 관계자는 “거래량은 갈수록 커지고 시장 참가자들이 다양해지는데 수출입 물량에만 기초한 환율전망은 맞지 않다”며 “원ㆍ달러 환율이 3~4월께 상승할 수도 있다”고 예상했다. 환율이 한 방향(1,000원대 밑)으로만 가지 않을 것으로 보는 이유는 3~4월로 예정된 대규모 배당금 수요 때문이다. 외국인들은 지난해에도 50억달러에 달하는 배당금 이익을 송금, 환율 상승을 주도하기도 했다. 물론 당시에는 미국의 지속적인 금리인상 기조에 따른 글로벌 달러 강세가 뒷받침됐다. 이와 관련, 오재권 한은 외환시장팀장은 “미국의 금리인상 중단 시사로 당장 110엔대까지 하락할 것 같던 엔ㆍ달러도 지금 달러당 117엔대 중ㆍ후반을 유지하고 있다”며 “일부에서는 1ㆍ4분기 중 엔ㆍ달러가 120엔대까지 간다는 전망도 있다”고 말했다. 미국의 금리인상 기조가 1ㆍ4분기까지 지속될 것이므로 달러 강세 기조도 당분간 유효하다는 지적이다. 여기에 지난 3년간 지속된 외국인 주식투자자금 유입이 중단될 수도 있는데다 외환은행과 만도기계 등 M&A 물량도 일방적인 환율 하락을 저지할 요인으로 꼽힌다. 문제는 이 같은 자본거래 요인들이 당장의 환율 급락을 막기에는 역부족이라는 데 있다. 정미영 우리은행 과장은 “기술적으로 1,030원대가 깨진 뒤 환율이 조금씩 올라갈 때마다 팔고 싶은 심리가 더 강해지는 것 같다”며 “특히 수출 자체가 워낙 좋은데 환율 급등을 이끌 만한 변수가 별로 없는 상황”이라고 설명했다. 외환당국 역시 인위적인 개입에 부담을 느끼고 있어 기업들의 불안감을 보태고 있는 상황이다.

< 저작권자 ⓒ 서울경제, 무단 전재 및 재배포 금지 >