이재명 정부의 첫 예산안이 여야 합의로 정부안 대비 증액 없이 국회를 통과했지만 재정 건전성 부담 논란은 지속될 것으로 보인다. 내년도 예산안 증가 폭이 역대 최대인 데다 현 정부의 ‘초확장재정’ 기조에 국가채무비율이 지속적으로 늘 것으로 전망되기 때문이다.

국회 예산정책처와 기획재정부 등에 따르면 내년도 예산안의 총지출은 728조 원으로 올해 본예산보다 54조 7000억 원(8.1%) 증가한다. 증가율로는 역대 일곱 번째지만 증가액으로는 사상 최대 규모다. 이는 재정 중독이라는 비판을 받았던 문재인 정부의 2022년(49조 7000억원) 증가 폭을 뛰어넘는 액수이기도 하다. 익명을 요청한 한 재정 전문가는 “기존 정부 예산안의 규모가 워낙 컸던 만큼 그 테두리 안에서 국회 여야 의원들 간 밀고 당길 여지가 있었던 게 아닌가 싶다”며 “추가 증액이 없을 뿐 매머드급 예산안이라는 사실은 변하지 않는다”고 지적했다.

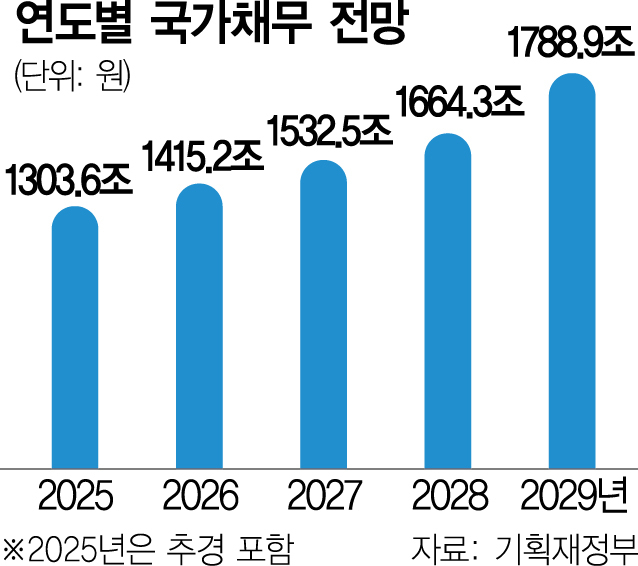

더 큰 문제는 정부가 거둬들이는 돈보다 씀씀이가 크다 보니 나랏빚은 해가 갈수록 쌓일 수밖에 없는 구조라는 점이다. 세수 부족분은 대규모 적자국채를 찍어내며 메꾸는 실정이다. 이로 인해 지난해 1175조 원 규모였던 국가채무는 올해 두 차례 추가경정예산안 편성 여파로 1300조 원을 돌파한 데 이어 내년 1400조 원까지 훌쩍 넘어설 것으로 전망된다. 이에 따라 국내총생산(GDP) 대비 국가채무비율도 올해 말 49.1%에서 내년 말 51.6%로 치솟게 된다는 추산이다. 이 비율이 50%를 돌파하는 것은 이번이 처음이다. 이런 확장재정 기조 속에 저성장이 지속될 경우 이재명 정부 임기가 끝나는 2030년 국가채무비율은 비기축통화국의 재정 건전성 마지노선으로 여겨지는 60%에 육박할 가능성도 배제할 수 없다. 앞서 국제통화기금(IMF)은 최근 공개한 연례협의 보고서에서 우리나라에 대해 “대내외 충격 탓에 수년째 잠재성장률을 밑도는 실질 GDP 성장률을 감안해 한시적인 확장재정이 필요하다”면서도 “잠재성장률 회복 이후에는 물가 상승 압력 등을 고려해 재정 정책 기조를 조정해야 한다”고 경고한 바 있다. 예정처 역시 “향후 재정 건전성 확보를 위해 의무지출 증가에 대응하고 재량지출에 대한 구조조정을 지속해야 한다”고 지적했다.

국회가 역대급 확장재정에 제대로 브레이크를 걸지 못했다는 비판의 목소리도 나온다. 한 정치권 관계자는 “야당이 재정 운용을 방만하게 한다고 날을 세웠으나 내년 6월 지방선거를 앞두고 지역구 민원성 사업과 선심성 돈 풀기에 마냥 반대만 할 수도 없었던 것으로 보인다”고 전했다.

< 저작권자 ⓒ 서울경제, 무단 전재 및 재배포 금지 >

abc@sedaily.com

abc@sedaily.com