인천과 경남 등 각 지자체 수탁은행 지정을 앞두고 은행들간의 물밑경쟁이 갈수록 치열해지고 있다. 지역금고 유치 시 지역 대표 은행이라는 위상을 확보하는 것 외에 해당 지역내 공무원 등 추가 고객유치까지 가능한만큼 몇몇 은행들은 별도 태스크포스팀(TFT)까지 만들어 대응 중이다.

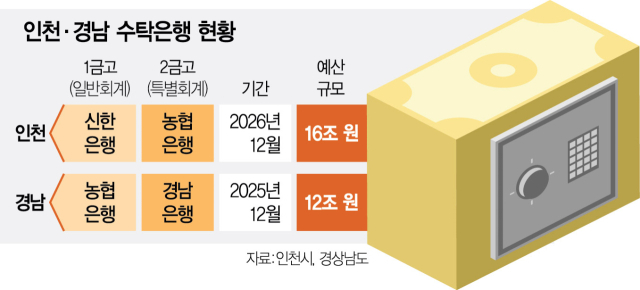

7일 금융업계에 따르면 예산 16조 원의 인천시금고의 제1금고 수탁은행은 최근 20년간 신한은행이 차지하고 있다. 신한은행은 상업은행, 경기은행, 한미은행, 한국시티은행에 이어 다섯 번째 인천시금고 은행이다.

신한은행의 강점은 금고업무 관리 능력인 ‘전산시스템 운영’이다. 검증된 전산운영 능력으로 신한은행은 지난 2022년 서울시 제1금고 은행 자리를 차지하기도 했다.

신한은행의 인천지역 내 영업점은 출장소를 포함해 총 51곳이다. 특히 이들 점포 중 일부는 디지털금융에 취약한 원도심에 위치해 금고 선정시 가점 항목이 될 전망이다.

신한은행은 지역 내 노인들을 대상으로 실시하는 금융교육 등 지역사회 기여도 부문에서도 평가가 좋다. 신한은행은 지금까지 이 같은 강점을 바탕으로 다섯 차례 금고 지정평가에서 가장 높은 점수를 획득했으며 내년도 제1금고 선정에서도 가장 유리한 고지에 서 있다는 평가를 받는다.

인천지역 제2금고 선정과 관련해서는 현재 수탁은행인 NH농협은행이 앞서 있다는 평가를 받는다. 농협은 지역 농축협과 연계한 밀착성이 장점이다. 농협의 이러한 장점은 인천이 대도시와 옹진군·강화군과 같은 농어촌이 섞여있는 대표적 ‘도농 공존도시’라는 점에서 제2금고 선정시 유리하게 작용할 전망이다.

실제 농협은 인천 서해 최북단에 위치한 섬 중 하나인 옹진군 대청도에 365자동화기기를 설치하는 등 금융소외 지역을 없애기 위해 애쓰고 있다. 농협은 단위농협을 포함해 인천 전 지역에 폭넓은 지점을 보유하면서 농촌과 도시 간 유기적인 금융지원이 가능하다는 평가를 받는다.

다만 이 같은 ‘인천시금고 선정 레이스’에서 이른바 ‘청라시대’를 선언한 KEB하나은행이 변수가 될 수 있다는 지적도 제기된다. 하나은행은 2014년과 2018년 각각 인천시 1금고에 도전했지만 신한은행에 밀려 탈락했다.

당시 하나은행은 그룹차원의 지원 속에서 청라가 위치한 인천서구청금고를 확보하는데 그쳤다. 하나은행은 서구청금고 운영 시 기존 신한은행이 개발한 전산시스템을 임대 형태로 사용하는 등 기술력을 조금 더 끌어올려야 한다는 지적을 받았다. 하나은행은 내년 인천 수탁은행 선정과 관련해 사업성을 평가하고 입찰참여 여부를 결정하겠다는 계획이다. 약점으로 지적된 전산분야는 타 지자체 금고를 운영하면서 충분히 경쟁력을 확보했다는 입장이다.

올 연말까지 예정된 경상남도의 차기 수탁은행으로는 농협은행과 BNK경남은행이 가장 유력하다. 이들은 과거부터 제1금고와 제2금고를 운영하며 오랜 노하우를 쌓았다. 경남 지역 도금고 역사를 살펴보면 2012~2014년에는 농협은행이 1금고를, 경남은행이 2금고를 각각 맡았다. 경남은행이 옛 BS금융과 합병하면서 도가 금고계약을 해지한 2015년부터 2016년까지는 1, 2금고를 모두 농협이 맡았다. 이후 2017년부터 올해까지 농협과 경남은행이 1금고와 2금고를 각각 관리하고 있다.

업계에서는 이번에도 농협은행과 경남은행이 각각 1금고와 2금고를 과거처럼 나눠 맡을 것으로 보고 있다. 농협은 현재 일반회계와 기금 7개 등 10조 원이 넘는 자금을 운용하고 있다.

반면 경남은행은 ‘금고 비중 복원’에 무게를 두는 분위기다. 경남은행은 지난 2023년부터 1조 6186억원 규모의 2금고(특별회계 6개, 기금 6개)를 3년간 담당하고 있다. 경남은행은 금융위원회 지역재투자평가에서 5년 연속 최우수, 도내 중소기업 금융지원 1등 은행 등의 타이틀을 보유 중이다. 경남은행 관계자는 “지역에서 조성된 자금을 바탕으로 지역 중소기업과 소상공인 대출지원 등에 집중해 지방은행의 역할을 충실히 하고 있다”며 “지역 금융기관이 지역경제에 미치는 영향 등을 고려해 금고 비율과 규모 등을 기대하고 있다”고 말했다.

< 저작권자 ⓒ 서울경제, 무단 전재 및 재배포 금지 >

ajk@sedaily.com

ajk@sedaily.com