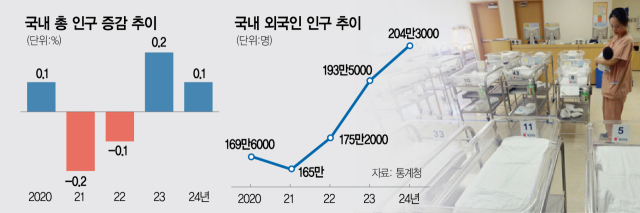

내국인 인구가 감소세를 이어가고 있지만 외국인 유입이 증가하면서 국내 거주 총인구가 2년 연속 늘고 있다. 지난해 외국인 인구는 204만 명으로 집계 이래 최초로 200만 명을 넘겼다.

29일 통계청이 발표한 ‘2024년 인구주택총조사 결과’에 따르면 지난해 11월 1일 기준 총인구는 5180만 6000명으로 전년(5177만 5000명) 대비 0.1% 증가했다. 총인구는 2021년과 2022년 2년 연속 감소했으나 2023년 증가로 전환한 뒤 지난해까지 2년 연속 증가세를 보이고 있다.

총인구가 증가세로 전환된 데는 국내로 유입되는 외국인이 늘고 있는 영향이 크다. 지난해 총인구 중 내국인은 4976만 명으로 전년 대비 8만 명(0.2%) 줄어든 반면 외국인은 204만 명으로 11만 명(5.6%) 증가했다. 내국인 인구는 2021년부터 4년 연속 감소하고 있다. 통계청 관계자는 “지난해부터 고용허가제가 확대되면서 비전문 취업 인구와 계절노동자들이 많이 들어오고 있다”며 “지역 특화 비자와 외국인 유학생 유치 등이 전체적인 외국인 증가에 기여하면서 총인구 증가에도 영향을 미쳤다”고 설명했다.

내국인 인구 구성을 보면 생산연령인구가 감소하고 고령인구가 늘어나는 양상이 뚜렷해지고 있다. 15~64세 생산연령인구는 3626만 명으로 2018년 이후로 감소세를 이어가고 있다. 반면 65세 이상 고령인구는 지난해 1012만 명을 기록해 조사가 시작된 이래 처음으로 1000만 명을 넘겼으며 전년(961만 명) 대비 5.3% 증가했다. 고령인구 비중도 18.6%에서 19.5%로 높아졌다. 대한민국 국민 5명 가운데 1명은 노인인 셈이다. 0~14세인 유소년 인구 100명 당 고령인구 수를 의미하는 노령화 지수는 186.7명으로 전년 대비 15.7명 증가했다. 2019년(122.3명)에 비해서는 5년 만에 64.4명 늘었다. 생산연령인구 100명당 부양해야 할 유소년 인구는 14.9명으로 전년보다 0.4명 줄었고 생산연령인구 100명당 고령인구인 노년 부양비는 27.9명으로 1.6명 늘었다.

가구 구성을 살펴보면 총가구는 2299만 7000가구로 전년 대비 1.2% 증가했다. 이 가운데 집단·외국인 가구는 3.1%(70만 3000가구)를 차지했고 나머지는 일반 가구로 집계됐다. 일반 가구 가운데 1인 가구는 804만 5000가구로 전체의 36.1%를 기록해 가장 비중이 높았다. 뒤이어 2인 가구(29%), 3인 가구(18.8%), 4인 가구(12.7%), 5인 이상 가구(3.3%) 순이었다. 가구원 수별 구성비는 2000년의 경우 4인 가구(31.1%)가, 2010년에는 2인 가구(24.3%)가 가장 많았으나 2015년 이후로는 1인 가구가 가장 많은 비중을 차지하고 있다. 통계청은 “4인 또는 5인 이상 가구에서 1인 가구가 분화하면서 1인 가구가 늘어나는 대신 4인 이상 가구는 줄어드는 현상이 나타나고 있다”고 설명했다.

18세 이상 내국인(4306만 5000명) 중 미혼 인구는 1273만 6000명(29.6%)이며 유배우 인구는 2430만 8000명, 사별·이혼 인구는 602만 2000명이다. 연령대별 미혼율은 20대 이하가 96%로 가장 높고 30대 53.4%, 40대 21% 등이었다.

이번 조사에서는 반지하와 옥탑 주택 조사도 처음으로 이뤄졌다. 반지하가 있는 주택은 26만 1000호, 옥탑이 있는 주택은 3만 4000호로 파악됐다. 반지하와 옥탑에 거주하는 가구는 각각 39만 8000가구, 3만 6000가구다. 지역별로는 수도권에 대부분의 반지하와 옥탑 주택이 분포해 있는 것으로 집계됐다. 반지하의 경우 97.3%, 옥탑은 90.6%가 수도권에 분포한 것으로 확인됐다.

< 저작권자 ⓒ 서울경제, 무단 전재 및 재배포 금지 >

shin@sedaily.com

shin@sedaily.com