2021년 7월부터 서울 강남 개발로 얻은 공공기여금을 강북에 쓸 수 있도록 허용한 국토의 계획 및 이용에 관한 법률 개정에도 불구하고 정작 제도가 공회전하고 있다는 지적이 제기된다. 삼성동 글로벌비즈니스센터(GBC) 조성 사업 이후 대규모 민간 부지 매각 협상이 더디거나 공공기여금을 두고 지방자치단체 간 갈등이 이어지고 있기 때문이다.

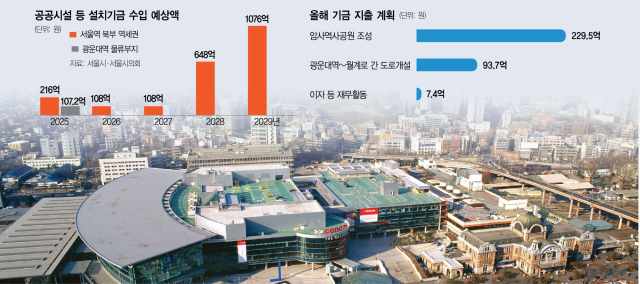

20일 서울시와 서울시의회에 따르면 서울시가 2024년부터 공공시설 등 설치기금을 운영 중이지만 전체 수입액이 약 323억 원에 불과한 상황이다.

공공시설 등 설치기금은 국토의 계획 및 이용에 관한 법률(국토계획법)과 서울시 공공시설 등 설치기금 조례에 근거해 지역균형발전을 도모하기 위해 조성된 기금이다. 2021년 7월 개정된 국토계획법이 시행되면서 대규모 유휴부지나 역세권 개발, 도시계획시설 복합화 사업 등 지구단위계획구역 내 개발 이익을 구역 외에서도 사용할 길이 열렸다.

과거에는 GBC처럼 강남에서 개발이 이뤄질 경우 강남구에서만 공공기여금을 사용할 수 있었지만 법 개정으로 강북에도 쓸 수 있게 됐다. 공공기여금은 용도지역 변경을 통한 용적률 상향 등 도시계획 변경에서 나온 개발이익 일부를 현금으로 받는 제도다. 공공기여금으로 조성된 공공시설 등 설치기금은 10년 이내 장기 미집행 도시계획시설 설치 △공공임대주택·공공기숙사 건립 △기반시설 및 공공시설 설치 등에 사용할 수 있다.

서울시는 박원순 시장 재임 시절인 2015년부터 강남에 쏠린 공공기여금을 균형발전 차원에서 강북 등 서울 전역에 사용해야 한다면서 국토교통부에 사용처를 관할 구에서 광역 시·도로 넓히도록 법 개정을 요청했다. 공공기여금이 강남에 집중되면서 지역 격차가 커지고 강남권 부동산 가격 상승으로 이어지는 악순환이 계속된다는 이유였다. 국회입법조사처에 따르면 2020~2021년 서울시 공공기여의 82%가 강남 3구에서 발생했다.

서울시는 법 개정 2년 후에야 조례가 제정되면서 2024년부터 현재까지 편성된 기금이 330억 6000만 원에 그친다. 2024년 406억 원이 편성됐지만 서울역 북부역세권 개발 착공 지연으로 전액 삭감됐다. 서울역 북부역세권 개발(2156억 원), 광운대역 물류부지 개발(107억 2000만 원) 등 2개 사업에서 확보한 공공기여가 총 2263억 2000만 원이지만 분할 납부가 가능해 일부만 납부된 상황이다.

서울시는 올해 기금을 장기 미집행 도시계획시설인 강동구 암사역사공원 조성(229억 5000만 원), 광운대역~월계로 간 도로개설(93억 7000만 원)에 투자할 계획이다. 강북 지역 개발 이익을 강남 지역에 집행하거나 같은 지구단위계획 구역 내 사용하는 것으로 강남 개발 이익을 균형 발전을 위해 강북 등 서울 전역에 투자하는 애초 의도는 이행되지 않는 셈이다.

제도 취지가 현실화되지 못하는 이유는 부동산 프로젝트파이낸싱(PF) 경색 등 부동산 불황으로 강남 대형 개발 사업 논의가 속도를 내지 못하면서 공공기여도 확보되지 않았기 때문이다. GBC의 경우 2016년 사상 최대인 1조 7491억 원을 확보했지만 국토계획법 개정 이전 사업인 탓에 공공기여가 강남에만 쓰인다. 이마저도 현재 설계안이 변경되면서 재협상 중이다.

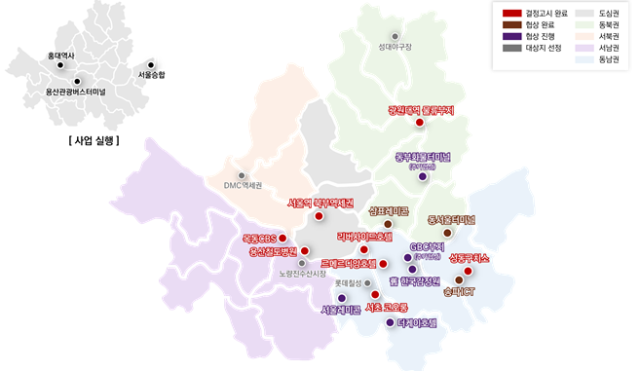

서울시는 민간 유휴부지 개발을 독려하기 위해 사전협상제도를 운영 중이다. 민간이 5000㎡ 이상 부지를 개발할 때 사전협상을 통해 시가 용도지역 상향 등 사업성을 높여주고, 사업자는 개발이익 일부를 공공기여하는 제도다. 하지만 서로 입장이 엇갈리면서 당장 성과가 나오는 대상지를 찾기 어렵다. 한 도시계획 전문가는 “제도가 제대로 활용된다면 강남 개발 이익으로 강북에서 줄줄이 좌초 중인 사업에 쓸 수 있을 것"이라며 “하지만 민간은 이익을 극대화하고 싶고, 시는 공공기여를 최대한 확보하려 하니 협상이 쉽지 않다”고 지적했다.

자치구 간 입장이 대립하고 있는 점도 제도 이행을 어렵게 하는 요소다. 강남구는 올해 3월 현금 공공기여 배분비율 상향을 추진했지만 강북 자치구 반대로 무산됐다. 현재는 법령에 따라 공공기여금 중 30%까지 자치구로 배분되고 나머지는 서울시로 귀속된다. 2015년 GBC 공공기여 협상이 한창일 때도 서울시가 공공기여금을 강북에 쓰겠다고 하자 강남구는 시를 상대로 소송전까지 벌였다. 강남구는 “역세권이나 도심 과밀로 도로·공공청사 등 기반시설과 공공시설이 부족한데 재원이 없어 설치계획도 못 세우는 상황”이라며 “현금 기부채납 배분비율 상한을 30%에서 50%로 높여야 한다”고 밝혔다.

< 저작권자 ⓒ 서울경제, 무단 전재 및 재배포 금지 >

kcy@sedaily.com

kcy@sedaily.com