미국 국방부가 희토류 광산을 운영 중인 민간기업의 최대주주로 올라선다. 희토류 등 글로벌 핵심 광물 공급망을 틀어쥐고 있는 중국이 수출통제를 강화하자 원자재 공급망 내재화에 속도를 내는 모습이다. 핵심 광물 확보가 미래 산업의 경쟁력을 좌우할 키(Key)로 부상하면서 글로벌 광물 전쟁이 본격화하고 있다는 평가가 나온다.

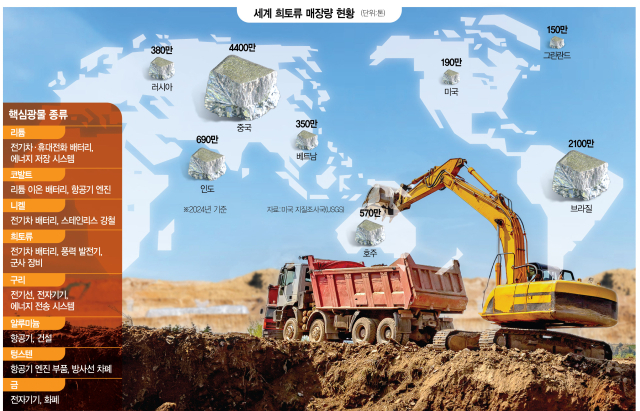

10일(현지 시간) CNBC에 따르면 미국 국방부는 희토류 광산 업체 MP머티리얼스의 전환우선주(CPS) 4억 달러(약 5500억 원)어치를 매수할 예정이다. 회사의 지분 15%에 달하는 규모로 주식 전환이 완료되면 미 국방부는 MP머티리얼스의 최대 주주로 올라서게 된다. 2017년 설립된 MP머티리얼스는 라스베이거스에서 약 60마일(97㎞) 떨어진 캘리포니아주 마운틴패스에 미국에서 유일하게 운영 중인 희토류 광산을 보유하고 있다. 텍사스주 포트워스에 희토류 금속과 자석을 생산하는 공장도 있다. 희토류는 글로벌 핵심 광물 중 하나로 란탄족 원소 15종에 스칸듐·이트륨을 더한 총 17개 원소를 가리킨다. 전기차 배터리, 반도체, 스마트폰부터 군수산업, 풍력발전 등 에너지 장비 등에 이르기까지 전방위적으로 쓰이지만 분리·정제 과정이 복잡하고 비용이 많이 든다. 이번 거래에 대해 미 국방부는 “미국의 희토류 자석 공급망 구축을 가속화할 공공·민간 파트너십”이라고 의미를 부여했다. 월스트리트저널(WSJ)은 “미국 정부가 중국의 지배력을 약화시키기 위해 민간기업과 이례적인 거래를 맺었다”는 해석을 내놨다.

앞서 도널드 트럼프 대통령은 핵심 광물 생산을 늘리기 위해 국방물자생산법(DPA)의 제한 요건을 완화하는 비상 권한을 발동했고 미국의 해저 광물 자원 탐사, 감별, 채굴, 가공 역량을 신속히 개발하는 내용의 행정명령에도 서명했다.

미국과 전 분야에서 패권 경쟁을 벌이고 있는 중국은 희토류 등 핵심 광물 수출을 제한하는 방식으로 협상력을 키우고 있다. 중국은 한발 더 나아가 해외 광산과 지하 자원 등에 대한 투자에 적극 나서고 있다. 호주 그리피스아시아연구소에 따르면 중국이 지난해 전 세계에서 사들인 광산 규모는 2013년 이후 가장 많았다. 올해도 쯔진마이닝이 카자흐스탄의 금광을 12억 달러(약 1조 6386억 원)에 인수하겠다고 발표했고 바이인비철금속그룹은 영국 아피안으로부터 브라질의 구리·금광을 4억 2000만 달러(약 5735억 원)에 사들이는 등 대규모 인수가 이어지고 있다. 기업 자문 회사 SP엔젤의 존 마이어 분석가는 “중국은 자신들이 독점하고 있는 핵심 자원에서 서방을 배제하기 위한 거래에 집중하고 있다”며 “누군가 원자재 채굴에 근접할 때마다 중국이 수표 다발을 들고 달려온다”고 전했다. 중국 기업들의 핵심 광물 독점력이 높아지면서 가격 결정권도 강해지고 있다. 베이팡시투·바오강강롄 등 중국 내 주요 희토류 기업들은 최근 희토류 정광(함유량 50%) 가격을 전년 동기 대비 14.14% 높은 톤당 1만 9109위안(약 366만 원)으로 인상했다.

전 세계 주요국도 핵심 광물 공급망을 확보하는 데 총력을 기울이고 있다. 일본은 에너지·금속광물자원기구(JOGMEC)를 중심으로 기술 지원을 확대하는 한편 미쓰이그룹 등 종합상사를 통한 현지 광산 지분 투자를 이어가는 중이다. 내년에는 일본 최동단에 위치한 미나미도리섬에서 100~150㎞ 떨어진 곳에 시추선을 정박하고 심해 5500m 깊이에서 희토류 광물을 추출하는 프로젝트에도 나선다. 순조롭게 진행되면 2028회계연도부터 민간 부문에서 희토류를 사용할 수 있을 것으로 관측된다.

희토류 매장량이 세계 3위에 달하는 인도는 희토류 자석을 생산하는 민간기업을 대상으로 최대 250억 루피(약 4010억 원) 규모의 보조금 지원 프로그램을 계획 중이다. 향후 7년 동안 자국에서 채굴한 원자재를 사용해 네오디뮴과 프라세오디뮴 기반 자석 4000톤을 생산하는 것을 목표로 대기업 3~4곳을 지원할 예정이다.

< 저작권자 ⓒ 서울경제, 무단 전재 및 재배포 금지 >