중국이 올해 4월 24일 ‘우주의 날’에 맞춰 유인우주선 선저우 20호를 발사했다. ‘우주의 날’은 1960년대 원자폭탄·수소폭탄 개발에 이어 1970년 첫 인공위성 발사로 이른바 ‘양탄일성(두 개의 폭탄과 하나의 위성)’에 성공한 것을 기념해 10년 전 제정됐다. ‘양탄일성의 아버지’로 불리는 인물이 바로 첸쉐썬(錢學森)이다. 그는 2009년 별세했지만 인류 최초의 달 뒷면 샘플 채취, 달 연구 기지 건설 계획 등 중국의 ‘우주 굴기’가 가속화할 때마다 중국 언론에 등장했다.

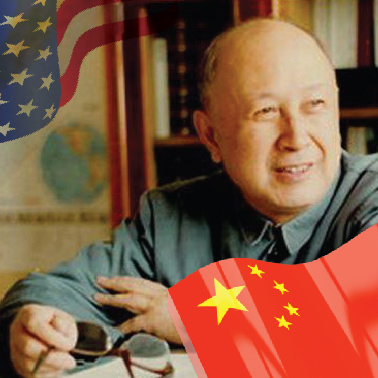

‘중국 미사일·우주 개발의 시조’인 첸쉐썬은 1911년 저장성 항저우에서 태어났다. 미국 캘리포니아 공과대학(칼텍)에서 박사 학위를 받은 뒤 2차 세계대전 당시 미국의 미사일 연구에 공로를 세우는 등 세계적인 항공우주 학자로 성장했다. 그가 공동으로 만든 칼텍 로켓 동아리는 미 항공우주국(NASA·나사) 제트추진연구소의 모태가 됐다. 하지만 매카시즘 광풍이 휩쓸던 1950년 ‘중국 스파이’로 몰려 군사기밀 연구 제외, 구금과 감시 등의 고초를 겪자 칼텍 교수 자리를 버리고 중국으로 귀국했다. 이후 첸쉐썬은 중국 과학원 역학연구소를 창설해 핵 개발과 인공위성 발사를 주도했고 2003년 유인우주선 발사의 토대를 닦았다.

미국은 20세기 초반만 해도 독일·영국 등 유럽에 밀려 과학기술 후발국이었다. 그러다 2차 세계대전과 독일 나치의 박해를 피해 알베르트 아인슈타인 등 세계적 석학들이 미국으로 대거 망명하면서 과학 강국으로 도약했다. 지금도 미국은 과학·기술·공학·수학(STEM) 분야 연구원의 20% 이상을 해외 인재들로 채우고 있다. 하지만 도널드 트럼프 미 대통령이 연구 예산 삭감을 강행하면서 ‘첸쉐썬 부메랑’ 재연 우려가 나오고 있다. 프랑스·영국 등 유럽 국가와 중국은 연구 보조금 증액, 체류 절차 간소화 등 종합 패키지를 내걸고 미국을 떠나려는 과학자들을 향해 구애 경쟁을 벌이고 있다. ‘이공계 인재 탈출’은 미국보다 한국이 더 심각하다. 해외 인재는 고사하고 우리 인재라도 잡지 못한다면 초격차 기술 개발을 통한 신성장 동력 발굴은 공염불에 그칠 것이다.

< 저작권자 ⓒ 서울경제, 무단 전재 및 재배포 금지 >

choihuk@sedaily.com

choihuk@sedaily.com