국내 기업 10곳 중 6곳이 생산성 혁신을 위해 인공지능(AI)을 업무에 도입한 것으로 조사됐다. 그러나 이들 중 상당수가 AI 서버 구축 과정에서 발생하는 막대한 비용 장벽에 한계를 느끼는 것으로 나타났다. 하루가 다르게 높아지는 AI 인재의 몸값이나 AI 활용을 위한 데이터 가공 과정도 부담 요인으로 꼽혔다.

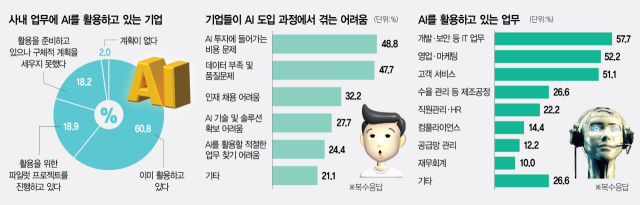

서울경제신문이 삼성전자 등 국내 148개 제조·금융·정보기술(IT)·바이오·유통 기업 최고경영자(CEO)들을 대상으로 실시한 설문조사에서 사내 업무에 AI를 활용하고 있다고 응답한 기업은 60.8%(90개사)에 달했다. AI 활용을 위해 파일럿 프로젝트를 진행하고 있다는 기업 비중도 18.9%를 기록했다. ‘AI 활용을 준비하고 있지만 구체적 계획을 세우지 못했다’는 기업은 18.2%였고 ‘계획이 없다’고 응답한 기업은 2.0%에 그쳤다.

업무에 이미 AI를 도입했다고 응답한 기업들의 CEO는 가장 큰 걸림돌(복수 응답 가능)로 AI 투자에 들어가는 비용 문제(48.8%·44개)를 꼽았다. 원활하게 작동하는 AI용 서버를 구축하려면 최소 수백 대에서 수천 대의 AI 가속기를 갖춰야 하는데 엔비디아의 AI 가속기는 한 대당 기본 5000만 원이 넘어갈 정도로 가격이 높다. 그나마도 엔비디아가 AI 가속기 시장의 90% 이상을 확보한 독점 구도가 지속되면서 물량 확보마저 어렵다. AI 활용에 친숙하지 않은 비IT 사업군의 경우 막대한 비용 투자를 감수하면서 AI 도입을 선제적으로 결정하기 쉽지 않은 이유다.

설문에 응한 한 제약사 CEO는 “AI를 사업에 활용하는 게 더 효율적인지 여부도 알 수 없는 만큼 공신력 있는 기관에서 케이스 스터디를 진행해 실질적인 조언을 해줬으면 좋겠다”고 말했다.

기업들은 투자 비용 외에도 데이터 부족 및 품질 문제(47.7%·43개), AI 인재 채용의 어려움(32.2%·29개), AI 기술과 솔루션 확보의 어려움(27.7%·25개) 등을 AI 도입 과정의 난제라고 지적했다.

데이터 문제는 비용 문제와 맥을 같이한다. 기업이 가진 데이터 양 자체가 부족하거나 방대한 데이터를 보유하고 있다고 하더라도 AI 도구가 요구하는 형식과 맞지 않다면 재가공 문제가 발생한다. 이 경우 전문 인력 고용에 따라 추가 비용을 부담해야 하는 것은 물론 재가공에도 상당한 시간을 들여야 한다.

천정부지로 뛰는 AI 인재의 몸값도 기업들로서는 부담이다. 챗GPT를 개발한 오픈AI는 핵심 인력에게 1000만 달러(약 138억 원)의 스톡옵션을, 메타는 스톡옵션과 성과급을 포함해 최대 251만 달러(약 34억 원)를 준다. 한 명의 인재에게 이러한 비용을 부담할 수 있는 한국 기업은 많지 않다.

설문에 참여한 확장현실(XR) 기업의 CEO는 “AI와 밀접한 연관이 있는 테크 기업이 아니라면 높은 비용을 투입해 AI 인재를 확보해서 얻을 수 있는 효용이 어느 수준일지 생각해볼 필요가 있다”며 “시중 소프트웨어(SW)로도 충분히 기업 운영이 가능하다면 당장에 AI 인력을 확보할 필요성은 적을 것으로 생각한다”고 했다.

AI를 업무에 도입한 기업들조차 아직 심도 깊은 활용 단계에는 들어서지 못했다는 지적도 나온다. 국내 기업들이 AI를 적기에 도입하지 못하면 생태계에서 도태될 수 있다는 두려움 때문에 도입했지만 ‘겉핥기’ 식으로만 쓰고 있다는 것이다.

응답 기업들이 AI를 도입한 업무는 주로 개발·보안 등 IT 업무(57.7%), 영업·마케팅(52.2%), 고객 서비스(51.1%) 등으로 초보적인 수준의 AI가 담당할 수 있는 데 그쳤다. 기업의 수익 개선에 직접적으로 연관되는 수율 관리 등 제조 공정(26.6%), 공급망 관리(11%) 응답 비중은 상대적으로 낮았다. 장기간 구축해놓은 기존 체계를 뒤엎고 AI를 도입할 정도의 기술 고도화와 제도 개선이 아직 이뤄지지 않았다는 평가도 나왔다.

한 제조 대기업의 CEO는 “AI 생태계에 대한 전반적인 이해가 부족하고 AI 모델에 대한 신뢰도 역시 부족하다”고 토로했다. 국내 대표 금융사 CEO는 “빠르게 변화하는 AI 업계의 특성에 비해 금융권은 상대적으로 개발에 있어 준수해야 할 프로세스와 제한된 개발 환경 등이 제약 사항으로 작용하는 부분이 있다”고 진단했다.

< 저작권자 ⓒ 서울경제, 무단 전재 및 재배포 금지 >

we1228@sedaily.com

we1228@sedaily.com