“투자자들은 정부가 세제 등에서 엄청난 혜택을 주지 않는 이상 결코 한국 시장에 머무르지 않습니다. 규제만 많은 한국 시장에서 시작할 유인이 없기 때문입니다. 한국 기업을 더 이상 잡은 고기로 인식해서는 안 됩니다.”

기획재정부 1차관을 지낸 김용범 해시드오픈리서치 대표는 1일 “정부와 당국자들은 더 이상 한국의 창업가와 투자자들이 ‘우물 안 고기’처럼 국내시장에서 활동할 수밖에 없다는 전제에서 벗어나야 한다”며 이같이 말했다.

실제 미국 헬스케어 기업 ‘눔(Noom)’의 공동 창업자인 정세주 이사회 의장은 한국에서 처음 창업을 했지만 2005년 미국 뉴욕을 기반으로 체중 감량 등 건강관리 플랫폼을 출범해 현재 기업가치를 37억 달러(약 5조 원)까지 성장시켰다. 올해 ‘CES 2024’에서 열린 정 의장의 강연에는 미국에서의 사업 성공 스토리를 전수받으려는 국내 기업인들로 가득 찼다. 김용진 서강대 경영학과 교수는 “새 아이디어로 창업을 하더라도 대기업을 중심으로 한 규제가 너무 많아 인수합병(M&A)이 쉽게 이뤄지지 않는다”고 지적했다.

문제는 우리 정부와 정치권의 현실 인식이 부자 감세 프레임, 기계적인 균형발전 논리에 갇혀 있는 점이다.

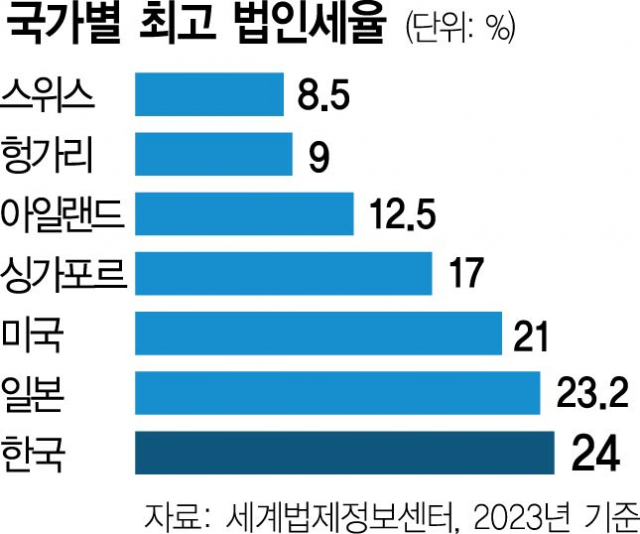

우리의 법인세 조세 경쟁력은 경제협력개발기구(OECD) 38개 회원국 중 34위다. 윤석열 정부 들어 2022년 법인세 최고세율을 25%에서 22%로 인하하는 내용의 세법 개정안을 국회에 제출했지만 고작 1%포인트 낮추는 데 그쳤다. 여전히 OECD 회원국 평균보다 2.8%포인트 높다. 한국중견기업연합회는 올해 초 자체 조사를 통해 중견기업의 58.6%가 “법인세 인하가 투자 확대에 가장 도움이 된 정책이었다”고 평가했다고 밝혔다. 최소한 동등하게 경쟁할 여건을 조성함으로써 민간기업의 투자심리를 살리고 경제에 활력을 불어넣는 선순환이 필요하다는 의견이다.

최고세율 50%(최대주주 할증 20%)에 달하는 상속세 완화도 절실하다. 쓰리쎄븐·유니더스·농우바이오 등과 같이 상속세 부담으로 회사 문을 닫은 사례는 어제오늘 일이 아니다. 한미약품그룹과 OCI그룹이 통합 계약을 체결한 것도 한미약품그룹의 상속세 재원 마련 목적이 컸다. 특히 여러 중견·중소기업들이 상속·증여세 부담을 줄이고자 주가를 누른다는 것은 공공연한 비밀이다.

지역균형발전을 명분으로 한 수도권 규제도 변화가 필요하다. 2차전지·바이오·로봇 등 신산업 기업 상당수는 인력 확보에 유리한 수도권 입지를 원한다. 그러나 수도권정비계획법·개발제한구역보전부담금·상수원보호구역 등 각종 산업 입지 규제가 걸림돌이다. 박양수 대한상공회의소 지속성장이니셔티브(SGI) 원장은 “클린테크나 인공지능(AI) 접목 등 신산업에 대한 투자가 적극적으로 이뤄지기 위해서는 규제 완화와 세제 혜택, 안정적인 전력 공급 등 정책적 뒷받침이 필요하다”고 말했다.

< 저작권자 ⓒ 서울경제, 무단 전재 및 재배포 금지 >

garden@sedaily.com

garden@sedaily.com