중국 반도체 업계의 한국 인재 빼돌리기가 갈수록 대범해지고 있다. 고액 연봉은 물론이고 한국에 연구개발(R&D)센터를 지어 국내 근무도 허용하겠다면서 반도체 고급 인재를 흔드는가 하면 특정 부품 업체에서 표적 스카우트를 시도하는 등 ‘인재 사냥’이 집요해지는 모습이다.

14일 전자 업계에 따르면 최근 국내 A 인력 채용 사이트에서 중국 쑤저우에 본사를 둔 익명의 반도체 소재 기업이 연구소장(임원)급 대우를 해준다며 한국 베테랑 엔지니어 영입에 나섰다. 이들은 채용 공고에 ‘한국 사무실과 연구소 구축을 위해 R&D 엔지니어를 모집하고 있다’고 소개했다. 국내 인력을 중국으로 데려가는 데서 나아가 아예 한국에 R&D 연구소를 차려 국내 반도체 인재를 대거 흡수하겠다는 얘기다.

심지어 이들은 국내 중견 반도체 부품 회사인 티씨케이(064760)와 케이엔제이(272110) 출신자를 우대한다며 구체적인 회사 이름까지 거론했다. 티씨케이는 반도체 장비 안에서 웨이퍼를 고정하는 소재인 실리콘카바이드(SiC) 링 시장 글로벌 1위 기업이다. 케이엔제이도 이 분야에서 경쟁력을 확보하고 있는 코스닥 상장 업체다. 공고를 낸 중국 회사는 SiC 링 현지화 작업에 착수한 것으로 보인다.

문제는 이렇게 중국으로 건너간 국내 반도체 인재들이 직전 직장에서 체득한 핵심 기술을 유출하는 사례가 늘고 있다는 점이다. 실제로 최근 삼성전자와 SK하이닉스 임원 출신인 최 모 씨가 국내 핵심 반도체 기술을 중국에 이식하려다 구속된 바 있다.

과거 삼성전자 등 대기업 출신 인재를 주로 빼돌리던 중국이 최근에는 소재·부품·장비 등 반도체 생태계 전반에서 인재를 흡수하는 것도 이전과 다른 양상이다. 중국으로서는 미국의 강도 높은 반도체 압박에 공급망 현지화가 불가피한 만큼 향후 선진 기술을 가진 한국 엔지니어들에게 더욱 노골적인 조건을 내걸고 접근할 가능성이 크다.

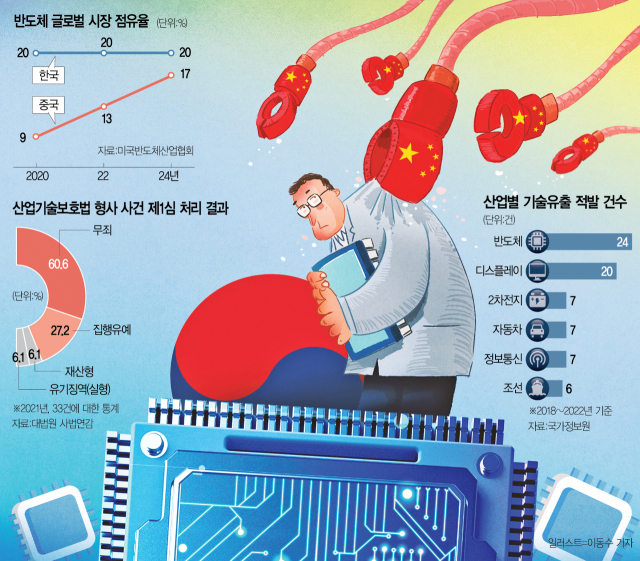

반도체 전문가들은 중국의 집요한 인재 공략에 맞서 대비책을 세워야 한다고 조언한다. 미국이나 대만이 국가 핵심 기술 유출을 중범죄로 보고 대응하는 한편 우리나라는 상대적으로 처벌이 가벼워 인재 유출의 허들이 낮다는 게 전문가들의 지적이다. 안기현 한국반도체산업협회 전무는 “중국 취업 자체가 문제라기보다는 국내의 민감한 기술을 빼돌리는 것이 문제”라며 “핵심 기술 유출에 대한 처벌을 강화해야 한다”고 강조했다.

中 "올 반도체 76만 대군 양성"…韓 中企 인력까지 싹쓸이

“면접 합격 시 연봉은 이슈(문제)가 안 된다.”

최근 중국의 한 반도체 소재 업체는 국내 채용 공고 사이트에 이 같은 내용의 채용 정보를 올렸다. 구체적인 액수는 제시하지 않았지만 지금 받는 것보다 무조건 더 많은 연봉을 보장한다고 암시하는 것이다. 실제 중국 반도체 기업들은 국내 인재 채용 과정에서 최소 2~3배 높은 연봉을 제시하는 것으로 알려졌다. 김형준 차세대지능형반도체사업단장은 “판교 등 반도체밸리에 들어선 상당수 중국 기업들이 한국 엔지니어들에게 높은 급여 수당을 제시하며 데려가는 경우가 비일비재하다”고 설명했다.

중국 반도체 회사들이 한국 인력을 적극적으로 찾아나서는 것은 현지 정부의 ‘반도체 굴기’ 기조와 깊은 관련이 있다. 중국 당국은 2015년 ‘중국 제조 2025’ 정책을 발표하면서 반도체 자급률을 2025년까지 70%로 끌어올리겠다고 밝혔다.

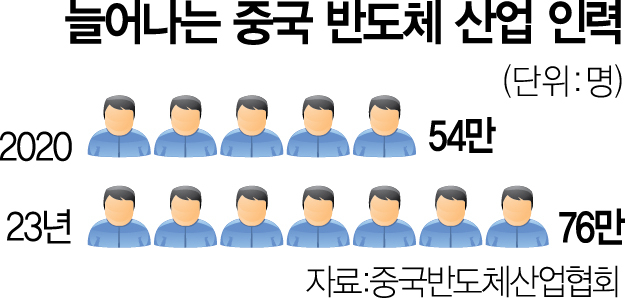

이 목표를 실현하기 위한 핵심 전략이 인력 양성이다. 중국반도체산업협회는 올해까지 현지 반도체 인력을 76만 명까지 늘리겠다고 선언했다. 2020년 당시의 54만 명보다 무려 40.7%나 증가한 수치다.

이를 위해 반드시 수반돼야 하는 것이 한국의 반도체 엘리트 영입이다. 한국은 삼성전자와 SK하이닉스를 주축으로 세계 최고의 반도체 제조 기술을 보유했다. 이 회사들에서 일하며 첨단 기술을 익힌 인력들이 한반도 곳곳에 포진해 있다. 중국은 자국 반도체 연구개발(R&D) 생태계에 ‘촉매’ 역할을 할 한국 엔지니어를 끌어들여 핵심 기술을 확보하는 데 더욱 속도를 내는 전략을 펴고 있다.

사실 이런 한국 인력 끌어들이기가 최근에만 있었던 것은 아니다. 현지 메모리 업체에는 이미 상당수 한국인들이 기술 개발에 참여한 것으로 알려졌다. 2019년에는 미국의 경제 보복으로 경영이 힘들어진 중국 메모리 업체 푸젠진화가 ‘10년 이상 삼성전자·SK하이닉스에서 근무한 경험이 있는 엔지니어를 뽑는다’는 공고를 올렸다가 국내에서 논란이 일자 삭제한 사례도 있다.

문제는 중국의 반도체 인재 사냥이 칩 제조를 넘어 소재·부품·장비 등 반도체 공급망 전방위로 퍼져나갈 가능성이 크다는 점이다.

실제 중국은 미중 갈등으로 인한 압박에 따라 반도체 생태계 내재화를 서둘러야 하는 내부적 숙제를 안고 있다. 미국은 반도체과학법 등을 통해 18㎚(나노미터·10억분의 1m) 이하 D램, 128단 이상 낸드플래시, 14㎚ 이하 시스템반도체 생산에 필요한 자국 장비의 중국 수출까지 제한한 바 있다. 당면 문제를 해결하기 위해 중국은 소재·부품·장비 현지화와 우수 기술을 보유한 한국인 기술자 영입에 속도를 올릴 수밖에 없는 것이다.

중국의 인재 흡수에 우리 정부가 상대적으로 안일하게 대응하고 있는 것 아니냐는 우려의 목소리도 나온다. 특히 세계 파운드리(반도체 위탁 생산) 1위 기업인 TSMC를 보유한 대만의 인력 보호 정책과 비교하면 인재 유출의 허들이 낮아도 너무 낮다는 지적이 끊임없이 제기되고 있다.

실제 대만 노동부는 2021년 중국 반도체 업체가 현지 채용 정보 사이트를 통해 고용을 시도하는 것을 차단하는 법을 강화했다. 중국 업체의 구인 광고가 발각될 경우 10만~50만 대만달러(약 416만~2081만 원)가 벌금으로 부과되고 구인 중개 행위를 하면 최대 500만 대만달러(약 2억 원)를 물린다. 또한 지난해에는 핵심 기술 보호를 위해 경제간첩죄를 신설했다. 반도체 핵심 기술 영업 비밀 사용이나 누설 시 이를 간첩 행위로 보고 5~12년 이하의 유기징역 또는 약 42억 원에 달하는 벌금을 부과한다.

한국의 경우 국가핵심기술 유출 범죄를 저지른 사람에게 ‘산업 기술의 유출 방지 및 보호에 관한 법률’을 적용해 3년 이상 징역과 15년 이하 벌금을 병과할 수 있다. 하지만 강력한 처벌은커녕 ‘솜방망이’ 판결을 내리기 일쑤다. 지난해 발간된 대법원 사법연감에 따르면 2021년 산업기술보호법 1심 형사 공판 사건 33건 중 87.8%가 무죄 또는 집행유예로 판결됐다. 재산형이나 실형을 받은 경우는 33건 중 4건에 불과했다.

반도체 업계에서는 이러한 정부의 관심 부족과 느슨한 대응이 한국의 반도체 경쟁력 확보를 저해하는 요소가 될 것이라고 주장한다. 인력 부족 현상이 글로벌 반도체 업계 전체에 퍼진 만큼 국내 인력들이 중국은 물론 미국·유럽에까지 유출되면서 상황이 걷잡을 수 없이 커질 것이라는 진단이다. 김 단장은 “중국 업체에 개인이 취업하는 것을 제도적으로 막기는 쉽지 않다”며 “국내 퇴임 임원을 비롯한 기술자들을 적극 활용할 수 있는 정책이 필요하다”고 말했다.

< 저작권자 ⓒ 서울경제, 무단 전재 및 재배포 금지 >

we1228@sedaily.com

we1228@sedaily.com