삼성전자가 경기 용인시에 300조 원을 투자해 세계 최대 규모의 ‘시스템 반도체 클러스터’를 짓기로 결정한 가운데 그 배경에도 관심이 쏠리고 있다. 삼성전자가 국내에 신규 반도체 단지 건설을 발표한 것은 2014년 평택캠퍼스 이후 이번이 9년 만이다.

재계는 이번 투자가 무엇보다 삼성전자의 위기감에서 비롯된 것으로 보고 있다. 특히 세계 최고 반도체 기업으로 급부상한 대만 TSMC와의 경쟁에서 더 이상 밀려서는 안 된다는 위기 의식이 컸다는 게 삼성 관계자들의 설명이다. TSMC와 생산능력 격차가 지나치게 벌어지고 있어 이대로라면 1등 경쟁이 어려울 수 있다고 판단했다는 것이다.

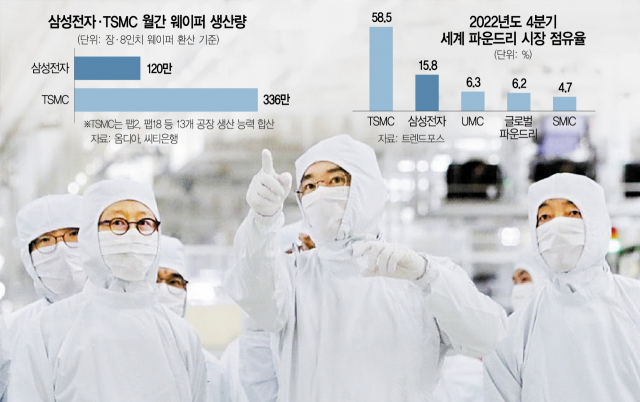

실제 16일 시장조사 업체 옴디아에 따르면 현재 TSMC가 운영 중인 13개 팹(공장) 생산능력을 8인치 웨이퍼 기준으로 환산할 경우 월간 약 336만 장에 이른다. 이는 삼성전자 파운드리 생산능력(월 120만 장)의 3배에 이르는 물량이다.

반도체 업계의 한 관계자는 “반도체 산업은 제조 및 생산능력이 그 자체로 제품 혁신을 주도하기 때문에 설계 1등 기술을 갖춘 미국도 결국 생산 시설을 확보하는 방향으로 수십년 만에 전략을 변경한 것”이라며 “캐파 확대에 끊임없이 투자하지 않으면 생존 경쟁에서 밀려나게 된다”고 설명했다. TSMC는 앞서 미국 아리조나와 일본 구마모토에 공장 신설을 선언하는 등 공격적 투자를 끊임없이 진행하고 있다.

하지만 단순히 ‘경영 전략’으로는 이번 투자가 설명되지 않는 측면도 있다. 삼성의 투자 결정은 이미 기정사실에 가까웠고 이에 따라 미국은 물론 유럽 주요 국가들도 각종 보조금과 세제 혜택을 앞세워 삼성에 러브콜을 보냈기 때문이다. 더구나 우리나라는 기업이 한 번 투자를 결정해도 지자체의 늑장 행정, 인허가 지연, 이기주의 등으로 실제 집행까지 난항을 겪는 경우가 많다. 송전선 때문에 5년을 허비한 삼성 평택 캠퍼스, 공업용 용수 문제로 1년 6개월이 지연된 SK하이닉스 용인반도체클러스터 등이 모두 이런 사례다.

삼성의 한 고위 관계자는 이에 대해 “이재용 회장을 비롯해 삼성 경영진은 적어도 아직까지 ‘같은 조건이면 국내에 우선 투자한다’는 사업보국(事業報國) 정신을 DNA 속에 가지고 있다”고 설명했다. 최근 반도체 산업이 주요 선진국들의 패권 전쟁으로까지 번지는 상황이지만 단순히 기업 유불리를 떠나 생산 유발 700조 원, 고용 유발 160만 명의 경제 효과를 다른 나라에 줄 수 없다는 최고 경영진의 판단이 이번 투자의 결정적 배경이 됐다는 것이다. 이재용 삼성전자 회장이 지난해 회장 취임 이후 전국 사업장을 순회하면서 ‘상생’을 강조하고 앞으로 10년 동안 지방에 60조 원 투자를 결정한 데도 이런 철학이 숨어 있다.

삼성의 국내 투자를 이끌어내기 위한 정부의 노력도 ‘한 방’으로 작용했다. 경제 부처와 재계 등에 따르면 정부는 지난해 하반기부터 삼성을 상대로 파운드리 국내 투자를 물밑에서 설득해왔다. 심지어 산단 부지 후보군이 어느 정도 추려졌던 올해 초까지도 삼성이 국내에 투자를 할지 여부가 최종 결정되지 않았었다는 게 정부 관계자들의 설명이다. 이 과정에서 정부는 반도체 투자에 대한 법인세 세액공제 확대, 첨단산단에 대한 그린벨트 및 용적률 확대 등 가능한 대안을 모두 제시해 삼성을 움직였다. 신규 반도체 산단 부지로는 용인 외에도 평택·안성 등이 거론됐지만 관련 업종 기업들과의 시너지 효과를 극대화할 수 있는 용인이 최종 낙점된 것으로 알려졌다.

정부의 한 고위 관계자는 “평택이나 용인 반도체 공장의 전례가 반복되지 않도록 정부와 지자체가 원팀으로 움직여 속도감 있는 결과물을 만들 것”이라고 말했다.

< 저작권자 ⓒ 서울경제, 무단 전재 및 재배포 금지 >

squiz@sedaily.com

squiz@sedaily.com