비대면 진료 도입과 뗄 수 없는 처방의약품 배달을 제도화하려면 약사법 개정이 필요하다. 하지만 개정안이 발의조차 되지 않은 데다 약사 단체가 “대면 원칙을 훼손한다”며 강하게 반대하고 있어 가시밭길이 예상된다. 일각에서는 의사보다 약사들의 반대가 비대면 진료 법제화의 가장 큰 걸림돌이 될 수 있다고 보고 있다.

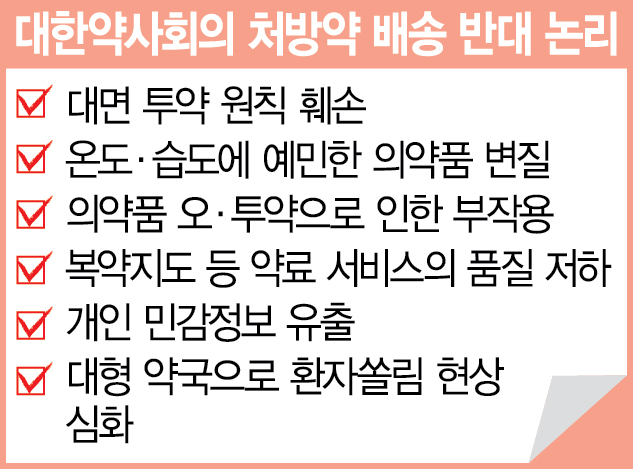

약사법 제50조 제1항은 ‘약국 개설자 및 의약품 판매업자는 그 약국 또는 점포 이외의 장소에서 의약품을 판매해서는 안 된다’고 규정하고 있다. 약사가 이를 위반해 의약품을 약국 외 장소에서 판매하고 약제비 등을 청구하면 업무 정지와 같은 행정처분을 받을 수 있다. 대한약사회를 중심으로 약사 단체가 처방약 배송을 비롯해 화상투약기, 편의점 안전 상비약 판매 등을 일관되게 반대해 온 것도 ‘대면 투약’ 원칙을 훼손한다는 이유에서였다. 약사회 관계자는 “비대면 진료가 데이터를 주고받는 의료 영역이라면 의약품 배송은 현물이 오가는 과정이기 때문에 별개의 사안”이라며 “의약품 배송 과정에서의 변질과 오배송을 막는 등 안전성을 담보하기 위한 법적 보완 장치를 마련하는 과정이 선행돼야 한다”고 강조했다.

비대면 진료를 전면 허용할 경우 진료 후 발행되는 처방전과 조제약 전달 체계 개편이 불가피하다. 이를 위해서는 보건복지부가 약사회와 협의체 등을 꾸려 논의하는 과정을 밟아야 하지만 약정협의체는 2019년 출범된 이래 △품절약 등 의약품 공급 안정성 문제 △의료기관과 약국 간 단합 문제 개선 등의 안건으로 두 차례 협상을 진행했을 뿐 3년 가까이 가동되지 않고 있다.

하지만 다양한 영역에서 의약품 전달 과정의 편의성을 높이기 위한 시도가 이어지고 있다. 지난해 7월 과학기술정보통신부로부터 2년간 실증특례를 받은 화상투약기는 다음 달 초부터 수도권 10개 약국에 설치된다. 약국이 문을 닫은 시간에 환자가 기계 앞에 설치된 모니터를 통해 증상을 말하면 약사가 화상으로 일반의약품을 추천하는 비대면 시스템이다. 오프라인 대형 약국 체인이 비대면 진료에 진출하는 사례도 있다.

< 저작권자 ⓒ 서울경제, 무단 전재 및 재배포 금지 >

realglasses@sedaily.com

realglasses@sedaily.com