중국 경제의 경착륙 우려가 커지면서 국내 산업계도 극도로 긴장하고 있다. 중국은 한국 수출의 4분의 1을 차지하고 철강·화학·기계·자동차·반도체 등 국내 주력 산업과 밀접해 중국의 위기가 한국으로 전이될 가능성이 높기 때문이다.

중국발 회색 코뿔소 현실화

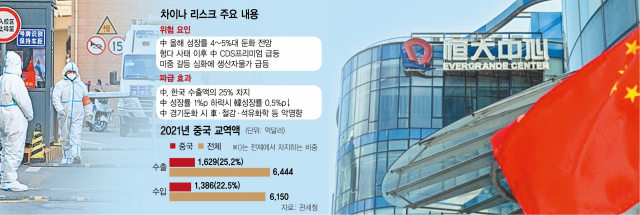

20일 재계에 따르면 지난해 8.1% 경제성장률을 기록한 중국이 올해 4%대 성장에 그칠 수 있다는 분석이 잇따르고 있다. 경제협력개발기구(OECD)는 최근 올해 중국 성장률 전망치를 0.7%포인트 낮춘 5.1%로 제시했고 세계은행도 지난해 10월 5.4%에서 12월 5.1%로 하향 조정했다. 투자은행 골드만삭스는 4.3%, JP모건은 4.9%로 전망했다. 중국은 내부적으로 생산자 물가 급등과 공동 부유 정책에 따른 산업 규제, 헝다그룹발 부동산 리스크 등 겹악재에 둘러싸였고 베이징 동계올림픽을 앞두고 코로나19 억제를 위한 강도 높은 방역까지 시행하고 있다. 여기에 미국과의 패권 다툼도 좀처럼 진정되지 않고 있다. 중국의 신용디폴트스와프(CDS) 프리미엄도 지난해 1월 28.0bp에서 10월 57.7bp까지 치솟은 뒤 지난해 말 40bp 안팎을 기록하며 심상치 않은 모습이다. CDS 프리미엄은 부도 가능성을 나타내는 지표로 중국의 신용 위험이 그만큼 높아졌다는 뜻이다.

中 수출비중 25% 달하는데

중국의 위기는 곧 한국의 위기다. 관세청에 따르면 지난해 중국 수출액은 1,629억 달러로 총 수출(6,444억 달러)의 25.2%를 차지한다. 현대경제연구원은 중국 경제성장률이 1%포인트 떨어질 경우 한국 성장률에 0.5%포인트의 하락 압력을 줄 수 있다고 분석했다. 박상현 하이투자증권 연구원은 “1분기 중 충격이 본격화될 수 있다는 우울한 전망이 확산되지만 높은 물가와 강력한 방역으로 경기 부양책을 가동하기도 어려운 상황”이라며 “중국의 경기 경착륙이 현실화하면 한국은 물론 글로벌 경기와 금융시장에 회색 코뿔소가 될 수 있다”고 분석했다.

산업계의 우려도 커지고 있다. 오랜 기간 중국 의존도가 높았던 철강과 석유화학·중장비뿐만 아니라 반도체와 디스플레이·배터리 등 고부가가치 첨단 산업도 중국을 겨냥해 다수 생산 거점을 확보한 만큼 안심할 수 없다. 국내 주력 산업이 모두 엮인 셈이다.

삼성전자·현대차·포스코 영향권

특히 그간 중국 사업의 부진에서 벗어나고자 조직 개편 등을 통해 반전을 노린 삼성전자와 현대자동차도 최근 위기 대응에 분주해졌다. 삼성전자는 중국사업혁신팀을 신설하고 모바일 사업과 공급망 관리 강화에 나섰지만 중국의 경기 둔화로 소비 심리가 급격히 냉각할 경우 주요 전략의 효과성이 떨어질 수 있다. 현대차도 전략형 모델을 앞세우고 맞춤형 마케팅을 펼치고 있지만 시장 자체가 받쳐주지 못하는 상황에 직면할 수 있다. 우리나라 대표 수출 품목인 반도체 역시 중국 상황을 예의주시하고 있다. 지난해 우리나라 반도체 수출액 1,280억 달러 가운데 39.3%인 502억 달러가 중국에서 발생했다. 중국은 바이두 등 굴지의 현지 정보기술(IT) 기업의 반도체 수요가 늘어 성장이 예상되지만 경기 경착륙이 현실화할 경우 부정적인 영향을 피하기 어렵다는 시각이 우세하다.

철강 업계는 당장 직접적 영향이 크지 않겠지만 중국 경기 둔화가 본격화하면 자동차 등 전방 산업의 수요 감소로 공급 과잉 이슈가 다시 불거질 수 있다. 중국 내에서 소비되지 않은 철강재가 국내로 유입되면 국내 업체의 수익성 악화로 이어진다. 석유화학 업계도 공급 과잉에 따른 불황 장기화를 걱정한다. 화학 업계의 한 관계자는 “중국 화학사들이 에틸렌이나 라텍스 등을 중심으로 증설에 나서고 있다”며 “중국 정부가 화학제품의 자급률을 높이기 위해 수년간 증설 사이클을 이어갈 수 있는데 수요가 부진할 경우 업황이 장기적으로 안 좋을 것”이라고 전했다.

주원 현대경제연구원 경제연구실장은 “중국 경제 불확실성에 대비해 중국 의존도가 높은 기업은 금융·통상 당국과 유연하고 신속한 대응이 가능한 공조 체제를 구축해야 한다”고 말했다.

< 저작권자 ⓒ 서울경제, 무단 전재 및 재배포 금지 >

gap@sedaily.com

gap@sedaily.com